==데일리안 스포츠 넷포터 ´프리스타일´ 글입니다.==

1970년대 국내 최고 인기 스포츠로 각광받은 프로레슬링. 그러나 경기 전 승패가 결정 난 쇼라는 사실이 세간에 알려지면서, 대중의 외면 속에 종적을 감추었다. 프로레슬링 마니아로서 제2의 부흥을 앞당기고자 프로레슬링 예찬론을 쓴다...<필자주>

프로레슬링의 매력 중 하나는 영화의 종반 부분에서 느끼는 흥분, 긴장감의 최고조를 경험할 수 있다는 점이다. 대전에 앞서 화려한 조명 아래 강렬한 사운드와 함께 나타나는 프로레슬러는 관중의 함성과 더해져 장내를 열광의 도가니로 몰고 간다. 난 이 절정의 순간들을 즐긴다.

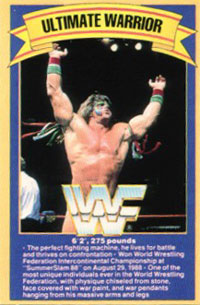

지난 1980년대 중반, 당시 주한미군방송(AFKN) 채널에서는 주말 오후 3시에 WWF(현재는 WWE로 개명)를 방영했다. 헐크 호간, 워리어, 마초맨 등 당대 내로라하는 슈퍼스타들의 기술 향연을 보며 남다른 감흥에 젖곤 했다.

TV 난시청 지역에 거주했던 나는 AFKN을 보기 위해서는 방안의 V자 안테나를 한 시간여 동안 부여잡고 낑낑거려야 했다. 손과 안테나의 마찰 덕분인지, 전자파와의 교류 덕분인지 평소 ‘지지직’거렸던 AFKN은 육안 식별 가능할 정도의 화질이 보장됐다.

형제, 프로레슬링에 빠지다

나는 WWE의 시청이 끝나고 나면 어김없이 장롱 속의 이불을 죄다 꺼내어 방바닥에 깔고, 형과 프로레슬링 한 판을 벌였다. 형이 WWE의 슈퍼스타 릭 플레이어의 필살기인 ´피겨 포 레그 록´을 흉내 내다가 기술이 제대로 걸리는 바람에 말할 수 없을 만큼의 고통으로 몸서리 쳤었다. 피겨 포 레그 록은 양다리를 4자 모양으로 꺾는 형태의 서브미션 계열 기술이다. 자칫 무릎의 십자인대 파열을 부를 수 있는, 매우 위험한 기술이다.

또 로프 3단 위에서 점프하여 팔꿈치로 상대의 가슴 부위를 타격하는 마초맨의 ‘플라이 엘보우’를 감행하다가 형광등을 깨뜨리기도 했다. 그날 저녁 아버지께 야구 방망이로 엉덩이가 불나도록 맞기도 했다.

그 시절 나를 포함한 모든 소년들은 WWE에 열광했다. 프로레슬러가 보여 주는 남성상을 통해 사나이의 본능인 강해지고 싶은 욕구를 대리 충족했던 것 같다. 물론 프로레슬러의 강인함은 무절제한 폭력과는 별개로 봐야 한다.

프로레슬링은 힘을 올곧은 곳에 쏟는 것이기 때문이다. 호간이 헐크로 변하여 악의 무리를 소탕하는 설정은 아무리 보아도 물리지가 않는다. 불의에 대항하는 주먹은 통쾌할 수밖에 없는 것이다.

또 호간은 라이벌 워리어와의 일전에서 폴패를 당했지만, 경기 후 ´승자´와 포옹하며 축하해 줬다. 페어플레이는 정신적인 강인함을 뜻한다. 레슬러들이 지닌 육체적, 정신적인 성숙함 속의 강인함은, 1980년대 당시 우리들로 하여금 근육맨들을 동경하고 근육맨들의 맞대결을 열광시켰던 이유다.

형, 프로레슬링에 실망하다

세월이 흘러 어엿한 중학생이 된 형은 더 이상 프로레슬링을 보지 않았다. ´쇼´란다. 적잖은 충격이었다. 난 쇼가 아니라고 박박 우겨댔다. 하지만 형은 TV 속 WWE 프로레슬러의 과장된 몸짓을 일일이 지적하며 내 주장을 꼬집었다. 이를 테면 레슬러가 주먹으로 상대의 이마 부위를 가격하는 해머링을 단행할 때, 호쾌한 타격 소리를 내기 위해 동시에 시도되는 과장된 발 구름 말이다.

그 뒤로 주말 오후 3시경 채널권은 형한테 빼앗기기 일쑤였다. 형은 프로레슬링 할 시간에 실업 배구나 농구 대잔치, 프로 야구 등을 관전했다. 형제는 매번 다투었다.

"채널 돌려! 청룡-해태 전 볼거야..오늘 선동렬 선발이야!“

"싫어! WWF 같이 보자. 재밌어."

"시시해. 다 짜고 하는 거야. 너도 빨리 눈 떠라."

"아니야. 저렇게 때리면 얼마나 아픈데…. 형도 맞아 봐서 알잖아."

대략 이런 패턴이었다.

나 역시 중학생이 된 이후 한동안 WWE를 외면했다. 물론 형이 프로레슬링과 거리가 멀어진 것과는 다른 이유였다. 경기 전 승패 결과가 정해져 있다는 사실은 이미 파악한 뒤였다.

정작 프로레슬링에 대한 열정이 식은 원인은 헐크 호간과 워리어, 마초맨, 미스터 퍼펙트, 릭 루드 등 나의 유년 시절 우상들이 종적을 감추었기 때문이다. 후일 알게 되었지만 헐크 호간 등은 WWE의 라이벌 단체인 WCW로 이적한 상태였다.

동생, 행위예술을 보다

내가 다시 프로레슬링에 흥미를 갖기 시작한 건 1990년대 중반이다. 더 락을 위시해 제2의 전성기를 맞은 스톤 콜드 스티브 오스틴, 1996 애틀랜타 올림픽 레스링 자유형 금메달리스트 출신 커트 앵글, 멕시코인 테크니션 에디 게레로, 집념의 사나이 크리스 벤와, 제2의 록커스라 칭할 수 있는 하디 보이즈 형제 태그팀 등이 등장했던 시기다. 다재다능한 레슬러의 출연으로 WWE는 1980년대 절정의 시기를 완벽히 재현해 낸 것 같았다.

과거보다 한 차원 빠른 경기 진행 속도는 내 시선을 고정하기에 충분했다. 특히 치밀한 이야기 전개는 실전 격투기 세계에서는 볼 수 없었던 신선함이었다. 단순히 치고받는 식의 패턴을 넘어 희로애락의 주입이 가능했다.

2002년에는 괴력의 사나이 브록 레스너의 등장으로 난 다시 한 번 프로레슬링 세계에 동화되고 말았다. 아마추어 레슬러 출신 브록은 실전 격투 스타일로 WWE의 새 이정표를 제시했다. 기술적인 부분의 혁신이 두드러진다.

유년 시절 단순한 권선징악 스토리에 열광했다면 이제는 프로레슬러의 수준 높은 기술 향연에 열광하는 나 자신을 발견한다. 좋은 게임을 위해 인내의 훈련을 반복하는 레슬러의 열정과 WWE 각본진의 절묘한 조화는 행위 예술로 승화된다. 바로 이 점이 프로레슬링의 진정한 매력이 아닐까 싶다.

형은 승패가 이미 결정된 ‘짜고 치는 고스톱’이라는 사실이 프로레슬링에 대한 흥미를 반감시켰다고 말했다. 그러나 내 시각은 달랐다. 팬의 관점에서 그것은 장점이었다. 단점을 곧 장점으로 승화시킨 것이다. 아직도 있을지 모를 프로레슬링을 저급한 유희 문화라고 단정하는 이들에게 다시 한 번 WWE 광고를 때린다.

"맞습니다. 엔터테인먼트입니다. 그러나 위험은 실제입니다. 절대 집에서 따라하지 마십시오!“

http://blog.daum.net/jkghty

☞ 프로레슬링은 쇼, 그러나 ´거짓´은 아니다 -2편-

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지