취업 시 계층 상향이동 가능성 최대 40%p 증가

하위층 계층이동·중산층 유지 위해 일자리 확대 주장

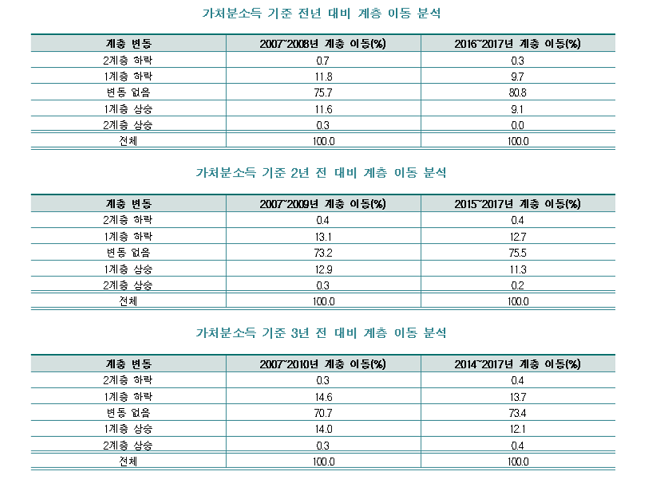

가처분소득 기준 계층 이동 분석 표.ⓒ한국경제연구원

가처분소득 기준 계층 이동 분석 표.ⓒ한국경제연구원

하위계층 이동·중산층 유지 위해 일자리 확대 주장

지난 2007년부터 10년간 계층 이동성을 분석한 결과 최근 들어 계층 간 정체가구의 비중이 증가해 이에 대한 대책을 마련해야 한다는 주장이 제기됐다.

한국경제연구원(원장 권태신)은 4일 발표한 ‘가구 특성별 중산층 비율 및 가구 계층 이동성 분석’ 보고서에서 2년 동안의 계층 이동성을 분석한 결과 2007~2009년 정체 가구의 비중이 73.2%였지만 2015~2017년에는 75.5%로 증가했다.

1년 동안의 계층 이동성에서는 75.7%에서 80.8%로, 3년 동안의 계층 이동성에서는 70.7%에서 73.4%로 최근 계층 이동에서 정체 가구 비중이 증가한 것으로 분석됐다.

다만 보고서는 정체가구 증가로 계층 이동성은 하락했지만 2017년(2년 기준) 계층 상승 비율(11.5%)과 계층 하락 비율(13.1%)의 격차가 크지 않아 이동의 방향성 측면에서는 비관적으로 단정하기 어렵다고 덧붙였다.

한경연이 가구의 가처분소득을 바탕으로 가구 특성에 따른 중산층 비율을 추정한 결과 2017년 기준으로 남성 가구주의 중산층 비율(60.6%)이 여성 가구주 중산층 비율(53.8%)보다 높은 것으로 조사됐다.

가구주의 교육수준 기준으로는 고졸 가구주의 중산층 비율이 66.3%로 가장 높았다. 한경연은 대학원 졸업 이상 학력의 가구주에서 중산층 비율이 낮게 나타났는데 이는 중산층보다 상위층에 속하는 비중이 더 높기 때문으로 분석했다.

가구주 아버지의 학력수준별 중산층 비율에서는 2007년(父 고졸 55.2%, 父 대졸 39.4%)보다 2017년(父 고졸 62.1%, 父 대졸 55.9%)에서 부의 학력에 따른 중산층 비율 편차가 긍정적인 방향으로 감소하고 있어 아버지의 학력이 자녀세대에 미치는 영향력이 완화된 것으로 나타났다.

가구주의 취업형태별로 살펴본 중산층 비율은 가구주가 무직인 경우에 가장 낮은(48.0%) 것으로 나타났으며 임시직인 경우 중산층의 비율이 72.3%로 가장 높았다.

가구 내에서 취업자 수에 따라 중산층 비율도 다르게 나타났는데 취업자 수가 0명일 경우에 중산층 비율이 40.2%로 가장 낮았다.

한경연은 2017년 자료를 기준으로 중산층에 속할 가능성을 증가시키는 요인을 분석한 결과 취업과 관련한 변수들이 영향을 미치는 것으로 조사됐다.

가구주의 취업형태가 상용직일 경우는 중산층에 속할 가능성이 40%p 증가했으며 임시직일 경우는 20%p, 자영업자일 경우 14%p 상승했다. 가구주 외에 취업자가 있는 경우 그렇지 않은 가구보다 중산층에 속하게 될 확률이 20~21%p 높았다.

보고서는 분석결과를 바탕으로 하위층에서 중산층으로의 계층 상향이동을 도모하고 중산층의 안정적 유지 및 확대를 위해서는 일자리 및 취업기회 확대에 주력해야 한다고 주장했다.

또 저소득층과 취약계층에 대한 교육 및 자립을 지원하고 공정한 기회 및 경쟁과 성과 보상 등을 통해 계층 이동성 제고를 위해 노력해야 한다고 강조했다.

유진성 국가비전연구실장은 “비정규직 규제 완화, 정규직 고용보호 완화 등을 통해 일자리 창출을 위한 여건을 마련해야 한다”고 말했다.

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

0

0

기사 공유

이도영 기자 (ldy@dailian.co.kr)

기사 모아 보기 >

관련기사

댓글

0

/ 150

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

0 개의 댓글 전체보기

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기