"피부 인터페이스 건강 모니터링 기술 진전"

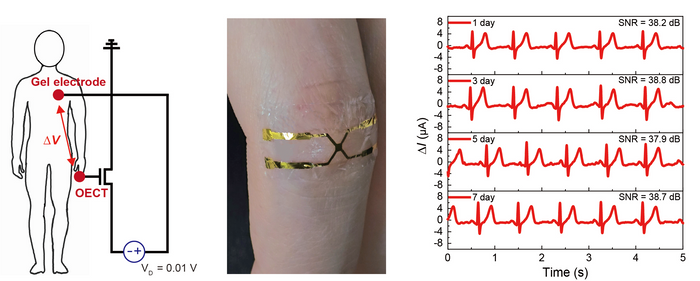

피부 부착형 장치를 손가락에 부착하기 위한 심전도 신호 개략도(왼쪽)와 실제로 손가락 관절 부분에 부착(가운데)해 7일 동안 심전도 신호를 측정한 데이터(오른쪽). 연구팀이 구현한 초박형 센서는 피부에 밀착되어 생체신호 추출의 정확성을 높이며 안정성 또한 높다. ⓒ아주대 제공

피부 부착형 장치를 손가락에 부착하기 위한 심전도 신호 개략도(왼쪽)와 실제로 손가락 관절 부분에 부착(가운데)해 7일 동안 심전도 신호를 측정한 데이터(오른쪽). 연구팀이 구현한 초박형 센서는 피부에 밀착되어 생체신호 추출의 정확성을 높이며 안정성 또한 높다. ⓒ아주대 제공

국내 연구진이 낮은 전력으로도 정확하고 안정적으로 구동 가능한 정밀 전자피부(e-skin) 개발에 성공했다. 아주대학교와 서울대, 미국 퍼듀대 공동 연구팀은 기존 p-형 반도체 기반 전자피부의 한계를 극복한 n-형 반도체 기반 고정밀 전자피부를 구현했다고 2일 밝혔다.

해당 연구는 '피부 밀착 심전도 모니터링을 위한 멸균 안정성을 가진 수직구조 n-형 유기물 전기화학 트랜지스터(Sterilizable vertical n-type organic electrochemical transistors for skin-conformal ECG monitoring)'라는 제목으로 글로벌 저명 학술지 <재료과학 및 공학 보고(Materials Science and Engineering: R: Reports)>에 7월 게재됐다.

전자피부는 유연성과 기능성을 동시에 갖춰 피부에 밀착해 심박수, 체온 등 생체신호를 정밀하게 측정할 수 있는 장치다. 최근 비침습적 웨어러블 센서 플랫폼으로 주목받고 있지만, 기존 p-형 반도체 기반 OECT는 양전위 영역 신호 감지에 한계가 있고, 멸균 공정에 약해 의료 환경에서의 실용성이 떨어졌다.

연구팀은 전자공학, 재료과학, 소재공학 분야 협력을 통해 높은 결정성과 깊은 LUMO 준위를 가진 n-형 반도체 소재(n-PBDF)를 채택했다. 이를 통해 기존 n-형 반도체의 산화 취약성과 환경 불안정성 문제를 극복하고, 장기적 구동 안정성을 확보했다. 특히, 자외선 조사나 고온 증기 등 의료 현장 멸균 공정에도 견딜 수 있는 구조적 내구성을 갖췄다.

연구팀은 채널 길이가 500나노미터(nm) 수준인 수직 구조를 채택하고, 4단자 기반 측정 방식을 도입해 신호 증폭률을 크게 높였다. 이로써 초저전압(10mV)에서도 준수한 신호 증폭률을 달성, 낮은 전력으로도 오랜 시간 안정적으로 생체신호를 모니터링할 수 있게 됐다.

머리카락 두께의 100분의 1 수준인 2마이크로미터(μm) 미만 초박형 센서로 제작된 이 전자피부는 피부에 밀착돼 움직임이나 압축·인장 환경에서도 성능 저하 없이 안정적으로 작동했다. 실제 실험 결과, 33% 압축 변형과 1000회 이상의 반복 인장 시험에서도 성능이 유지됐다.

박성준 아주대 교수는 "이번 연구로 n-형 반도체 기반 전자피부의 구동 안정성을 세계 최고 수준으로 끌어올렸다"며 "비침습적 피부 인터페이스 건강 모니터링 기술에 진전을 이뤘다"고 밝혔다.

연구팀은 실시간 건강 모니터링, 원격 생체신호 분석 등 다양한 분야에서 이 기술이 활용될 것으로 기대하고 있다.

아주대 대학원 지능형반도체공학과 박사과정의 이인호 학생, 서울대 신소재공동연구소 김지환 박사와 미국 퍼듀대(Purdue University) 이원준 박사가 공동 제1저자로 참여했다. 박성준 아주대 전자공학과·지능형반도체공학과 교수와 강기훈 서울대 재료공학부 교수, 지엔궈 메이(Jianguo Mei) 미국 퍼듀대 화학과 교수는 교신저자로 참여했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부의 나노·소재기술개발사업, 신진연구지원사업, 신진연구자 인프라 사업의 지원을 받아 수행됐다. 또한 국가과학기술연구회의 융합연구단사업, 정보통신기획평가원의 연구지원사업, 한국산업기술진흥원의 교육훈련사업, 한국연구재단의 기초연구실사업, 한국산업기술기획평가원의 시장주도형 K-센서 기술 개발사업의 지원도 받았다.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기