탄소중립 향한 지속 가능 에너지 기술로의 발전 기대

국제 저명 학술지 'Composites Part B: Engineering' 게재

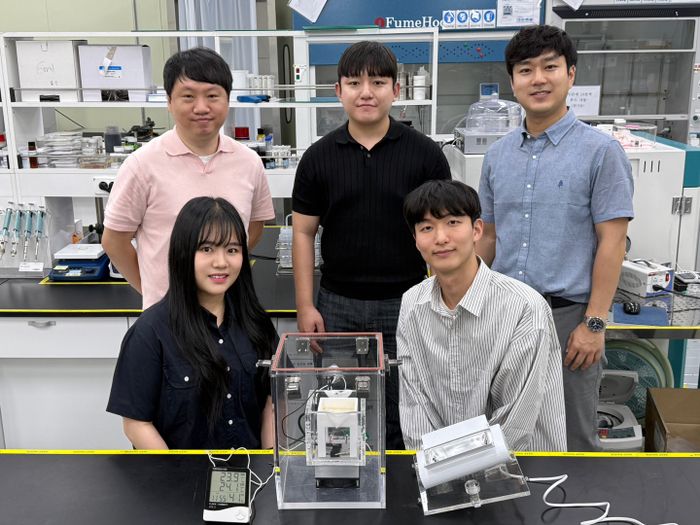

아주대-생기원 공동연구팀. (뒷줄 왼쪽부터 시계 방향) 아주대 윤태광 교수, KAIST 김동연 연구원, 생기원 윤기로 박사, 아주대 이용균 연구원, 한양대 이지현 연구원. ⓒ아주대 제공

아주대-생기원 공동연구팀. (뒷줄 왼쪽부터 시계 방향) 아주대 윤태광 교수, KAIST 김동연 연구원, 생기원 윤기로 박사, 아주대 이용균 연구원, 한양대 이지현 연구원. ⓒ아주대 제공

낮과 밤의 일교차를 활용해 공기 중 수분을 모으고 이를 전기에너지로 바꾸는 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

아주대 윤태광 교수와 한국생산기술연구원(생기원) 윤기로 교수 공동 연구팀은 물이 부족한 사막 등 극한 환경에서도 외부 물 공급 없이 스스로 전력을 생산할 수 있는 신개념 에너지 하베스팅 시스템을 선보였다.

이번 연구 성과는 국제 저명 학술지 'Composites Part B: Engineering (JCR 상위 1%)'에 'Sustainable electrical energy harvesting via atmospheric water collection using dual-MOF systems'라는 제목으로 게재됐다.

기존의 물 기반 에너지 하베스팅 기술은 '젖은 면과 마른 면의 전위차'를 활용해 전기를 생산했지만, 항상 외부에서 물을 공급해줘야 하는 한계가 있었다. 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 식물의 증산작용과 모세관 현상에서 착안, 두 종류의 금속-유기 구조체(MOF)인 UiO-66-NH2와 Ni3(HITP)2를 결합했다. 이를 통해 대기 중 수분을 스스로 모아 전기를 발생시키는 완전 자율형 시스템을 구현했다.

UiO-66-NH2는 밤의 차가운 공기에서 수분을 흡수하고, 낮의 더운 공기에서 흡수한 수분을 방출한다. 방출된 수분은 Ni3(HITP)2가 성장된 섬유 표면에 응축되며, 이때 섬유의 비대칭적인 젖음으로 인해 전위차가 발생하고 전기가 흐르게 된다. 이 과정을 통해 연구팀은 최대 전력밀도 2.6μW/cm3, 에너지 밀도 1.1mJ/cm3를 달성하는 데 성공했다.

특히 UiO-66-NH2는 일반적인 환경은 물론 저습 환경에서도 뛰어난 수분 흡탈착 성능을 보여 다양한 환경에 적용할 수 있는 가능성을 열었다. 연구진은 사막, 해안, 내륙 등 실제 기후 환경을 모사한 실험을 통해 각 환경에서 자가 수분 생성 및 전기에너지 생산 기능이 안정적으로 작동함을 입증하기도 했다.

윤태광 교수는 "이번 연구는 외부 전력이나 물 공급 없이도 작동 가능한 자립형 에너지 하베스팅 시스템의 실현 가능성을 보여준다"며 "향후 재난 현장이나 에너지 접근성이 낮은 지역에서 새로운 대안이 될 수 있길 기대한다"고 밝혔다.

윤기로 박사는 "이번 시스템은 극한 기후나 인프라가 부족한 지역에서도 손쉽게 전기를 얻을 수 있는 기술적 기반을 마련한 것"이라며 "탄소중립 사회를 향한 지속 가능한 에너지 기술의 실질적 기여로 이어지길 바란다"고 전했다.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기