한화 비롯해 많은 구단들 외국인 코치 보유

반면, 로이스터와 같은 외국인 감독 맥 끊겨

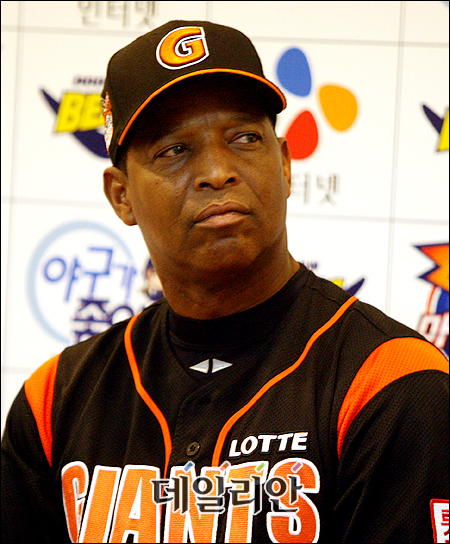

많은 수의 외국인 코치가 활동하고 있지만 제2의 로이스터 등장은 기미가 보이지 않고 있다. ⓒ 데일리안 스포츠

많은 수의 외국인 코치가 활동하고 있지만 제2의 로이스터 등장은 기미가 보이지 않고 있다. ⓒ 데일리안 스포츠

최근 KBO리그에는 몇 년간 외국인 지도자들이 급증하는 추세다. 현재 한국무대에서 코치로 활약하는 외국인만 무려 10여명에 이르다.

대표적인 지일파로 꼽히는 김성근 감독이 이끄는 한화는 일본인 코치만 무려 5명에 이른다. 넥센은 올해부터 쉐인 스펜서 감독을 퓨처스(2군) 감독 및 필드 코디네이터로 영입하는 등 4명의 외국인 코치를 보유하고 있다. 이제는 팀마다 외국인 코치가 한 명 이상 없는 구단을 찾아보기 드물 정도다.

KBO가 외국인 코치들에 눈길을 돌리는 이유는 무엇일까. 역시 선진적인 야구 시스템에 대한 노하우를 수혈하는데 있다. 지금은 국내 야구계에 보편화된 한계 투구수나 불펜 분업화 같은 투수운영, 투심 패스트볼 같은 구종들이 알려지는데 외국인 코치들의 영향이 적지 않았다는 후문이다. 한국보다 오랜 역사와 큰 시장을 보유하고 있고 하부리그와 유망주 육성 시스템이 잘 발달되어있는 미국이나 일본은 코치 인력도 전문화가 되어있는 경우가 많다.

아무래도 좁은 야구계 내에서 학연이나 지연에 얽힐 수밖에 없는 한국 코치들과 달리 선수에 대한 선입견이나 고정관념이 없다는 것도 외국인 코치들의 강점이다. 특히 최근에는 한국에서 선수생활을 보낸 ‘지한파’들이 은퇴 후에도 코치로 전업하며 해당 구단과의 끈끈한 인연을 이어가는 경우가 늘어났다. 외국인 코치의 단점으로 꼽히는 소통과 문화적 충돌에 대한 위험부담도 줄일 수 있게 됐다.

국내 야구계는 선수들과 마찬가지로 최근 코치 인력 역시 부족한 실정이다. 미국이나 일본은 선수 이상으로 코치 육성에도 많은 시간과 노력을 투자하는 시스템이 구축되어있다. 반면 국내에서는 경험과 능력, 인망을 두루 갖춘 베테랑 코치들을 체계적으로 육성하는 구조가 정착되어있지 않다. 능력 있는 외국인 코치들이 늘어나면서 국내 코치들과 자연스럽게 선의의 경쟁구조가 정착되고 다양한 코칭 노하우를 교류할 수도 있게 된다.

하지만 KBO에서 점점 늘어나는 외국인 코치에 비하여 정작 외국인 감독은 드물다. KBO 역사에서 외국인감독으로 1군 사령탑까지 역임한 것은 롯데에서 활약했던 제리 로이스터 감독이 유일하다.

로이스터 감독은 KBO에서 짧지만 강렬한 족적을 남겼다. 만년 하위권을 전전하던 롯데를 부임과 동시에 3년 연속 포스트시즌으로 이끌며 지도력을 인정받았다. 무엇보다 로이스터 감독은 일본 스타일의 영향을 받은 관리야구와 스몰볼이 득세하던 KBO 판도에 메이저리그식 자율야구와 빅볼로도 성적을 낼 수 있다는 것을 증명했다.

그러나 로이스터 감독은 포스트시즌에서의 부진으로 롯데와의 재계약에 실패했고 이후로는 더 이상 외국인 감독을 KBO에서 찾아볼 수 없었다. 정식 감독은 아니었지만 80년대 일본 출신 도위창(일본명 도이 쇼스케) 코치가 84년 롯데 수석코치를 거쳐 87년과 90년 두 차례 감독대행을 맡아 팀을 지휘한 적도 있다.

로이스터 감독의 성공에도 불구하고 국내에서 외국인 감독에 대한 선호도는 높지 않다. 한국은 외국에 비하여 감독의 권한과 비중이 더 막대하다. 한국 야구에 대한 이해가 전무한 상황에서 외국인 감독이 갑자기 온다고 팀 전체를 장악하기란 쉽지 않다. 그나마 성공했다고 평가받는 로이스터 감독이 장수하지 못한 이유도 여기에 있었다.

문화적 차이에 따른 소통 문제, 적지 않은 몸값과 투자비용에 비하여 위험부담이 높다는 것은 국내 구단들이 외국인 감독을 아직 시기상조로 보는 이유다. 하지만 판에 박힌 스타일의 야구에 식상한 야구팬들로서는 한번쯤 제2의 로이스터가 등장하여 한국야구에 새로운 바람을 불어넣어주는 장면도 기대하고 있다.

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

0

0

기사 공유

이경현 기자

기사 모아 보기 >

관련기사

댓글

0

/ 150

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

0 개의 댓글 전체보기

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기