청년층 격차 작지만 중년·노년층에서 우울 격차 급증

소득·가족·사회관계 약화 누적…정신건강 불이익 심화

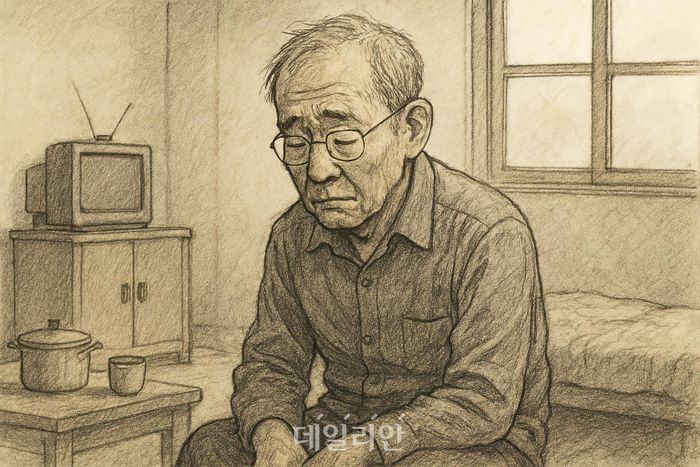

ⓒ데일리안 AI 이미지

ⓒ데일리안 AI 이미지

혼자 사는 성인의 우울 수준이 다인 가구보다 높고 그 격차는 나이가 많아질수록 더욱 벌어진다는 분석이 나왔다. 특히 노년층 1인 가구는 소득이 낮고 가족·사회적 관계가 취약해 정신건강 불이익이 심화되는 것으로 드러났다.

18일 보건사회연구원에 실린 ‘1인 가구 여부와 우울의 관계는 연령에 따라 차별적인가?: 소득, 친분관계 만족도, 가족관계 만족도의 역할’ 연구에 따르면 한국복지패널 18차년도(2023년) 자료를 활용해 성인 1만4047명을 대상으로 다중회귀분석을 실시한 결과 1인 가구의 우울 수준이 다인 가구보다 높게 나타났다.

균등화 소득은 1인 가구가 연간 평균 2534만원으로 다인 가구(3960만원)에 비해 크게 낮았다. 가족관계 만족도는 1인 가구가 3.71점, 다인 가구가 4.00점이었다. 친분관계 만족도 역시 1인 가구 3.67점, 다인 가구 3.78점으로 집계돼 모든 영역에서 격차가 확인됐다.

연령대별로 보면 청년층에서는 1인 가구와 다인 가구의 우울 격차가 상대적으로 작았지만 중년층으로 갈수록 격차가 커졌고 노년층에서 가장 크게 벌어졌다.

특히 다인 가구 노인의 경우 나이가 들어도 배우자나 자녀와의 관계를 통해 가족 만족도가 유지되거나 개선되는 경향을 보였으나 1인 가구 노인은 이러한 관계망이 취약해 격차가 더 확대됐다.

연구는 “연령이 높아질수록 1인 가구의 소득이 우울에 미치는 영향력이 커지고 가족·사회적 관계 만족도가 낮아지는 경향이 겹치면서 정신건강 불이익이 누적된다”고 분석했다.

세부 분석에서는 소득, 가족관계 만족도, 친분관계 만족도가 연령 조절 효과를 설명하는 핵심 요인으로 조사됐다. 소득은 연령 증가에 따라 우울에 미치는 영향이 커지는 것으로 확인됐다.

친분관계 만족도는 청년층에서는 1인 가구가 다인 가구보다 높았지만 70세 전후부터 역전돼 노년층 독거인의 만족도가 크게 떨어졌다. 가족관계 만족도 역시 중년 이후부터 격차가 확대돼 노년층에서 가장 큰 차이를 보였다. 연구진은 이 같은 결과가 우울 격차 확대의 90% 이상을 설명한다고 밝혔다.

보고서는 정책적 함의로 저소득 독거노인을 대상으로 한 소득지원 강화, 공유주택·공동거주제 도입 등 생활 동반자 제공, 심리상담 및 가족관계 회복 프로그램 지원 등을 제안했다.

아울러 65세 이상 독거노인의 경우 사회적 고립과 경제적 불안정이 동시에 나타나면서 정신건강 위험이 커지므로, 지역사회 기반의 적극적인 개입이 필요하다고 강조했다.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기