베트남, 남중국해 인공섬 건설 4년 만에 中 ‘턱밑’까지 추격

3년전 中의 10분의1에 그쳤지만 올 3월 70%까지 따라붙어

베트남, 방어 차원을 넘어 中의 군사적 확장에 맞서는 조치

中·베트남 남중국해 인공섬 건설 경쟁 환경 파괴 심화 초래

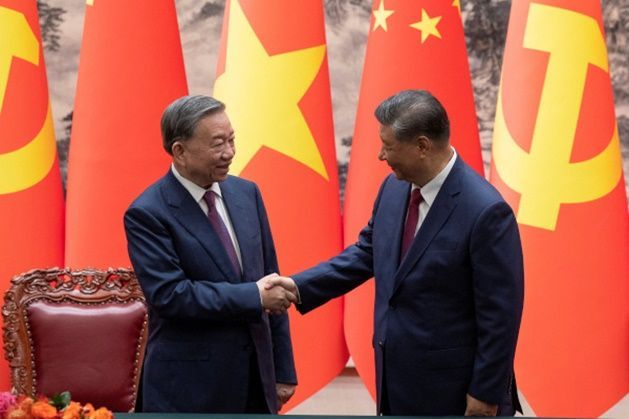

중국을 국빈 방문한 또 럼(왼쪽) 베트남 공산당 서기장이 지난해 8월19일 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석을 만나 정상회담을 하기에 앞서 악수하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스

중국을 국빈 방문한 또 럼(왼쪽) 베트남 공산당 서기장이 지난해 8월19일 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석을 만나 정상회담을 하기에 앞서 악수하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스

중국과 베트남이 영유권 분쟁 중인 남중국해에서 인공섬 건설에 불꽃 튀는 경쟁을 벌이고 있다. 남중국해에 구단선(九段線·중국이 영유권을 주장하기 위해 제멋대로 U자형 형태로 그린 9개 선을 따라서 만든 해상 경계선)을 그어 영유권을 주장하며 노골적으로 세력 확장에 나선 중국에 맞서, 베트남이 해상 전초기지 구축을 위해 인공섬 건설에 속도전으로 대응해 머지않아 중국을 추월할 전망이다.

미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)는 보고서를 통해 베트남이 중국은 물론 필리핀과 브루나이, 말레이시아, 대만 등 6개국이 영유권을 주장하고 있는 남중국해 최대 영유권 분쟁 지역인 스프래틀리군도(중국명 南沙群島·베트남명 쯔엉사군도)에서 빠르게 인공섬을 조성하며 그 규모를 대대적으로 확장하고 있다고 로이터통신이 지난 24일 보도했다.

CSIS 산하 아시아해양 투명성 이니셔티브(AMTI)가 분석한 위성 사진에는 베트남이 2021년 시작한 간척 작업을 올들어 앨리슨(Alison)·콜린스(Collins)·이스트(East) 등 8개 암초로 대폭 확대했다. 이에 따라 베트남이 ‘실효 지배’ 중인 스프래틀리 군도의 21개 섬과 암초는 인공섬으로 변모했다.

베트남은 앨리슨·콜린스·이스트·랜즈다운(Landsdowne)·페틀리(Petley) 암초에서는 준설 및 매립 사업을 수행하고 있다. 중간 크기 규모의 인공섬이 조성된 암보이나 케이(Amboyna Cay)를 비롯해 그리어슨(Grierson)·웨스트(West) 암초에서는 그 규모를 대폭 확장하고 있다.

이 8개 지역은 베트남이 4년 전 인공섬 건설을 위한 매립사업을 시작할 때 포함되지 않았던 곳이다. 4년 전에는 이들 암초에 대부분 고립된 벙커 구조물만 설치 돼 있었다. 이로써 베트남은 2021년 인공섬 조성공사를 시작해 2024년 6월 중국이 건설한 인공섬 면적의 절반 수준까지 따라붙었다.

2020년 6월6일 위성사진에 찍힌 스프래틀리군도. 중국과 베트남은 물론 필리핀과 말레이시아, 대만 브루나이 등 6개국이 영유권을 주장하고 있다. ⓒ CSIS/AMTI 홈페이지 캡처

2020년 6월6일 위성사진에 찍힌 스프래틀리군도. 중국과 베트남은 물론 필리핀과 말레이시아, 대만 브루나이 등 6개국이 영유권을 주장하고 있다. ⓒ CSIS/AMTI 홈페이지 캡처

새로 확장된 인공섬에는 군사 시설도 포착됐다. 보고서는 “바크 캐나다 암초(Barque Canada Reef)에는 탄약 저장고로 추정되는 시설이 들어섰다”며 "향후 (전투기) 활주로로 확장 가능성이 크다”고 예상했다. 불과 4년 전까지만 해도 이곳에 소규모 경비초소만 있었던 점과 비교하면 퍽 대조적이다. 본격적인 군사 요새화 단계로 접어들었다는 얘기다.

베트남의 공격적 인공섬 조성 행보는 단순한 방어 차원을 넘어 중국의 군사적 확장에 맞서기 위한 조치로 해석된다. 중국은 2013년부터 스프래틀리군도와 파라셸군도(중국명 西沙群島) 등에 인공섬을 건설하고 있다. 부두와 전투기 활주로, 미사일 기지, 대형 항공기 격납고 등 군사시설도 들어섰다. 중국의 노골적 세력 확장에 베트남도 속도전을 벌이며 맞불 전략을 펴고 있는 것이다.

CSIS는 “베트남이 남중국해 암초 주위를 매립해 조성한 인공섬 면적은 3년 전에는 중국의 10분의 1에 그쳤으나 지난해 절반 수준으로 확장한데 이어, 올해 3월에는 70%까지 따라붙었다”며 “조만간 중국 규모와 맞먹거나 넘어설 것이 거의 확실하다”고 내다봤다.

중국보다 8년이나 늦게 인공섬 건설에 나선 베트남이 짧은 기간에 중국과의 격차를 좁힌 것이다. 미 외교전문지 더디플로맷은 “베트남이 무모할 정도로 빠른 속도로 섬을 확장하고 있다”고 분석했다.

남중국해 스프래틀리군도에서 가장 넓은 인공섬 크기 1∼3위는 중국이 건설해 실효 지배하고 있다. 가장 넓은 인공섬 1∼3위는 미스치프 암초(Mischief Reef·중국명 美濟礁)와 수비 암초(Subi Reef·중국명 渚碧島), 피어리 크로스 암초(Fiery Cross Reef·중국명 永暑礁)다.

면적 크기 4위에 오른 베트남이 실효 지배하고 있는 인공섬인 바크 캐나다 암초는 4㎞ 길이로 대형 활주로를 만들 수 있다. 더욱이 바크 캐나다 암초의 경우 지난 6개월 동안 면적이 0.96㎢에서 1.67㎢로 2배 가까이 늘어났다.

이곳의 남이트 섬(Namyit Island)와 피어선 암초(Pearson Reef), 디스커버리 그레이트 암초(Discovery Great Reef), 샌디 케이(Sand Cay)는 베트남이 실효 지배하고 있다. 베트남은 이들 인공섬에 헬기 이착륙장과 선착장 등을 건설하고 있다.

베트남이 조성한 인공섬에 탄약 저장 컨테이너를 포함한 인프라가 설치된 모습도 사진에 포착됐다. 바크 캐나다 암초와 디스커버리 그레이트·래드(Ladd) 암초, 남이트 섬, 피어슨 암초, 샌드 케이, 테넌트 암초(Tennent Reef) 등이 해당한다. 이들 섬과 암초에서는 준설 작업이 거의 끝냈다.

베트남은 스프래틀리군도에 전투기와 소형 수송기만 이착륙이 가능한 1300m 길이의 활주로를 갖고 있다. 베트남은 이 활주로를 3000m로 확장해 대형 수송기와 정찰기 이착륙이 가능하도록 할 것으로 전망된다.

CSIS는 인공 구조물과 군수품 창고 위치를 고려하면 바크 캐나다 암초에 활주로를 건설하는 것이 스프래틀리 비행장 확장의 유일한 방법일 가능성이 크다고 밝혔다. 중국은 지난 2월 바크 캐나다 암초에 대한 영유권을 주장하며 확장 공사를 강력히 반대한다고 밝힌 바 있다.

영유권 분쟁으로 갈등을 빚고 있는 중국과 베트남이 지난해 12월24일 남중국해 통킹만 북부 해역에서 합동 순찰 활동을 하고 있다. 통킹만은 베트남 북부 해안과 중국 남해안·레이저우반도·하이난다오에 둘러싸인 해역이다. 중국과 베트남 간 주요 해상 교역로인 만큼 밀수와 불법 상품 운송, 무단 국경 통과 등에 빈번하게 이뤄지는 곳이다. ⓒ 신화/연합뉴스

영유권 분쟁으로 갈등을 빚고 있는 중국과 베트남이 지난해 12월24일 남중국해 통킹만 북부 해역에서 합동 순찰 활동을 하고 있다. 통킹만은 베트남 북부 해안과 중국 남해안·레이저우반도·하이난다오에 둘러싸인 해역이다. 중국과 베트남 간 주요 해상 교역로인 만큼 밀수와 불법 상품 운송, 무단 국경 통과 등에 빈번하게 이뤄지는 곳이다. ⓒ 신화/연합뉴스

중국과 베트남의 인공 섬 조성 경쟁은 심각한 환경 파괴를 동반한다. CSIS는 수년간 중국과 베트남의 해상 매립으로 축구장 4000개 넓이(29.0㎢)에 해당하는 산호초가 파괴됐다고 경고했다. 이 가운데 65%(약 18.8㎢)는 중국, 33%(9.6㎢)는 베트남 책임이라고 지적했다.

CSIS는 앞서 2월 발표한 보고서에서 “인공 섬 조성으로 남중국해에서 29㎢의 산호초가 파괴됐으며, 이는 축구장 4061개 면적에 해당한다”며 “산호초 생태계의 전반적인 구조와 건강에 돌이킬 수 없고 장기적인 변화”가 발생했다고 강조했다.

베트남의 인공섬 확장 공세는 중국의 행보에 대한 도전으로도 해석된다. 실제로 지난 2월 중국은 베트남이 바크 캐나다 암초에서 벌이는 인공섬 건설 활동에 대해 “중국 영토 침해"라며 강력히 반대 입장을 표명한 바 있다.

남중국해에 구단선을 긋고 거의 전역에 대해 영유권을 주장해 온 중국은 그동안 이 지역에 다수의 인공섬을 건설하고 군사기지화해 미국을 비롯한 주변국들의 거센 반발을 사왔다. 2016년 국제상설중재재판소(PCA)가 남중국해에 대한 중국의 영유권 주장이 국제법상 근거가 없다고 판결했지만, 중국은 이를 무시하고 있다.

이 때문에 남중국해는 베트남과 필리핀·말레이시아·브루나이·대만 등이 중국과 영유권 분쟁을 벌이고 있다. 현재 남중국해에는 이들 6개 국가가 70여개의 암초와 섬을 점유하고 있다. 이 곳에는 90개가 넘는 전초기지가 건설됐다. CSIS는 "이들 중 상당수는 최근 몇 년 동안 확장됐다“고 부연했다.

ⓒ 자료: 미국 CNN방송

ⓒ 자료: 미국 CNN방송

베트남 군사 전문가인 하 오앙 홉은 워싱턴포스트(WP)에 “베트남은 이들 인공섬을 이용해 현지에 선박과 인력을 더 많이 배치하고 레이더망을 설치해 중국 선박들의 움직임을 감시할 수도 있게 됐다”고 설명했다.

베트남은 인공섬 조성 사업 외에도 정부 당국의 자금 지원을 받고 외국 배들을 쫓아내는 해상민병대 선박을 늘리는 중국 전술도 따라 하고 있다. 마치 덩샤오핑(鄧小平) 시절 중국의 대외정책인 '도광양회'(韜光養晦·조용히 때를 기다리며 힘을 키운다)를 베트남이 중국 상대로 구사하는 모양새다.

그런데 가장 관심을 끄는 대목은 중국이 필리핀과는 끊임없이 충돌하는 반면 베트남의 이런 움직임에 대해서는 거의 대응하지 않는다는 것이다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 “중국이 남중국해에서 베트남의 인공섬 건설 등 활동을 막으려는 행동을 한 것이 적어도 기록상으로는 없다”고 전했다.

남중국해 해양활동 감시 프로젝트인 '씨라이트'(SeaLight)의 레이 파월 국장은 SCMP에 “중국이 필리핀에 신경이 쏠린 틈을 타 베트남이 인공섬 건설에 속도를 내고 있다”며 필리핀이 중국에 보다 유화적이었으면 중국이 베트남 활동에 더 관심을 쏟았을 것이라고 분석했다.

ⓒ

ⓒ

글/ 김규환 국제에디터

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기