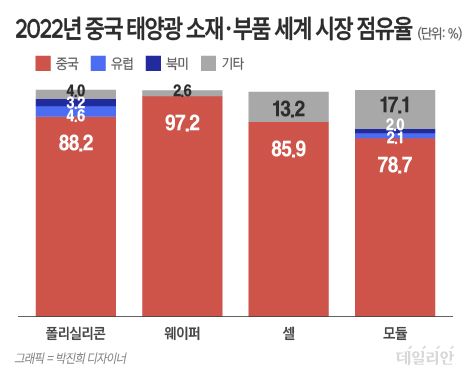

中, 셀 등 태양광 소재·부품 세계시장 80% 이상 장악

저렴한 생산 단가·대량 생산 통해 공급 과잉 부추겨

美, 中 양면형 태양광패널에 14% 부과 등 ‘관세폭탄’

룽지·톈허 등 中 대기업, 동남아 현지공장 생산 중단

조 바이든 미국 대통령이 지난달 14일 워싱턴DC 백악관 로스가든에서 대중 태양전지 관세를 25%에서 50%로 2배 인상하는 것 등에 대한 연설을 하고 있다. ⓒ AP/뉴시스

조 바이든 미국 대통령이 지난달 14일 워싱턴DC 백악관 로스가든에서 대중 태양전지 관세를 25%에서 50%로 2배 인상하는 것 등에 대한 연설을 하고 있다. ⓒ AP/뉴시스

중국 태양광 산업이 휘청대고 있다. 미국과 중국 간의 기술패권 경쟁이 격화하면서 미 정부가 중국산 태양광전지에 대한 관세를 50%로 2배 인상하고 양면형 태양광 패널에 대해 14.25%의 관세를 부과한 데다, 동남아 4개국(태국·베트남·캄보디아·말레이시아)에서 생산된 태양광 패널의 관세면제 조치를 종료함으로써 중국 태양광 설비업체들의 '관세 우회로'까지 틀어막은 까닭이다. 터무니없이 낮은 가격을 앞세워 물량을 대거 쏟아내던 중국산 태양광 제품의 가격 경쟁력이 큰 타격을 입을 전망이다.

미국 정부의 ‘관세폭탄’ 여파로 중국 최대 태양광 업체인 룽지뤼넝(隆基绿能·Longi Green Energy)이 동남아 현지 공장을 폐쇄하는 등 중국 태양광 업체들이 강도 높은 구조조정을 진행하고 있다고 상해증권보(上海證券報) 등이 지난 11일 보도했다. 말레이시아와 베트남에서 생산 공장을 운영해온 룽지뤼넝은 구체적 설명은 내놓지 않은 채 이번 생산조정이 공장 업그레이드 차원이라고 밝혔다.

룽지뤼넝의 말레이시아 모듈공장은 지난해 10월 가동에 들어갔다. 총용량 8.8기가와트(GW) 가운데 첫번째 2.8GW 규모의 공장에서 가동이 이뤄지고 있다. 베트남 현지 공장에서는 3.35GW 규모의 셀 프로젝트가 가동됐다. 리전궈(李振國) 룽지뤼넝 회장은 "미국은 자국 내 태양광 산업과 공급망을 강화하기로 했다"며 "문제는 동남아 공장들을 닫을지, 아니면 백업용으로 유지해야 할지"라고 말끝을 흐렸다.

중국 동부 장쑤(江蘇)성에 본사를 둔 중국 최초의 태양광 모듈(PV) 업체인 톈허광넝(天合光能·Trina Solar)도 태국과 베트남 현지 공장의 생산을 중단한다고 ‘선언’했다. 블룸버그통신은 “톈허광넝의 경우 계절적 유지보수에 따른 것이지만 장기화 가능성을 배제하기 어렵다”고 내다봤다.

중국 신장위구르자치구 하미시의 태양광 발전소에서 근로자들이 태양광 패널을 설치하고 있다. ⓒ AP/뉴시스

중국 신장위구르자치구 하미시의 태양광 발전소에서 근로자들이 태양광 패널을 설치하고 있다. ⓒ AP/뉴시스

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 앞서 8일 동남아 4개국에서 태양광 제품과 배터리를 조립해온 중국 태양광 업체들에 잠재적인 대규모 생산중단 가능성에 대비해 생산시설을 해체하고 있다고 전한 바 있다.

중국 태양광 업체들의 이같은 움직임은 미국이 2022년 이들 4개국에서 생산된 특정 태양광 전지와 모듈에 대해 200% 반덤핑 상계관세(수입품 가격이 국산 제품보다 현저하게 낮을 때 이 차액을 줄이기 위해 부과하는 관세)를 면제했던 임시 조치가 6일 만료됐기 때문이다.

동남아 지역은 그동안 낮은 생산 비용과 지리적 접근성, 미국 관세 예외라는 장점 덕에 중국 태양광 업체들의 투자가 매우 활발했다. 동남아에 생산기지를 만든 중국 태양광 업체는 20곳이 넘는다. 그러나 이젠 중국 태양광 업체들의 동남아를 통한 '우회 수출'이 더는 어렵게 됐다.

중국 정부는 자국산 태양광 패널의 경쟁력 강화를 위해 2013년부터 2020년까지 1500억 달러(약 206조원)를 쏟아부어 ▲태양광기술 연구지원, ▲유리한 정책 및 규제 지원, ▲자동화 시스템 구축 등을 전폭적으로 지원해 왔다. 이 덕분에 룽지뤼넝과 톈허광넝, 징커넝위안(晶科能源·Jinko Solar) 같은 태양광 대기업이 저렴한 비용과 대량생산을 통해 저가 제품을 쏟아내면서 세계 태양광 시장의 80% 이상을 장악하고 있다.

중국 산시성 시안에 있는 룽지뤼넝 본사. ⓒ 룽지뉘넝 홈페이지 캡처

중국 산시성 시안에 있는 룽지뤼넝 본사. ⓒ 룽지뉘넝 홈페이지 캡처

영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 중국은 2022년 기준 세계 시장에서 모듈 78.7%, 셀 85.9%, 웨이퍼 97.2%, 폴리실리콘 88.2%를 각각 차지하고 있다. 중국 태양광 산업이 강력한 이유는 태양광 산업 벨류체인(분업체계)을 수직계열화한 중국 기업들이 넓은 땅과 지역적 특색을 활용해 벨류체인별 생산효율을 극대화한 덕분이다.

태양광 모듈은 원자재인 폴리실리콘을 시작으로 잉곳-웨이퍼-셀-모듈 단계로 생산된다. 잉곳, 웨이퍼, 셀 등 단계에서는 특히 전기가 많이 소모된다. 전기요금이 전체 생산비의 40%가량 차지한다. 이런 까닭에 중국 서북부 신장(新疆)위구르나 네이멍구(內蒙古), 윈난(雲南)성 등 전기료가 싼 곳에 태양광 공장이 위치해 있다.

신장위구르나 네이멍구 지역은 햇빛이 강하고 바람이 잘 부는 넓은 사막이어서 대규모 태양광 발전을 통해 싼 값에 전기를 공급받을 수 있다. 창장(長江·양쯔강) 상류에 있는 윈난성에서도 중국 10개 수력발전소 중 7개가 있을 만큼 수력발전이 풍부해 상대적으로 값싼 전기를 제공받을 수 있다. 징아오타이양넝(晶澳太陽能·JA solar)의 한 관계자는 “이 지역들의 전기료는 상하이에 비해 15% 수준”이라고 설명했다

여기에다 세계 최대 물류거점인 상하이나 허베이(河北)성 옌청(鹽城) 등 바다 근처 중국 동쪽 지역에서는 생산된 셀을 가져와 모듈을 최종 조립한다. 즉각적으로 해외로 수출하기 위해서다. 징아오타이양넝은 지난해 135개국에 모듈을 수출했다.

ⓒ 자료: FT

ⓒ 자료: FT

모든 공정에 자동화 로봇을 투입해 인건비도 줄인다. 제품의 생산뿐 아니라 포장·운송까지 로봇의 몫이다. 중국 내에서 급속히 확산되고 있는 산업용 로봇은 생산비용을 낮추는데 크게 이바지하고 있는 것이다.

규모의 경제 역시 원가를 낮추는 주요인이다. 태양광 모듈은 다른 업종에 비해 생산규모 증가에 따른 평균단가 하락이 강하게 나타나는 업종이다. 징아오타이양넝은 중국 전역에 13개의 공장을 두고 있다. 미국과 베트남에도 각각 한 곳의 공장이 있다. 직원수만 5만명에 달한다. 총생산능력은 연간 95GW 이상이다. 1GW는 35만 가구가 1년동안 전기를 쓸 수 있는 양이다. 징아오타이양넝 한 곳이 3325만명이 1년 동안 쓸 수 있는 전기를 생산하는 패널을 만들 수 있다는 뜻이다.

더군다나 중국에는 연평균 50GW 이상 생산능력을 갖춘 업체만 7곳에 이른다. 10GW 이상은 15~20곳인 것으로 알려졌다. 대형 모듈 생산업체 뿐 아니라 부품을 납품하는 중소기업들에서도 규모의 경제가 이뤄진다. 부품도 더 싸게 공급받을 수 있다는 말이다.

100곳이 넘는 중국 태양광 업체들의 ‘피튀기는’ 경쟁도 효율성 제고요인이다. 개별 업체들은 힘겹겠지만 업계 전체는 성장할 수 있는 토양이 이미 다져졌다는 시각도 존재한다. 향후 구조조정을 거치면 살아남은 업체들의 경쟁력은 한층 업그레이드될 것이라는 얘기다.

ⓒ 자료: 중국 해관(海關), 정리: 즈옌(智硏)자문

ⓒ 자료: 중국 해관(海關), 정리: 즈옌(智硏)자문

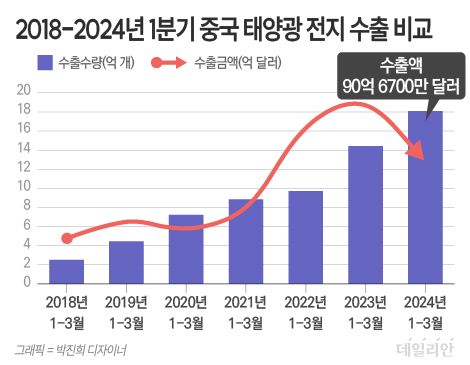

상황이 이렇다 보니 중국 태양광 업체들이 진출한 독일과 네덜란드에서는 태양광 패널로 울타리를 만들어 널어놓을 만큼 공급과잉을 불렀다. 공급과잉은 결국 가격폭락으로 이어졌다. 현물시장 가격은 지난해 이미 절반으로 곤두박질쳤고, 오는 2028년까지 40% 추가 하락할 가능성이 있다고 국제에너지기구(IEA)는 예상했다.

이 와중에 미국 정부가 중국산 태양광 전지에 대한 관세를 50%로 2배 인상한 데 이어 양면형 태양광 패널에 대해 14.25%의 관세를 부과하고 동남아 우회 수출로까지 틀어막는 관세 장벽을 세운 것이다.

‘궁지에 몰린’ 중국 태양광 업체들은 해외 진출에 기대를 걸고 있다. 톈허광넝 등 중국 태양광 제조사 몇 곳은 벌써 미국 내 신규 공장건설에 박차를 가하고 있다. 징커타이양넝은 미국에 총 2GW 규모의 공장을 건설했고, 조 바이든 미국 행정부가 국내 생산 태양광 제품에 대해 약속한 재정지원을 신청하기도 했다.

동남아를 대체할 나라도 물색 중이다. 여름철 일조량과 청정에너지 수요가 장점으로 꼽히는 중동 지역이 대안으로 떠오르고 있다고 SCMP는 전했다. 청타이룽(莊太量) 홍콩중문대 경제학과 교수는 "미국의 압박은 계속될 것이고, 앞으로 중국 기업을 겨냥한 다양한 구실을 찾아낼 것"이라며 중국 업체들로선 중동 등 대체 시장을 찾는 것이 중요하다고 조언했다.

ⓒ

ⓒ

글/ 김규환 국제에디터

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기