통계청, 2025년 고령자 통계 발표

65세 이상 고령인구…전체의 ‘20.3%’

노인 상대적 빈곤율, OECD 상위권

노인 인지능력 높아져…근로기간 연장 필요

서울 종로구 탑골공원 인근에서 노인들이 무료 배식을 받기 위해 줄지어 서 있는 모습.ⓒ뉴시스

서울 종로구 탑골공원 인근에서 노인들이 무료 배식을 받기 위해 줄지어 서 있는 모습.ⓒ뉴시스

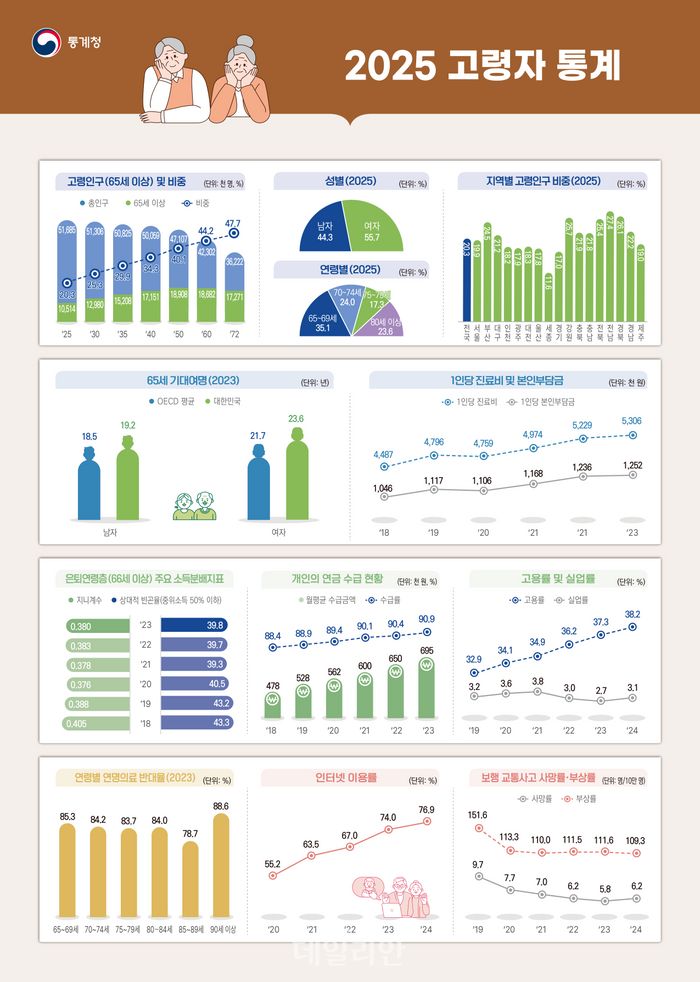

올해 65세 이상 고령인구가 우리나라 전체 인구의 20%를 넘어선 것으로 나타났다.

최근 베이비붐 세대의 은퇴가 이뤄지면서 고령인구가 가파르게 증가하고 있는 가운데 고령층 노동력을 확보해 잠재성장률을 제고해야 한다는 의견이 나오고 있다. 저출생·고령화로 인구구조 변화가 지속될 경우 한국의 잠재성장률도 큰 타격을 입을 수밖에 없기 때문이다.

올해 고령인구 ‘20.3%’…2028년 대부분 지역 20% 넘어

2025년 고령자 통계.ⓒ통계청청

2025년 고령자 통계.ⓒ통계청청

29일 통계청이 발표한 ‘2025년 고령자 통계’에 따르면 올해 65세 이상 고령인구는 우리나라 전체 인구의 20.3%(1051만4000명)로 나타났다.

15~64세 생산연령인구에 대한 고령인구 비중을 나타내는 노년부양비는 29.3명이며 오는 2035년에는 47.7명, 2050년엔 77.3명에 이를 것으로 전망된다.

고령인구 비중이 20%를 넘는 지역은 전남(27.4%), 경북(26.1%), 강원(25.7%), 전북(25.4%), 부산(24.5%), 경남(22.2%), 충북(21.9%), 충남(21.8%), 대구(21.2%) 등 총 9곳으로 파악됐다.

통계청은 “2028년에는 세종을 제외한 우리나라 모든 지역의 고령인구 비중이 20%를 넘어서고, 2038년에는 세종도 이를 넘어설 것으로 보인다”고 분석했다.

특히 가구주 연령이 65세 이상인 고령자 가구는 618만7000명으로 전체 가구의 27.6%였다. 가구 유형별로 보면 1인 가구가 37.8%로 가장 많고, 부부가구가 35.0%으로 뒤를 이었다.

통계청은 이 같은 65세 이상 고령자 가구는 2038년에는 1000만 가구를 넘어서고, 2052년에는 우리나라 전체 가구의 50.6%에 이를 것이라고 내다봤다.

2023년 65세의 기대여명은 21.5년으로 경제협력개발기구(OECD) 평균 대비 남자는 0.7년(19.2년), 여자는 1.9년(23.6년) 더 높은 수준이었다. 같은 기간 65세 이상 고령자의 1인당 진료비는 530만6000원, 본인부담금은 125만2000원으로 전년 대비 각각 7만7000원, 1만6000원 증가했다.

또 건강검진 수검률은 1년 전보다 0.2%포인트(p) 상승한 69.3%로 파악됐다.

고령자 가구 순자산은 4억원대로 집계됐다. 2024년 가구주 65세 이상 고령자 가구의 순자산액은 전년 대비 1054만원 증가한 4억6594만원으로 집계됐다. 이는 전체 가구(4억4894만원)보다 1701만원 높은 수준이다.

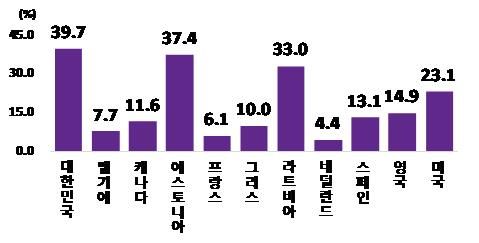

은퇴연령 상대적 빈곤율 ‘39.8%’…OECD 가입국 중 상위

2022년 OECD 주요국의 66세 이상의 상대적 빈곤율.ⓒ통계청

2022년 OECD 주요국의 66세 이상의 상대적 빈곤율.ⓒ통계청

고령자 가구는 부동산 비중이 80.1%로 가장 높았으나 저축은 14.2%로 다른 연령대에 비해 낮았다.

66세 이상 은퇴연령층의 상대적 빈곤율은 2023년 기준 39.8%로 전년(39.7%) 대비 0.1%p 올랐다. 이는 OECD 가입국과 비교해봐도 높은 수준이다. 지니계수는 0.380로 전년 대비 감소했고, 소득 5분위 배율은 전년과 동일한 7.11배였다. 또 같은해 65세 이상 고령자의 연금 수급률은 90.9%, 월평균 수급 금액은 69만5000원이었다.

개인 연금 수급 현황을 살펴보면 2023년 65세 이상 고령자의 연금 수급률은 해마다 증가해 전체 고령자의 90.9%가 월평균 69만5000원의 연금을 받고 있었다. 이는 전년 대비 0.5%p 증가한 수치다.

고령자 고용률은 꾸준히 상승하고 있다. 지난해 65세 이상 고령자의 고용률은 전년(37.3%)보다 0.9%p 증가한 38.2%로 나타났다. 고령자 고용률은 2015년 이후 상승 추세에 있다. 특히 2020년(34.1%) 급증한 후 2021년 34.9%, 2022년 36.2%, 2023년 37.3%로 꾸준히 증가했다.

65세 이상 취업자의 직업별 비중은 단순노무종사자(34.8%)가 가장 많았으며 농림어업 숙련종사자(21.8%), 서비스·판매 종사자(17.9%), 기능·기계조작 종사자(15.3%)가 뒤를 이었다.

통계청은 “전체 취업자와 비교하면 단순노무종사자와 농림어업 숙련종사자의 비중이 높고, 관리자·전문가 및 사무종사자의 비중은 상대적으로 낮았다”고 설명했다.

2024년 65세 고령자 중 현재 자신의 삶에 만족하고 있는 이들이 비중은 전년 대비 3.6%p 증가한 35.5%로 파악됐다.

아울러 65세 이상 고령자 중 자신의 사회·경제적 성취에 대해 만족하고 있는 사람은 33.2%로 1년 전 대비 6.6%p 증가했다.

‘베이비붐’ 은퇴, 고령화 가속화…“퇴직 후 재고용 마련해야”

서울 종로구 서울시어르신취업지원센터 앞에서 어르신들이 이동하고 있다.ⓒ뉴시스

서울 종로구 서울시어르신취업지원센터 앞에서 어르신들이 이동하고 있다.ⓒ뉴시스

최근 베이비붐 세대(1955~1963년생)의 은퇴, 고령화 가속화와 달리 15~64세 생산연령인구는 줄고 있어 이에 대한 대책이 시급한 상황이다.

통계청은 장래인구추계를 통해 생산연령인구 비중이 2025년(69.5%)에 70%를 하회한 후 2050년에는 51.9%까지 하락할 것으로 예측했다.

반면, 고령인구는 2025년(20.3%)에 20%를 넘어선 후 2050년에 40.1%까지 상승할 것으로 봤다.

문제는 이 같은 고령화가 한국의 잠재성장률에도 영향을 미칠 수 있다는 점이다. 잠재성장률은 한 나라가 노동, 자본, 기술 등 모든 생산요소를 활용해 물가 상승 없이 달성할 수 있는 최대 성장률을 의미한다. 이 중 저출산·고령화라는 인구구조 변화는 노동력 확보에 영향을 주고, 이는 곧 성장 동력 약화를 유발한다.

한국개발연구원(KDI)은 현안분석 보고서 ‘잠재성장률 전망과 정책적 시사점’에서 “인구구조 변화로 우리 경제의 잠재성장률은 향후에도 하락세를 지속할 것”이라며 “2040년대에는 0% 내외까지 하락할 것으로 보인다”고 전망했다.

그러면서 “인구구조 변화에 따른 노동력 감소를 완화하기 위해 일·가정 양립, 고령층 경제활동 촉진, 노동시장 개방을 위한 정책적 노력을 지속해야 한다. 고령층의 경우 과거에 비해 건강 상태가 양호하고, 인지능력이 높다는 점에서 퇴직 후 재고용 등 근로기간을 연장할 수 있는 제도적 기반을 마련해야 한다”고 진단했다.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기