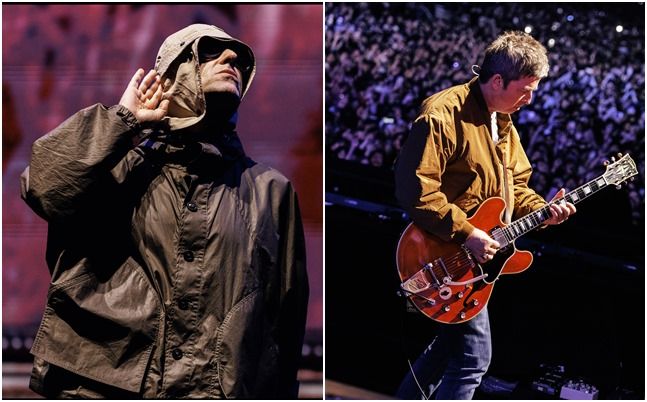

21일 오후 경기 고양종합운동장, 불가능할 것 같은 일은 현실이 됐다. 1990년대 브릿팝의 상징이자, 한 시대 그 자체였던 밴드 오아시스(Oasis)의 멈춰있던 시계가 무려 16년 만에 다시 움직이는 순간이었다. 애증으로 점철된 세기의 형제, 노엘과 리암 갤러거는 마침내 맞잡은 손을 치켜들었고, 2009년 해체와 함께 흩어졌던 목소리는 5만 5000명 관객의 함성 속에서 다시 하나로 울려 퍼졌다.

ⓒJoshua Halling

ⓒJoshua Halling

갤러거 형제는 그동안 각각 솔로로 여러 차례 내한공연을 펼쳤지만, 함께한 건 2006년과 2009년에 이어 16년 만이다. 팀의 주축인 갤러거 형제의 오랜 불화로 2009년 해체했다가 지난해 8월 재결합했다. 지난 7월 영국을 시작으로 ‘오아시스 라이브 ’25월드투어’를 진행 중이다. 한국 공연 역시 투어의 일환으로, 이날 공연을 포함해 전 세계 41회 공연은 모두 매진이다.

예매 당시의 열기는 공연장에서 그대로 발현됐다. 5만 5000명 관객의 응축된 함성을 뚫고 공연의 포문을 연 첫 곡은 ‘헬로’(Hello)였다. 특유의 뒷짐을 진 채 마이크를 향해 고개를 치켜드는 리암의 상징적인 모습만으로도 관객석은 이미 90년대, 그 시절로 시간 여행을 떠난 듯했다. 이어지는 기타 리프와 함께 터져 나온 목소리는 세월의 흔적을 비웃듯 여전히 날카로웠다.

첫 곡이 끝나기 무섭게 ‘애퀴에스’(Acquiesce)가 연주되자 객석의 함성은 극에 달했다. “우리에게는 서로가 필요하니까”(Because we need each other)라는 후렴구는 이날 공연의 의미를 관통하는 예언처럼 들렸다. 각자의 길을 걷던 형제가 다시 서로를 필요로 했듯, 팬들 역시 오아시스를 애타게 기다려왔음을 증명하는 순간이었다.

ⓒJoshua Halling

ⓒJoshua Halling

‘모닝 글로리’(Morning Glory) ‘섬 마이트 세이’(Some Might Say) 등 초기 명반들의 대표곡들이 쉴 틈 없이 이어지며 공연장의 열기는 절정으로 치달았다. 노엘 갤러거는 묵묵히 기타를 연주하며 밴드의 중심을 잡았고, 리암은 무대 위를 어슬렁거리며 변치 않는 로큰롤 스타의 존재감을 뿜어냈다. 수만 명의 관객은 이들의 연주에 맞춰 뛰고 노래하며 16년의 갈증을 토해냈다.

특히 이들은 ‘슈퍼소닉’(Supersonic) ‘리틀 바이 리틀’(Little by Little) ‘왓에버’(Whatever) ‘리브 포에버’(Live Forever) ‘스탠 바이 미’(Stand by Me) 등 90년대 전성기 시절의 곡들로 세트리스트를 채웠는데, 이 시절을 함께 보내지 않은 수많은 1020 세대들까지도 함께 노래하며 교감하는 모습은 세대를 뛰어넘는 ‘좋은 음악’의 힘을 보여주는 대목이다.

ⓒJoshua Halling

ⓒJoshua Halling

잠시 무대를 떠났던 밴드는 팬들의 끊임없는 함성에 화답하며 앙코르 무대에 올랐다. ‘더 마스터플랜’(The Masterplan)에 이어, 이날 공연의 하이라이트라고 할 수 있는 ‘돈트 룩 백 인 앵거’(Don't Look Back in Anger)가 시작됐다. 노엘이 마이크를 객석으로 넘기자, 관객들은 약속이라도 한 듯 완벽한 ‘떼창’으로 화답했다. 그리고 마침내 오아시스를 상징하는 두 곡 ‘원더월’(Wonderwall)과 ‘샴페인 슈퍼노바’(Champagne Supernova)가 고양의 밤하늘을 수놓았다. 세대를 초월해 사랑받는 멜로디와 서사적인 구성의 대곡은 장장 두 시간이 넘는 공연의 완벽한 마침표였다.

이날 공연은 단순한 콘서트를 넘어, 한 시대를 풍미하던 음악이 어떻게 생명력을 갖고 세대를 이어 살아남는지를 보여주는 증거였다. 무대 위 갤러거 형제는 예전처럼 서로 으르렁대지도, 그렇다고 의식적으로 살갑게 어울리지도 않았지만, 그들은 같은 무대 위에서 같은 음악을 연주하고 있었다. 오아시스는 돌아왔고, 그것 만으로도 충분했다.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기