1980년대 신3저 호황 “나는 중산층”

외환위기 겪으며 심리적 중산층 감소

양극화 속 무너진 계층 상승 사다리

2018년 새해가 밝았다. 서민과 중산층의 삶이 나아지길 기대한다. 그러나 소득감소와 부채증가, 불안정한 일자리 등으로 우리네 삶은 팍팍하기만 하다. ⓒ게티이미지

2018년 새해가 밝았다. 서민과 중산층의 삶이 나아지길 기대한다. 그러나 소득감소와 부채증가, 불안정한 일자리 등으로 우리네 삶은 팍팍하기만 하다. ⓒ게티이미지

1980년대 중반 신3저(저유가 저금리 저달러) 호황과 88서울올림픽 특수를 계기로 내 주변 보통 사람들은 자신을 ‘중산층’이라고 생각했다.

이 때 한국경제는 가파른 상승곡선을 그린다. 1986~1988년 성장률은 3년 연속 두 자릿수를 기록한 11.2%, 12.5%, 11.9%. ‘먹고 입는 것’ 걱정하던 시대에서 잘 살게 됐으니, 너나 할 것 없이 중산층이었다. 마이홈·마이카 시대도 열었다.

1988년 경제기획원 조사에서 ‘나는 중산층’이라고 답한 사람은 60.6%였다. 뿐만 아니다. 기회와 희망은 계층 상승의 사다리였다.

이후, 1990년대 초반 샴페인을 너무 일찍 터트렸다는 지적에 이어 1997년 불어닥친 외환위기는 우리네 삶을 송두리째 바꿨다. 노숙자들이 거리에 넘쳐났고, 너나 할 것 없이 구조조정의 소용돌이에 휘말렸다.

김대중 정부는 외환위기 종식을 선언했지만, 그것도 잠시. 한국인들의 삶은 나아지지 않았다. DJ정부의 경기부양책은 카드대란을 불러왔다. 참여정부는 카드대란을 수습하기에 바빴고, 성장과 분배 사이에서 갈팡질팡했다.

이명박 정부는 ‘고용없는 성장’ 논란에 휩싸였고, 박근혜 정부의 중산층 정책은 최순실 파문에 묻혔다.

20여년이 흐른 2018년, 나는 중산층일까? 물질적으론 분명 풍요해졌다. 그러나 삶의 질은 개선되지 않았다. 구조적인 문제다. 내가 못나서가 아니다.

은행빚 갚으면 남는 것 없는 하우스푸어, 고용 불안에 늘 시달리는 우리네 가장, 노후대책이라곤 국민연금 밖에 없는 현실, 아이가 하나 뿐인데도 과거 둘셋 때보다 더 들어가는 교육비, 짓눌린 삶 뿐이다. 2011년 영국 옥스퍼드영어사전 편집진은 올해의 단어로 ‘쥐어짜인 중산층’(Squeezed middle)을 선정하기도 했다.

여기에다 금수저와 흙수저 논쟁은 상대적 박탈감을 더하고 있다.

‘월평균 366만원 벌고, 생활비로 220만원을 쓰고, 30평 이상 아파트가 있고, 하루 커피 두 잔 마시고 점심값으로 6200원을 소비한다.’

NH투자증권 100세시대연구소가 밝힌 우리나라 중산층의 모습이다. 중산층은 통계청 기준으로 중위소득의 50~150% 사이의 소득을 올리는 계층이다. 이 기준에 따르면 2016년 우리나라의 중산층 비중은 65.7%다.

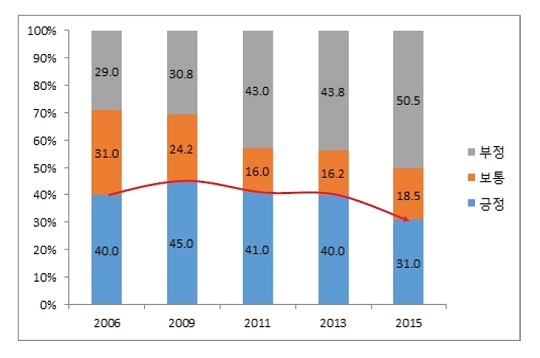

그러나 사회이동에 대한 긍정적 인식은 2006년 40.0%에서 2015년 31.0% 곤두박질쳤다. 반면 부정적 인식은 같은 기간 29.0%에서 50.5%로 고공비행했다. 통계청 설문조사결과다. 주관적인 측정이다.

사회이동 가능성에 대한 설문조사 ⓒ통계청

사회이동 가능성에 대한 설문조사 ⓒ통계청

이처럼 부정적 인식이 빠르게 확산되는 이유에 대해 한준 연세대 사회학 교수는 “최근 우리나라는 고성장을 경험하지 못했다. 이런 경험을 누리지 못하다보니, 현실과 괴리가 생기고 부정적으로 보는 경향이 짙어졌다”고 진단했다.

양극화 현상이 심화하는 것을 보면 중산층의 붕괴를 실감할 수 있다.

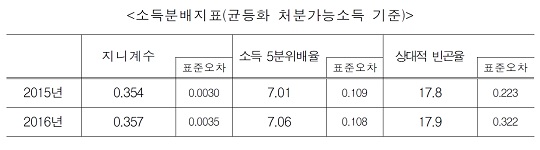

가계금융·복지조사 결과에 따르면 2016년 처분가능소득 기준 지니계수는 0.357로 전년(0.354) 대비 0.003 증가했다. 지니계수가 높아졌다는 것은 소득불평등이 심화됐다는 의미다.

같은 기간 양극화를 나타내는 소득 5분위 배율도 악화됐다. 소득 5분위 배율은 2015년 7.01에서 2016년 7.06으로 높아졌다. 소득 5분위 배율은 상위 20%의 소득을 하위 20%의 소득으로 나눈 값이다. 상위 20%의 소득이 하위 20% 소득보다 7.06배 수준이라는 뜻이다.

우리나라 소득분배 3대 지표 ⓒ통계청

우리나라 소득분배 3대 지표 ⓒ통계청

보험연구원 정원석 연구위원과 김미화 연구원은 ‘은퇴 이후 중산층, 빈곤층으로 하방 이동 심각’ 보고서에서 “2004년 가구주 연령 50~65세인 중산층 866가구에서 2010년 빈곤층이 된 가구는 458가구로 52.9%에 달한다”고 분석했다.

중산층의 몰락은 소득감소와 부채증가, 불안정한 일자리 등이 복합적으로 작용하면서 일어나고 있다.

아울러 계층 상승 여부에 대해서는 비관적인 평가가 지배적이다. ‘양극화’ 때문에 ‘빈익빈 부익부’ 현상은 가속도를 낼 것이란 전망이다.

최근 신조어는 이런 씁쓸한 현실을 고스란히 반영하고 있다. 인문계 학생의 위기를 보여주는 ‘인구론’(인문계 90% 논다)은 이들이 중산층이 될 수 있는 기회조차 박탈하고 있다.

뿐만 아니다. 취업난에 관계를 끊어버린 요즘 청년들은 ‘혼코노’(혼자 코인 노래방에 간다)족이 됐다. 혼밥족, 혼술족은 이제 옛말이다.

미래 한국의 성장동력인 청년들의 현실이다. 이런 상황이 지속되면 우리나라에서 중산층은 사라지게 될지도 모른다.

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

0

0

기사 공유

조동석 기자 (dscho@dailian.co.kr)

기사 모아 보기 >

댓글

0

/ 150

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

0 개의 댓글 전체보기

실시간 주요뉴스

실시간 주요뉴스

댓글 쓰기