국내 시장 침체에 中 진출 나서는 K뷰티…위생허가 장벽에 '난항'

사드 보복이 몰고 온 '반한 기류' 우려도…한·중 관계 해빙에도 업계 기대감 낮아

화장품 업계가 침체한 내수시장에서 눈을 돌려 중국 현지 사업을 확대하고 있지만 높은 진입장벽으로 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 사드 보복 이전 롯데면세점에서 화장품을 고르고 있는 중국인 관광객들의 모습. (자료사진) ⓒ롯데면세점

화장품 업계가 침체한 내수시장에서 눈을 돌려 중국 현지 사업을 확대하고 있지만 높은 진입장벽으로 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 사드 보복 이전 롯데면세점에서 화장품을 고르고 있는 중국인 관광객들의 모습. (자료사진) ⓒ롯데면세점

국내 화장품 업체들이 침체한 내수시장에서 눈을 돌려 중국 현지 사업을 확대하고 있으나, 진입장벽이 만만치 않아 어려움을 겪고 있다. 한·중 관계가 해빙 국면에 접어들었지만 산업현장에서는 '사드(THAAD) 보복 후폭풍'에 대한 불안감이 가시지 않은 분위기다.

3일 관련업계에 따르면 중국에 진출한 일부 국내 화장품 업체들이 예기치 않은 통관 문제나 위생허가 유예 등으로 고충을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 브랜드숍 잇츠스킨을 운영하는 잇츠한불 관계자는 "올해 1월과 2월에 알 수 없는 문제로 수출 물량이 중국 통관에서 막혀 있었다"면서 "현재는 다행히 풀린 상태"라고 말했다.

앞서 잇츠한불은 2015년 10월 일명 '달팽이 크림'이라고 불리는 인기 제품 '프레스티지 이으 데스까르고' 제품에 대한 중국 당국의 위생허가를 신청했지만 달팽이 점액 물질인 '뮤신'에 대한 허가가 떨어지지 않아 도매수출(기업형 따이공)에 의존해왔다. 기업형 따이공은 한국법인을 세우고 컨테이너로 대량의 물건을 밀수하는 중국 전문업자를 가리키며, 이 채널을 활용하면 위생허가를 받지 않고도 중국 내 유통이 가능하다.

잇츠한불은 중국이 2016년 이 도매수출에 대한 단속을 강화하면서 실적에 타격을 입기도 했지만, 중국 후저우 공장을 완공해 생산 및 판매허가를 받는 데 성공하면서 위생허가로 인한 악재는 털어내게 됐다. 다만 지난해 12월부터 공장 생산을 시작해 아직 가동률이 낮은 상황에서 돌발한 통관 제재로 타격을 입을 뻔 했다는 설명이다.

알리바바 '티몰글로벌'의 LG생활건강 '후' 행사 이미지. ⓒLG생활건강

알리바바 '티몰글로벌'의 LG생활건강 '후' 행사 이미지. ⓒLG생활건강

중국에 화장품을 정식 수출하려면 취득해야 하는 위생허가는 까다롭기로 악명이 높다. 비프루브와 다나한 등의 브랜드를 보유한 코스모코스 관계자는 "자사 200여개 제품에 대한 위생허가를 1년 전 신청했는데 올해 안에는 허가가 날 것으로 본다"며 해외 브랜드에 대한 중국의 심사가 깐깐하게 이뤄지는 데 아쉬움을 표했다.

위생허가가 내려지는 데 보통 6개월에서 1년정도 소요되지만 업계에선 이마저 확신할 수는 없다고 보고 있다. 한 화장품 기업 관계자는 "똑같은 성분으로 만든 제품도 어떤 브랜드는 허가해주고, 다른 브랜드는 허가해주지 않는 등 확실한 가이드라인이 없는데다 불허 사유마저 제대로 알려주지 않는다"며 "정형화된 스케줄대로 움직이는 시스템이 아니기 때문에 그저 통보가 있기까지 기다려야 한다"고 토로했다.

중국의 위생허가 심사에 대해 '사드와 관계없이 원래 까다로운 편이었다'는 시각도 있지만, 이처럼 장막에 가려진 심사 과정에 보복성 조치가 개입될 수 있다는 우려도 여전히 제기되고 있다. 지난해 롯데마트가 중국 매장을 철수하게 된 것도 중국 측이 밝힌 안전법 위반 등 표면적인 이유와 달리 사드 배치로 인한 보복 조치가 원인이 됐다는 분석이 우세했다. 이마트도 반한 기류로 인한 영업 부진으로 지난해 중국 매장을 접어야 했다.

이에 따라 잇츠한불을 포함한 국내 화장품 회사들은 품목별 위생허가를 받는 방식보다 현지 생산공장을 세워 생산 및 판매허가를 받는 방식을 택하고 있다. 현지 공장을 갖추고 있으면 높은 위생허가 장벽을 피하려는 국내외 브랜드들의 생산대행 수요까지 잡을 수 있다는 판단도 일부 작용했다.

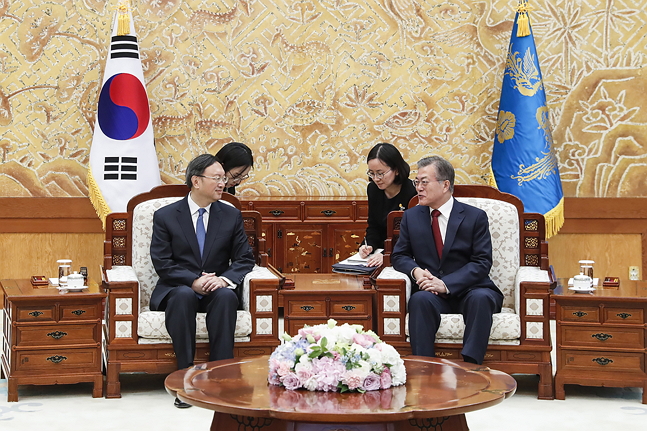

문재인 대통령이 지난달 30일 청와대에서 양제츠 중국 정치국 위원을 접견하고 있다. ⓒ청와대

문재인 대통령이 지난달 30일 청와대에서 양제츠 중국 정치국 위원을 접견하고 있다. ⓒ청와대

그러나 이는 공장 설립에 따른 대규모 투자가 필요한 데다, 메이드 인 코리아(Made In Korea)의 입지도 일정부분 포기해야 하는 대안인 것으로 알려졌다.

LG생활건강 관계자는 "자사 중국 생산공장에서 만드는 제품에는 '메이드 인 차이나'라고 적혀 있다"며 "현지 생산은 이점도 분명 많지만, 한국산이 갖는 프리미엄까지 기대할 수는 없다"고 설명했다.

2016년 하반기부터 본격화된 한한령(限韓令·한류 제한령)을 계기로 중국 내 화장품 한류가 끝났다는 분석도 있다. 중국 최대 온라인 플랫폼인 '알리바바'가 지난해 11월 11일 대규모 쇼핑 축제 '광군제' 당시 공개한 해외 수입상품 순위에서 한국은 5위에 그쳤다.

이는 2016년에 비해 두 계단 내려앉은 것으로, 국내 면세점 및 관광상권에 비하면 '사드 무풍지대'로 인식된 온라인 판매에서도 일본과 미국을 비롯해 호주, 독일 등 국가에 밀린 것이다.

지난해 10월 이뤄진 한·중 정상회담에 이어, 지난달 30일 양제츠 중국 외교담당 정치국 위원이 방한해 '중국 단체관광 정상화' 등 가시적 변화가 있을 것이라고 언급했지만 업계의 기대감은 높지 않다.

주요 화장품업계 관계자는 "한·중 관계가 개선된다고 해도 예전만큼의 한류 열풍을 기대하기는 어렵다"며 "사드 이슈를 기점으로 정치적·외교적 리스크를 최대한 방어할 수 있는 시장 다각화 전략에 지속 투자하고 있다"고 전했다.

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

0

0

기사 공유

손현진 기자 (sonson@dailian.co.kr)

기사 모아 보기 >

댓글

0

/ 150

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

0 개의 댓글 전체보기

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기