자원의 보고, 기후 위기에 기능 상실

FAO, 2100년께 최대 30% 감소

한반도 바다, 명태 소멸·오징어 급감

“탄소 감축이 가장 효과적 방법”

ⓒ데일리안 AI 삽화 이미지

ⓒ데일리안 AI 삽화 이미지

바다는 흔히 ‘무한한 자원의 보고(寶庫)’라 불렸다. 지구의 3분의 2를 차지하면서 생명을 잉태하는 공간으로 ‘인류의 모태(母胎)’이기도 했다.

이런 바다가 달라지고 있다. 더 이상 무한하지 않고, 어쩌면 인류의 모태 기능마저 잃고 있는지도 모른다.

지난해 7월 유엔식량농업기구(FAO)는 보고서 하나를 내놓았다. ‘해양 생태계와 수산업에 대한 기후 변화 위험: 수산·해양 생태계 모델 비교를 통한 2100년까지의 예측’이란 제목이다.

해당 보고서의 핵심은 세계 해양 지역에서 어획 가능한 어류 바이오매스(Biomass)에 대해 잠재적 기후 위험이 발견되고 있다는 내용이다.

보고서에 따르면, 탄소 고배출 시나리오(지구 평균 온도 3~4°C 상승)에서는 21세기 중반까지 어획 가능한 어류 바이오매스가 10% 이상 감소할 것으로 예측된다. 21세기 말까지 48개 국가 및 지역에서 30% 이상 줄어들 것으로 보인다.

탄소 저배출 시나리오(지구 평균 온도 1.5~2°C 상승)에서는 21세기 말까지 178개 국가 및 지역에서는 변화가 거의 없거나, 감소량이 10% 이하로 안정화될 것이라고 밝혔다.

굳이 국제기구 보고서를 참고삼지 않아도 된다. 삼면이 바다로 둘러싸인 한국 어촌만 가도 어획량 감소는 피부로 느낄 수 있다.

먼저 명태다. 명태는 한때 ‘국민 생선’으로 불렸다. 강원도에서는 ‘지나가던 개도 명태를 물고 다녔다’고 할 정도로 흔했던 생선이다. 동태와 황태, 코다리, 노가리 등 불리는 이름만 수십 종이었던 명태는 2008년 공식 어획량이 ‘0’을 기록하며 자취를 감췄다. 한국 바다에서 명태는 그렇게 사라졌다.

명태 실종은 바다 어족자원 변화의 단면을 보여준다. 1970년대 ‘대한뉴스’를 보면 한해 속초와 고성 지역에서 잡은 명태만 해도 10만t이 넘었다. 당시 소득 기준으로 50억원이 넘는 규모다.

명태는 1990년대 들어서면서 매년 어획량이 꾸준히 줄더니 2000년대 들어서는 흔적조차 찾기 어려워졌다.

정부는 뒤늦게 명태를 살리겠다고 나섰다. 2014년부터 인공 부화한 어린 명태를 바다에 방류했다. ‘명태 살리기 프로젝트’는 해마다 20만 마리의 새끼를 바다에 풀었다. 2019년부터는 법을 바꿔 명태 자체를 못 잡게 했다.

이런 시도에도 명태는 돌아오지 않았다. 2023년까지 180만 마리를 풀었지만, 돌아온 명태는 18마리에 그쳤다. 사업에 투입한 수십억원의 예산도 명태와 함께 사라졌다.

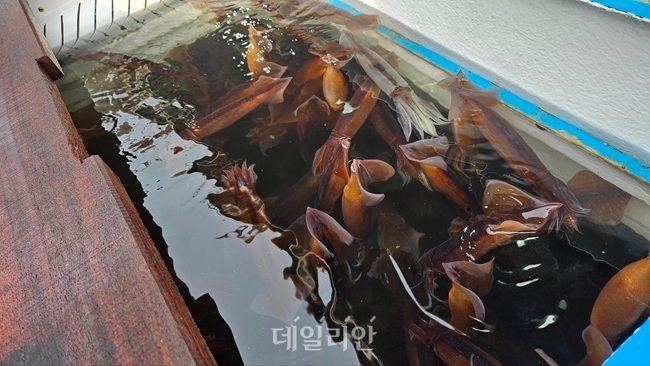

울산 앞바다에서 잡은 오징어 모습. ⓒ데일리안 장정욱 기자

울산 앞바다에서 잡은 오징어 모습. ⓒ데일리안 장정욱 기자

명태 다음은 오징어 차례다. ‘울릉도 오징어’로 대표되던 동해 오징어는 지금 명태의 길을 걷고 있다.

해양수산부에 따르면 지난해 전국 연근해에서 잡은 오징어는 1만3546t 정도다. 전년대비 약 절반(42%)가량 줄었다. 역대 최저치다. 20년 전인 2004년 어획량 21만3000t과 비교하면 16분의 1로 쪼그라들었다.

오징어 어획량 감소는 최근 들어 속도가 빨라지고 있다. 2021년 6만880t에서 2022년 3만6578t, 2023년 2만3343t으로 눈에 띄게 줄었다.

김성호 경북 포항시 구룡포수협 조합장에 따르면 동해안 오징어는 예년 대비 96% 가까이 덜 잡힌다. 남해와 서해 등에서 그나마 어획고를 올려 평균적으로는 절반 수준이라도 유지하는 중이라고 한다.

50년을 어부로 살아온 이길운(70) 씨가 최근 2박3일 간 조업에서 잡은 오징어는 500마리가 전부다. 출항 경비만 400만원이 들었는데, 오징어 경매 가격은 250만원에 그쳤다.

동해에서 오징어가 보이지 않는 이유는 다양하다. 직접적으로는 수온 상승이 문제다. 국립수산과학원 ‘2023 수산 분야 기후변화 영향 및 연구 보고서’를 보면, 최근 55년(1968∼2022)간 한국 해역의 연평균 표층수온 상승률은 1.36℃다. 같은 기간 전 지구 평균에 비해 2.5배 이상 높았다. 특히 동해 표층수온 상승률은 1.82℃로 국내 해역 중 상승 폭이 가장 컸다.

오징어는 비교적 바다 표층에 서식한다. 저층에 서식하는 어종들에 비해 수온 등 환경 변화에 민감할 수밖에 없다. 따뜻해진 동해는 오징어를 러시아로 쫓아내고 있다.

마누엘 바랑지 FAO 해양수산국장(사무차장보)는 “기후 변화가 해양 생태계와 어업에 미치는 영향과 불확실성을 정확히 이해하는 것은 미래를 위한 적응 전략을 수립하는 데 필수”라며 “탄소 배출량 감축은 전 세계 거의 모든 국가의 어류 바이오매스 손실을 획기적으로 줄일 수 있는 가장 효과적인 방법”이라고 강조했다.

그는 “배출량을 줄이면, 대부분의 국가와 지역이 세기말 생물다양성 손실의 위험을 줄이는데 이바지할 수 있으며, 이는 해양 수산 식품에 대한 기후 변화 완화 조치로서 중요한 의미를 가진다”고 덧붙였다.

▲친환경 안 해? 그럼 돈을 더 내야지 [기후 침공③]에서 계속됩니다.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기