양자 토모그래피 기술 개발…데이터 그림처럼 재구성

복잡한 양자연산의 검증·최적화 가능

차세대 양자컴퓨팅·통신 기술 확장성 열어

(왼쪽부터) 곽근희 KAIST 물리학과 석박통합과정, 라영식 교수, 노찬 박사후 연구원, 윤영도 석박통합과정 (왼쪽 위).ⓒ한국과학기술원

(왼쪽부터) 곽근희 KAIST 물리학과 석박통합과정, 라영식 교수, 노찬 박사후 연구원, 윤영도 석박통합과정 (왼쪽 위).ⓒ한국과학기술원

빛을 기반으로 한 양자컴퓨터는 빠른 속도와 높은 확장성을 갖춘 차세대 컴퓨팅 기술로 주목받고 있다. 그러나 여러 개의 빛 신호(광학 모드)가 동시에 얽혀 작동하는 복잡한 연산 과정을 실험으로 정확히 규명하는 것은 매우 어려운 기술로 여겨져 왔다.

한국과학기술원(KAIST) 연구팀은 이러한 한계를 극복해복잡한 다중 광학모드 양자 연산을 CT처럼 훤하게 볼 수 있는 효율적인 기술을 세계 최초 개발했다. 이번 기술은 적은 데이터로도 대규모 연산을 분석할 수 있어, 차세대 양자컴퓨팅과 양자통신 기술 발전에 중요한 전환점을 마련했다.

KAIST는 라영식 물리학과 교수 연구팀이 빛을 이용해 연산하는 양자컴퓨터의 내부에서 일어나는 다중 광학모드 양자연산의 특성을 빠르고 정확하게 파악할 수 있는 양자연산 토모그래피 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

양자컴퓨터의 ‘CT 촬영’ 기술, 한계를 뛰어넘다

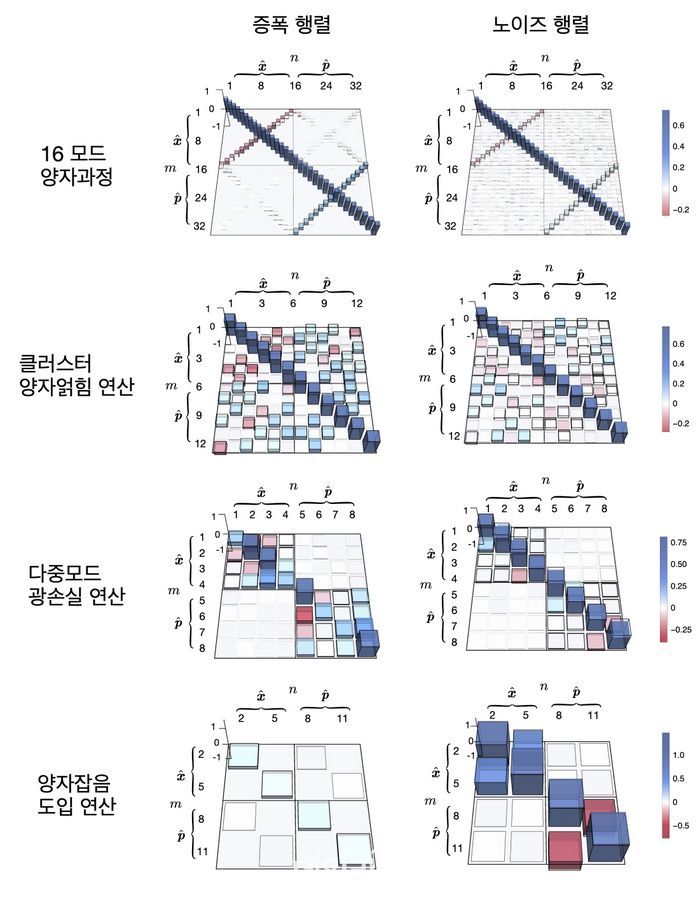

다양한 유형의 양자 연산 규명 결과.ⓒ한국과학기술원

다양한 유형의 양자 연산 규명 결과.ⓒ한국과학기술원

토모그래피(Tomography)는 의료용 CT처럼 보이지 않는 내부 구조를 다양한 데이터를 바탕으로 복원하는 기술이다. 양자컴퓨팅에서도 동일하게 여러 실험 데이터를 이용해 양자연산 내부의 작동 원리를 재구성하는 기술이 필수적이다.

양자컴퓨터가 기존 컴퓨터보다 월등한 성능을 내려면 동시에 조작할 수 있는 양자 단위의 수가 많아야 한다.

그러나 큐빗 또는 광학 모드의 수가 늘어날수록 토모그래피에 필요한 작업량이 기하급수적으로 증가해 기존 기술로는 5개 이상의 광학 모드를 분석하는 것조차 어려웠다.

연구팀은 이번 기술로 양자연산 내부에서 실제로 무슨 일이 일어나는지 CT 촬영하듯 명확하게 그려낼 수 있게 됐다.

증폭 행렬·잡음 행렬 기반의 새로운 수학 프레임워크 제시

양자컴퓨터 안에서는 여러 개의 빛 신호가 서로 영향을 주며 매우 복잡하게 얽혀 움직인다. 이런 가운데 연구팀은 비선형 광학 과정을 정밀하게 기술하는 새로운 수학적 표현을 도입했다.

빛이 서로 영향을 주고받으며 변하는 복잡한 양자 상태를 빛이 얼마나 증폭되고 어떻게 변했는지에 대한 ‘증폭 행렬(Amplification matrix)’과 외부 환경 때문에 생긴 잡음이나 손실이 얼마나 섞였는지에 대한 ‘잡음 행렬(Noise matrix)’이라는 두 가지 틀로 분석하는 방식이다.

이 방식은 빛이 본래 가진 양자특성 변화와 현실 세계에서 피할 수 없는 잡음을 각각 따로 동시에 정확하게 볼 수 있는 양자 상태 지도를 만든 것으로 실제 양자컴퓨터의 동작을 더욱 현실적으로 규명할 수 있다.

데이터량은 혁신적으로 줄이고 분석은 16모드까지 확대

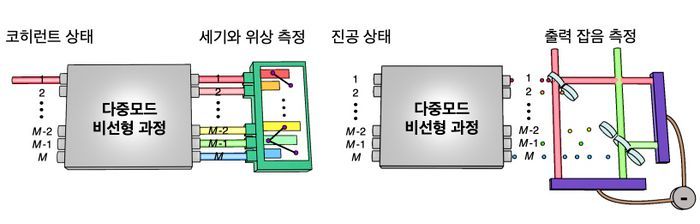

실험방법 모식도.ⓒ한국과학기술원

실험방법 모식도.ⓒ한국과학기술원

연구팀은 양자연산이 어떻게 작동하는지 알아내기 위해 여러 종류의 ‘빛 신호(양자상태)’를 입력하고 그 결과가 어떻게 바뀌었는지 정밀하게 관찰했다. 이후 데이터를 가장 정확한 방식으로 설명해주는 통계 기법(최대우 추정)을 이용해 실제로 내부에서 어떤 연산이 일어났는지를 역으로 추적했다.

그 결과 기존 방식은 모드가 조금만 늘어나도 필요한 분석 양이 폭발적으로 많아져 사실상 5개 정도까지만 분석이 가능했지만 이번 기술은 필요한 계산량을 크게 줄여 세계 최초로 무려 16개의 광학 모드가 서로 얽혀 작동하는 대규모 양자연산을 실험적으로 규명하는데 성공했다.

라영식 교수는 “연구는 양자컴퓨팅의 필수 기반기술인 양자연산 토모그래피의 효율을 획기적으로 높인 성과”라며 “확보한 기술은 향후 양자컴퓨팅·양자통신·양자센싱 등 다양한 양자기술의 확장성과 신뢰성을 높이는 데 크게 기여할 것”이라고 말했다.

곽근희 물리학과 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 노찬 박사후연구원, 윤영도 석박사통합과정 학생, 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London)의 김명식 교수가 공동 저자로 참여한 이번 연구는 지난 11일 저명 국제 학술지 ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’ 온라인판에 정식 출판됐다.

한편 연구는 한국연구재단과 정보통신기획평가원 및 미국 공군연구소의 지원을 받아 수행됐다.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기