<김헌식의 문화 꼬기>21세기말엔 전세계 언어중 50% 이상 소멸될 것

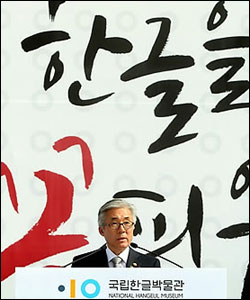

김종덕 문화체육관광부 장관이 8일 오후 열린 국립한글박물관 개관식에서 인사말을 하고 있다. 국립한글박물관은 한글의 역사와 가치를 일깨우는 전시와 체험, 배움의 기회를 제공한다.ⓒ연합뉴스

김종덕 문화체육관광부 장관이 8일 오후 열린 국립한글박물관 개관식에서 인사말을 하고 있다. 국립한글박물관은 한글의 역사와 가치를 일깨우는 전시와 체험, 배움의 기회를 제공한다.ⓒ연합뉴스

사실 한글이 전해 내려올 수 있었던 것은 여성들인데, 그들은 소설을 읽고 쓰기 위해 한글 학습에 매진했다. 사도세자만이 아니라 궁중의 여인들은 이 한글 소설을 애독했다. 뿐만 아니라 직접 그 작가들을 궁중으로 불러 교류하기도 했다.

이렇게 언어-문자는 문화적인 요인 때문에 전승되는 것으로 보인다. 그렇다면 이런 문화적인 측면이 없다면 언어-문자는 사라지는 것일까. 세계적으로 언어-문자의 소멸은 심각한 상황이고 한국어와 한글에 대한 우려도 있다.

미국과 유럽 공동 연구팀은 전세계 6909개 언어 가운데 약 4분의 1이 소멸 위협에 있다고 밝혔다. 세계자연기금(WWF)의 ‘생물·문화다양성’ 보고서는 1970년 이후 전 세계 언어 약 7000개 중 6%는 이미 사라졌다고 했다. 또한 25%는 전승되지 않는 소멸 위험에 있다고 결론 내렸다. 영국 케임브리지대학 연구진도 세계 7000여개에 달하는 소수인종 언어 가운데 약 25%가 동물처럼 멸종위기에 있다고 했다.

마치 생물학적인 자연 환경 속에서 멸종하는 동식물처럼 언어도 소멸의 단계에 들어선다는 것이다. 세계자연보전연맹(IUCN)의 레드 리스트 즉 멸종 위기에 처한 동식물 목록에 천5백개의 언어를 적용하여 분석한 결과 ‘소멸위험’ 언어는 375개였다. 소멸 위험언어는 쓰는 사람이 천명이하여야 한다.

2009년, 유네스코의 소멸 위기 언어 연구 프로젝트 보고서에서는 소수민족의 언어 2500여 개가 중대한 소멸 위기 상황에 있으며, 이 가운데 199개 언어는 사용자가 10명도 안된다고 밝혔다. 또한 환경재단 월드워치 연구소도 관련 보고서를 통해 2100년까지 6천 개 이상의 언어가 세상에서 모습을 감출 것이라고 지적했다.

‘아무도 모르는 사이에 죽다’에서 니컬러스 에번스는 ‘21세기 말에는 현재 언어의 절반이 사라질 것’이라고 말했다. 지역과 언어를 구체적으로 보면, 소수언어 보존운동의 비영리조직 바샤 트러스트는 '다언어 국가' 인도의 소수언어 230종 사라졌다고 발표했다. 미국 코넬대 언어학자 애비 콘 박사는 인도네시아 700개 언어는 100년 인에 50개로 감소할 상황이라고 했다.

2009년 프랑스 파리에서 열린 ‘세계모국어대회(JILM:la Journ´ee internationale de la langue maternelle)’에서 발표된 내용에 따르면 지구상의 500여개 언어는 말하는 사람이 겨우 100명 정도다. 그러나 전 세계 인구의 10%가 전체 사용되는 언어의 90%를 지배하고 있다. 인터넷상에서는 더욱 심각하다. 12개 언어만이 주로 사용되고 있다.

그렇다면 왜 언어는 사라지는 것일까? 정말 문화적인 요인 때문일까. 미국과 유럽 공동 연구팀은 경제발전이 언어 소멸과 높은 상관관계에 있다고 밝혔다. 예컨대 1인당 국내총생산(GDP)이 언어 상실에 상관성이 있다는 것이다.

지역발전이 이루어진 곳에서 소수 언어를 사용하는 이들은 곧 자신들의 언어를 포기하고 만다는 것이다. 물질적인 부에 편승하려고 자신의 언어를 포기하는 것으로 여겨질 수 있지만 속사정은 이와 다르다. 만약, 지배적인 언어를 사용하지 않으면 경제적 정치적인 차별을 받기 때문이다.

그렇다면 한국어는 어떨까. 영어는 이미 대세로 굳어지고 중국어가 크게 영향을 끼치고 있으니 앞날을 장담할 수 없을 것인가. 언어가 사라지는 것은 언어를 사용하는 사람이 없기 때문이다. 일단 출산율을 보자. 한국의 출산율은 1을 밑돈다. 산술적으로 볼 때 300년 후에 한국의 인구수는 0명이다. 물론 그렇게까지 될까 싶다.

하지만 무엇보다 자발적으로 한국어를 포기하는 것이다. 지금 한국은 단군역사이래로 전혀 새로운 상황을 맞고 있다. 예컨대 고려와 조선시대에 외국어는 상류층들이 배우는 것이었다. 그것이 권력이고 부유함의 실질적인 바탕이었다. 대중민주주의시대에는 이제 서민이나 빈민의 자녀들도 모두 외국어 특히 영어 학습에 올인하고 있다.

경제적 지위와 부를 차지하는 수단으로 영어가 간주되고 있기 때문이다. 단군이래로 이같은 일은 없었다. 영어를 나라의 공식 언어로 사용할 판이다. 또한 세계화라는 담론은 한국어 나아가 한글을 부차적으로 여기게 만들었다. 전국민이 자발적으로 알아서 한국어에 대한 가치보다 영어의 가치를 높게 평가하고 있으니 한글의 보전성이 유지될까 걱정이 되기도 한다.

그런데 변수가 생겼다. 바로 한류다. 최근 미국 소재 멸종위기에 관한 언어 연구소(Living Tongues Institute for Endangered Languages)가 한국의 드라마를 멸종 위협에 처한 세계 소수의 언어로 번역해 공급하겠다고 밝혔다. 한글이 세계 언어와 영원히 살아 있게 되는 것이다.

미 이민연구센터(CIS)의 발표에 따르면, 한국어가 미국 내에서 6번째로 많이 쓰이는 언어였다. 이 같은 결과에 한류가 영향을 미친 것으로 분석되었다. 문화콘텐츠는 언어와 불가분의 관계에 있다. 언어는 어떤 이상적인 것을 염원했기 때문에 고도로 발전했으니 말이다.

한글이 한글 소설 때문에 지속적으로 전승 발전한 것처럼 문화콘텐츠의 힘으로 한글이 지속적으로 생명력을 가질지 모르겠다. 그것도 이제는 국내만이 아니라 세계 속에서 말이다. 하지만 경제적인 토대가 없는 상황에서는 문화콘텐츠에 대한 선호나 취향이 유지되지 않을 가능성은 충분하다. 궁극적으로 언어의 힘이 어디에서 나오는지 우리는 잘 알고 있다.

경제적 파탄이 일어나면 한국에 대한 선망은 사라지고 한류 현상은 위협에 처하게 될 것이다. 또한 문화적 다양성이 없는 곳에 문화콘텐츠의 질적 수준을 담보할 수 없다. 문화적 다양성을 용인하고 경제적 발전을 구가하는 나라와 민족의 언어일수록 소멸의 위협에서 벗어날 것이다.

물론 경제나 정치적 토대측면에서만 언어의 문제를 바라만 볼 수는 없을 것이다. 1960년 유네스코 연설을 통해 아프리카 학자 아마두 함파테 바는 “노인 한 명이 죽는 것은 서재 하나가 불타는 것과 같다”라고 했다. 이는 언어가 가진 인류지혜와 문화적 가치를 잘 반영하고 있는 말이다.

글/김헌식 문화평론가

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

0

0

기사 공유

김헌식 기자 (codessss@hanmail.net)

기사 모아 보기 >

관련기사

댓글

0

/ 150

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

0 개의 댓글 전체보기

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기