독립영화 '바람의 언덕' 연출

모녀 관계 뛰어넘는 이야기

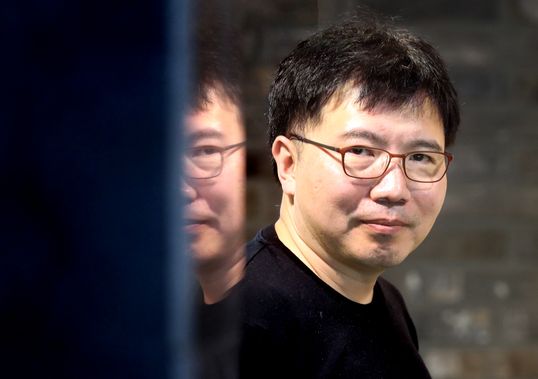

'바람의 언덕' 박석영 감독.ⓒ데일리안 박항구 기자

'바람의 언덕' 박석영 감독.ⓒ데일리안 박항구 기자

"제 인생에서 가장 많이 관찰한 사람은 엄마예요."

박석영(46) 감독이 내놓은 영화 '바람의 언덕' 출발점은 '엄마'였다. 아들과 엄마가 아닌, 딸과 엄마 같은 관계였단다.

지난달 개봉한 '바람의 언덕'은 엄마가 되는 것이 두려워 새 삶을 찾아 나섰던 여자 영분(정은경 분)과 엄마가 지어준 이름처럼 씩씩하게 살며 외로움을 이겨내던 딸 한희(장선 분)의 서로 다른 인생이 교차되며 시작되는 클래식 드라마다.

'들꽃'(2015), '스틸 플라워(2016)', '재꽃'(2017)으로 꽃 시리즈 3부작을 완성한 박석영 감독이 연출했다. 영화는 지독히도 외로운 엄마와 딸을 통해 이야기를 풀어나간다.

최근 서울 광화문 한 카페에서 만난 박 감독은 "어머니를 통해 여성이라는 삶의 질곡을 고민하게 됐다"며 "엄마를 둘러싼 다채로운 마음을 열어보고 싶었다"고 밝혔다.

영화사 이름도 어머니의 이름을 딴 '삼순'이다. 어머니를 향한 박 감독의 시선은 따뜻하다.

"어머니는 자식을 낳으면서 인생이 정리돼요. 두렵지 않았을까요? 어머니도 하고 싶은 게 많았을 텐데 말이죠. 유독 여성은 여러 편견을 부여받는 삶을 살아가는 것 같아요. 자식을 버린 여자에서부터 시작해서 술 마시는 여자 등 여러 상황에 처한 여성을 바라보는 사회의 시선이 곱지만은 않아요."

후반부, 딸과 재회한 영분은 오히려 딸에게 "난 네가 밉다"고 소리친다. 그런 엄마에게 딸은 "왜 나를 버렸냐"고 윽박지르지 않는다. 묵묵히 위로해줄 뿐이다.

"나를 낳고 책임지지 않았다는 이유로 나쁜 엄마로 규정지을 수 있을까요? 다들 사연과 상처를 품고 있으니까요. 모든 걸 품어주는 엄마도 자식 때문에 힘들다고 말할 수 있다고 생각해요."

이 장면은 정은경과 장선의 연기력으로 더욱 빛난다. 박 감독은 정해진 틀에 갇혀 촬영하지 않는다. 배우들이 오롯이 극 중 인물이 될 수 있도록 판을 깔아주는 역할만 한다. 이후 모든 건 배우의 몫이다. 이런 이유에서 촬영 중간에 추가된 장면, 대사가 많다.

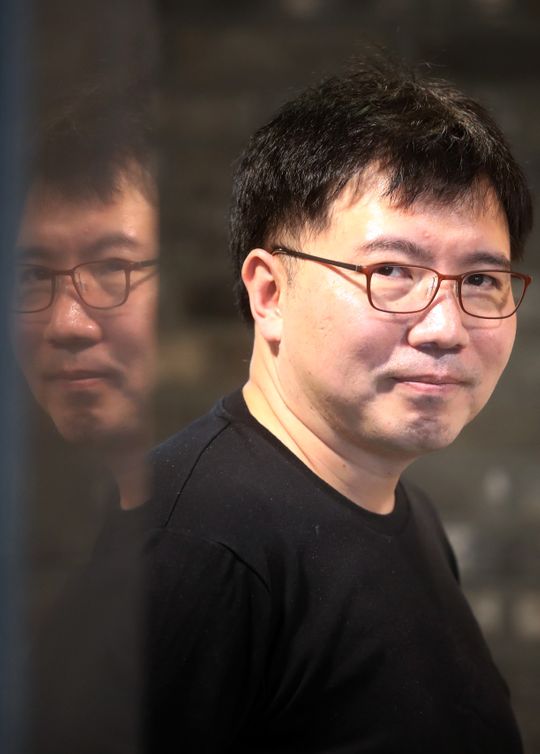

'바람의 언덕' 박석영 감독.ⓒ데일리안 박항구 기자

'바람의 언덕' 박석영 감독.ⓒ데일리안 박항구 기자

엄마를 미워하지 않는 한희는 장선의 실제 성격과 맞물렸다.

"한희는 우울한 시간에 지고 싶지 않은 인물이에요. '슬픔이여 안녕'이죠. 인생을 미움과 분노로 채우고 싶지 않은 사람입니다. 쉽지 않은 일이지만, 장선 배우의 인격과 잘 어울렸죠."

결말 역시 뻔한 엔딩으로 마무리 짓지 않는다. 엄마와 딸은 극적으로 화해하지 않는다. 완벽한 해피엔딩도 아니다. 언덕에 올라가 미소를 지을 뿐이다.

"엄마는 더 이상 딸을 버린 것에 대해 미안해하지 않고, 딸은 밝게 살아야만 한다는 강박관념에서 벗어나게 돼요. 언덕에서 잠시 스쳐 지나가는 바람을 만난 것처럼 과거를 흘려보내죠. '엄마와 딸은 이래야 해'라는 고정 관념을 깨고 싶었어요."

택시기사 윤식(김준배 분)이 영순과 얽히면서 "사람은 다 그 나이대의 진실이 있다'는 대사는 김준배가 직접 던진 말이었다. 감독이 배우에게 "어렸을 때 했던 연기를 어떻게 생각하느냐"라고 물었을 때 배우가 "후회하지 않는다"는 답과 덧붙인 말이었단다.

"누구나 후회를 하잖아요. 바보 같은 모습을 대면하고, 새로운 날을 시작하고 싶은 마음이 담긴 말이라고 생각해요."

영화의 배경이 된 강원 태백은 한 때 탄광촌으로 호황을 누렸었다. 박 감독은 "일을 시작하는 곳이자, 모두가 떠나가는 곳"이라며 "인생에 대해 함부로 평가할 수 없는 사람들이 모인 곳"이라고 했다.

박 감독은 특히 배우들에게 고마움을 전했다. 그는 배우들에게 따로 디렉션 하지 않는다. 모든 배우가 장면을 만들어갔단다. 시나리오도 촬영 마지막 날 나온다.

"배우들이 극 속에 들어와서 새로운 이야기를 만들어가죠. 작업 과정이 하나의 여행이자 행복한 발견 같아요. 배우들은 영화 속 인물을 깊이 사랑하는 마음이 있어야 합니다. 저는 그런 배우들을 따라가고요."

차기작은 제주도를 소재로 한 이야기다. 사람의 손때가 묻어있지 않는 낯선 곳을 배경으로 한다. 굽이굽이 험난한 길을 걸어가는 박 감독은 "모르는 곳에 몸을 던지지 않으면 난 활용 가치가 없는 사람"이라며 "영화가 날 살렸다"고 웃었다.

"새로운 걸 안 하면 죽을 것 같아요. 동료들과 함께 하는 작업이니 즐겁죠. 아무도 건드리지 않은 곳에 관심이 있답니다. 그런 곳엔 마음의 상처가 숨어 있거든요."