스토킹 살해 사건, 가해자·피해자 관련 장소 ‘67%’ 집중

피해자 보호조치 대폭 강화 필요성 제기

영국 경찰, 피해자 보호 필요시 2년 이상 ‘보호명령’ 신청 가능

우리나라, 피해자 요청 있어야만 보호 조치 시행…잠정조치 최대 6개월 불과

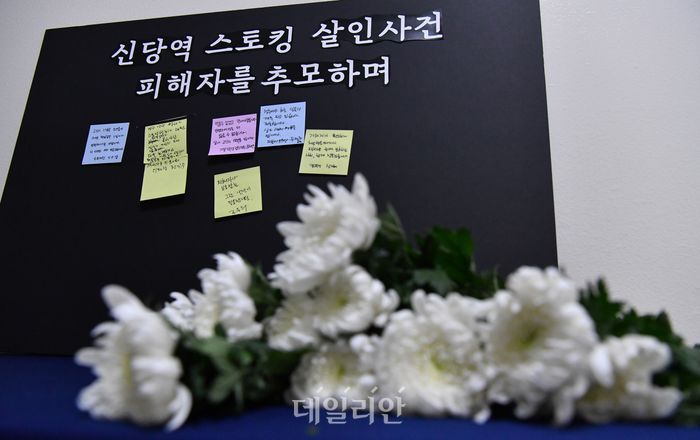

지난 16일 서울 여의도 국회 여성가족위원회 회의실 앞 복도에서 신당역 역무원 피살사건 피해자 추모 공간이 마련돼 있다. (공동취재사진) ⓒ데일리안 박항구 기자

지난 16일 서울 여의도 국회 여성가족위원회 회의실 앞 복도에서 신당역 역무원 피살사건 피해자 추모 공간이 마련돼 있다. (공동취재사진) ⓒ데일리안 박항구 기자

스토킹 살해 사건 10건 중 6명 이상은 계획 범죄이며, 스토킹을 하지 않은 살해 사건보다 세 배 이상 많은 것으로 나타났다.

19일 연합뉴스에 따르면 김성희 경찰대 교수와 이수정 경기대 범죄심리학과 교수가 최근 발표한 ‘친밀한 파트너 살인의 특성에 관한 연구:헤어진 파트너 대상 스토킹을 중심으로’ 논문에 이 같은 내용이 담겼다.

이번 연구는 친밀한 파트너 관계에서 발생한 살인(살인미수·예비 포함) 사건 중 2017~2019년 1심 법원에서 유죄를 선고받은 336건을 대상으로 진행됐으며, 이 중 살해 시도 전 스토킹이 선행된 사건 비율은 37.5%로 집계됐다.

스토킹이 선행된 것과 그렇지 않은 사건은 범행의 계획성, 범행 동기 등에서 차이를 보였다. 스토킹 살해 사건에서 범행을 계획한 비율(63.5%)은 비스토킹 살해 사건(21.4%)보다 높았다.

범행 동기를 보면 비스토킹 사건은 자기 열등감·정서불안(24.2%), 시기·질투·집착(22.2%) 등이 고르게 분포했으나, 스토킹 사건에선 시기·질투·집착(58.7%)이 가장 큰 비중을 차지했다.

살해 장소는 스토킹 사건에서 직장·거주지 등 피해자와 관련된 장소가 74.6%에 달한 반면, 비스토킹 사건은 66.7%가 가해자·피해자 모두 관련된 장소였다.

연구진은 “파트너와 헤어진 후 스토킹이 이어질 경우 살해 위험이 증가하는 것을 알 수 있다”며 “초기 대응 시 가해자 분리와 피해자 보호 조치의 병행 필요성을 확인할 수 있다”고 말했다.

일각에선 ‘신당역 역무원 피살 사건’을 계기로 스토킹 사건에서 가해자 접근금지 조치를 더 적극적으로 하는 한편, 스토킹 피해자 보호 조치를 대폭 강화해야 한다고 주장한다.

특히 영국 등 해외국가와 비교하면 우리나라의 스토킹 피해자 보호 조치가 미흡하다고 보고 있다. 영국의 경우 스토킹 피해자의 신변 보호에 방점을 둔 제도적 장치가 마련돼있다. 피해자 요청이 없어도 경찰이 스토킹 혐의점이 있고 추가 피해 우려가 있어 보호가 필요하다고 판단되면 최소 2년 이상의 ‘보호명령’을 법원에 신청할 수 있다.

가해자의 스토킹 혐의가 입증돼 법원으로부터 정식 보호명령이 인용되기 전이라도 피해자 보호를 위한 임시 보호명령을 신청할 수 있다. 임시 혹은 정식 보호명령을 위반하면 최대 5년의 징역형에 처해진다.

반면 우리나라의 경우 영국의 임시·정식 보호명령에 해당하는 긴급응급조치와 잠정조치가 있지만 적용 기간, 내용, 처벌 수위가 미흡하다. 긴급응급조치는 1개월, 잠정조치는 최대 6개월에 불과하고 긴급응급조치를 위반하더라도 처벌이 1000만원 이하 과태료로 매우 약하다.

피해자의 요청이 있어야만 보호 조치가 시행되는 부분도 차제에 보완해야 한다는 지적이 나온다. 실제 많은 스토킹 피해자들은 보복을 두려워해 적극적으로 보호 조치를 요청하지 않는 것으로 알려져있다.

피해자 보호조치의 실효성이 떨어진다는 비판도 많다. 스토킹 가해자가 피해자에 100m 이내 접근하는 것을 막고 전화·문자메시지·이메일 등 전자기기를 통한 연락을 금지한다는 게 보호조치의 전부다.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기