매년 열리는 서울국제도서전이 2년 연속 ‘역대급 흥행’을 경신했다. 지난해 15만명의 관객을 동원했던 서울국제도서전은, 올해 사전 예매 단계에서 이미 15만장의 티켓을 모두 판매하며 뜨거운 관심을 입증했다. 2030 독자들이 출판사의 굿즈를 구매하기 위해 개막 첫날 줄을 서는 모습까지 연출되며 ‘텍스트힙’(독서는 힙하다) 열풍을 실감케 했다.

해외의 출판사들이 국내 작품, 작가들에게 러브콜을 보내며 K-북의 ‘열린’ 가능성도 느끼게 했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상 이후 한국 작품을 향한 관심은 확대됐다는 공통적인 반응이 이어지며, 작가의 ‘사적인’ 이야기를 담은 에세이가 해외 독자들에게도 ‘통하는’ 모양새다. 윤이나 작가의 ‘라면: 지금 물 올리러 갑니다’, 김하나·황선우 작가의 ‘여자 둘이 살고있습니다’ 등 저자의 ‘사적인’ 이야기를 담은 에세이가 억대 선인세 계약을 통해 미국 시장에 진출한 바 있다.

ⓒ작가노조준비위

ⓒ작가노조준비위

천선란 작가 ‘천 개의 파랑’이 미국 워너브라더스와 6억 원대 영화화 판권 계약을 체결했고, 편혜영 작가의 ‘홀’은 ‘좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈’의 김지운 감독이 할리우드 제작진과 손잡고 영화화를 진행하는 등 스타 작가들은 더 적극적이고, 또 색다른 방식으로 가능성을 넓혀 나가고 있다.

이를 바탕으로 일각에서는 ‘출판계의 부흥’을 전망하지만, 한쪽에서는 ‘살려달라’는 목소리를 낸다. 2025년 출판계의 독특한 현상이다.

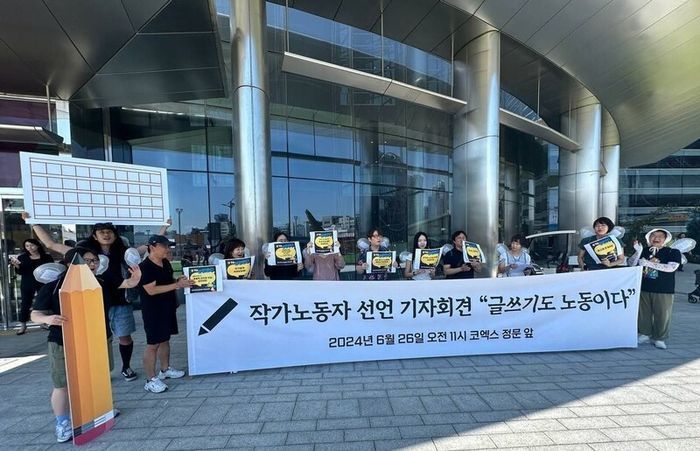

지난해 15만 관객을 동원하며 ‘역대급 흥행’이라는 평가를 받았던 2024 서울국제도서전 한 편에서는 작가들이 “우리도 노동자”라며 ‘최소한’의 보호 장치를 마련해 달라고 목소리를 냈다. 이 자리에서는 ‘생계’를 유지하는 것조차 힘든 작가들의 현실이 언급돼 출판 시장의 ‘반가운’ 사례가, ‘일부’에 그치고 있음을 실감케 했다.

이 자리에서 전혜진 작가는 “원고료를 제때 지급받지 못하거나, 떼이기도 한다”고 말했고, 웹소설을 쓰는 위래 작가는 “웹소설 작가 중 3분의 1은 정신과에 내원하고, 3분의 1은 척추질환이 있으며 3분의 1은 대사 관련 질병을 앓는다는 농담이 있을 정도”라고 지적했다.

텍스트힙 열풍의 주역인 작가들이 집필에 집중할 수 있는 환경을 마련하는 것은 필요한 일이다. ‘지극히 사적인 페미니즘’을 쓴 오빛나리 작가에 따르면 작가들의 선인세는 평균 200만원 수준이다. ‘억대 선인세’는 일부 작가들에게만 해당하는 이야기다.

물론 예상 판매치에 따라 선인세 수준이 정해지는 것은 사실이지만 그는 “한 작품을 출판하기까지 최소 몇 달에서 길게는 몇 년이 걸린다. 지면에 싣는 시 한 편, 단편소설 한 편도 작업 시간을 완전히 정량화할 수는 없지만, 한 가지 확실한 것은 선인세 평균 200만원, 예술인 연봉 평균 1000만원이라는 숫자는 한 사람이 자신의 업으로써 생계를 유지할 수 없음을 드러낸다”고 지적했다.

원고료 수준도 지나치게 낮다. 한국문화예술위원회는 매년 ‘원고료 평균 지급단가’를 발표 중이다. 총 38개의 문예지에서 수집한 데이터를 분석한다. 시, 동시, 시조, 동화, 소설, 비평, 에세이 등 총 7개 장르에 대한 평균 지급단가를 산출하는데 2025년 기준, 시는 편당 평균 8만 9212원, 소설은 한 매 당 1만 1820원, 에세이 11만 679원으로 산정됐다. 이는 2020년과 비슷한 수준. 물론 작가별로, 또 장르별로 격차가 있어 ‘평균’으로 작가들의 현실을 완벽하게 반영할 순 없지만, 다수의 작가들은 “일부 스타 작가를 제외하면, 많은 작가가 ‘작가의 가능성이 커졌다’는 분석에 동의할 수 없을 것 같다”고 말했다.

물론, 선인세는 해당 도서의 예상 판매 기록 등을 고려해 출판사와 작가가 논의하며, 원고료 또한 작가의 인지도 등에 따라 그 비용은 천차만별이다. 다만 10년 전에도 200만원 수준이었던 평균 선인세가 여전히 ‘제자리 걸음’인 것은 이해할 수 없다는 반응이다. 오 작가는 대다수의 작가가 4대 보험 등을 비롯한 사회안전망의 사각지대에 있다는 점을 언급하며 선인세는 작가들을 위한 단순한 복지가 아닌 ‘최소한의 안전망’이라고 강조했다.

출판 시장 전반이 어려움에 처했다는 호소도 이어진다. “대다수의 출판사 또한 ‘유지’조차 어려운 것이 현실”이라며 출판 업계 전반이 위기에 처했다며 어쩔 수 없는 일로 이 문제를 치부하기도 하는 것.

이에 근본적으로는 다양한 주체들이 함께 모여, ‘현실’을 정확하게 짚고 이를 바탕으로 대책을 마련하는 자세가 필요한 시점이다. 우선은 정확한 실태조사와 이를 관련인들에게 공유하는 노력을 통해 현실을 제대로 파악하는 것도 필요하다고 지적했다. 오 작가는 “어떻게, 얼마나 어렵기에 10년 이상 작가들의 원고료가 동결돼야 하는지, 그 부분에 대해선 현재 알 수가 없다”면서 이러한 현실을 제대로 파악하기 위한 실태조사와 통계가 필요하다고 짚었다. 이에 대해 “그 결과 속에 정부의 지원과 도움이 필요하다면 노동자-출판사-정부, 노사정 테이블을 만들어 그 공백을 함께 메워야 한다”고 말했다.

작가들의 영향력이 커지면서 생긴 ‘작가 에이전시’의 역할도 무시할 수는 없다. 김보영, 정보라, 듀나 등 장르 문학 작가들이 대거 모인 그린북 에이전시를 비롯해 작가 에이전시가 최근 몇 년 사이 늘어나기 시작하고, 이에 작가들도 체계적으로 관리받고 또 협상하면서 가능성이 커진 측면도 있다. 다만 오 작가는 “권익 보호에 도움이 될 수는 있다”라고 짚으면서도 “다만 프리랜서들에겐 에이전시와의 계약조차 ‘프리’하지 않을 수 있다”고 말했다. 그러면서 에이전시의 도움을 받을 만큼의 영향력을 가지지 못한 작가들까지 보호하는 환경이 마련되는 것이 건강한 생태계를 위해 필요한 일이라고 말했다.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기