7월말부터 연일 "한국은 정신차려라" 사설로 비난

전문가 "저자세로 나가면 큰일…자극발언은 자제해야"

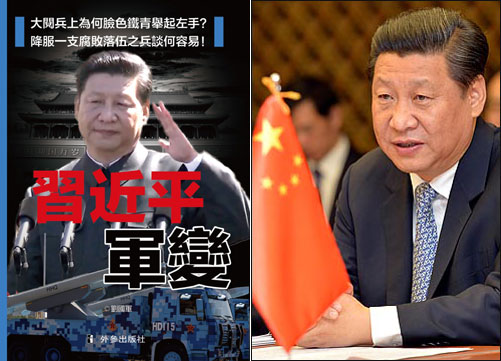

지난 2014년 국회를 예방한 시진핑 중국 국가주석이 정의화 당시 국회 의장과 각 정당 원내대표를 만난 자리에서 인사말을 하고 있다. 왼쪽 사진은 유국군이 쓴 '시진핑 군변' 책표지. ⓒ사진공동취재단

지난 2014년 국회를 예방한 시진핑 중국 국가주석이 정의화 당시 국회 의장과 각 정당 원내대표를 만난 자리에서 인사말을 하고 있다. 왼쪽 사진은 유국군이 쓴 '시진핑 군변' 책표지. ⓒ사진공동취재단

전문가 "인민일보, 시진핑과 당지도부 의중 그대로 표현하는 매체"

"그렇다고 저자세로 나가면 더 짓밟아…신중하되 중국 자극발언은 자제해야"

중국의 공산당 기관지 인민일보가 7월말부터 연이어 우리정부의 사드배치 결정에 대해 비판 사설을 싣는 것은 이례적인 일로 국교 단절이나 선전포고나 다름없는 위협 등 현재 중국 지도부의 의중을 그대로 드러낸 조치라는 분석이 제기됐다.

인민일보는 지난달 31일부터 지난 5일간 연이어 사설란에 우리 정부에 대한 비난 수위를 높이고 있다. 1980년대 이후 이례적인 행보라는 분석이다.

인민일보는 지난달 31일 '사드배치로 한반도 문제 해결은 더 어려워질 것이다'라는 내용을 시작으로 지난 1일과 2일에는 '한국은 정신 차리고 현실감을 가져라', '사드배치는 역내평화를 깨뜨린다'는 내용의 사설을 차례대로 올렸다.

특히 3일 '중국 안보이익은 훼손할 수 없다'는 사설을 통해서는 박근혜 대통령의 실명을 거론하며 "박근혜 대통령의 지지율이 급격히 하락하고 있다. 사드 배치의 진정한 의도는 동북아 안보 구도를 파괴하기 위한 것"이라면서 "사드 배치는 한국을 미국과 중·러 간 군사대치에 끌어들일 가능성이 높아 만약 충돌이 일어난다면 한국은 최초의 공격 목표가 될 것"이라고 선전포고와 다름없는 내용까지 실었다.

4일과 5일에는 각각 '한·미는 중·러의 엄중하 경고를 깊이 새겨라', '안보문제 언행이 경솔해서는 안 된다'는 내용의 한국 비판 사설을 실었다.

최근 인민일보가 연이어 한국 정부를 비난하고 있는 것에 대해 중국 전문가인 강효백 경희대 교수는 '데일리안'과 전화인터뷰에서 "인민일보는 중국 공산당, 시진핑의 의중을 그대로 표현하는 신문으로 그동안 선택하는 단어가 매우 점잖고 딱딱해 일반인들한테 외면받는 신문이었다"면서 "그런데 최근 '경박', '착각하지마라', '엄중한 경고를 깊이 새겨라'에 군사적 타격까지 표현하는 것을 보면 상황이 보통 심각한 것이 아니다"라고 말했다.

강 교수는 "시진핑은 마치 드라마의 한 대사처럼 '한국은 중국에 모욕감을 줬어'라는 의중을 그대로 표현하고 있는 모양"이라면서 "시진핑이 문관 경력이 주경력으로 사람들이 아는데 시진핑 당 중앙군사위 서기 비서출신과 군직을 겸임한 스펙이 있다. 군 출신으로서 시진핑을 평가해야 한다"고 지적했다.

실제 본보는 시진핑이 '푸젠성고포예비역사제1정위'라는 직책을 7년동안 역임했다고 보도한 바 있다.

중국 공산당 홈페이지에 따르면 시 주석이 가장 오래 맡았던 군 관련 직위였던 셈이다. 그동안 시 주석의 군 관련 경력은 현역으로서 1979년부터 1982년까지 당 중앙군사위원회 비서장의 비서를 맡았던 것이 가장 많이 알려져 있다. '고포예비역사단'에는 포병 전력뿐 아니라 미사일 전력까지 운용할 것이라는 관측이 제기되고 있다.

강 교수는 "중국이 강하게 나온다고 우리 정부가 물러서거나 저자세를 취해서는 안 된다. 과거 역사에서 알 수 있다시피 중국은 비굴한 자세를 보이는 자들을 완전히 밟아왔다"면서 "그렇다고 우리 정부가 '중국 정부는 한국의 경제제재를 생각하지도 않고 있다' 등의 자극적인 발언도 삼가야 할 것"이라고 조언했다.

그는 "인민일보는 시진핑, 공산당 지도부의 말을 그대로 옮기는 매체인데 현재 선전포고, 국교단절도 불사할 수준이다"라면서 "이런 상황에서 김장수 대사의 '중국 보복 생각지도 않고 있다'는 발언은 경솔했다. 우리 정부는 중국의 경제제재 등 모든 예상되는 최악의 수에 대비해야 한다"고 말했다.

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

0

0

기사 공유

목용재 기자 (morkka@dailian.co.kr)

기사 모아 보기 >

댓글

0

/ 150

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

0 개의 댓글 전체보기

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기