일본서 개봉

두 번째 장편작

"홍상수 감독 팬"

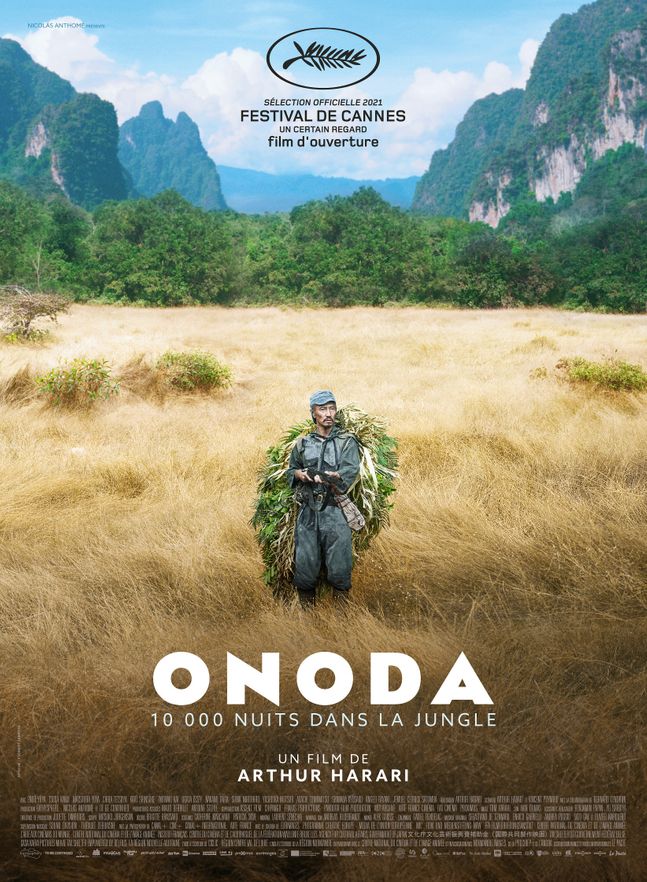

아서 하라리 감독은 데뷔작 '라 멩 쉬르 라 결'으로 2008 클레르몽페랑 국제 단편영화제 국내 경쟁 심사위원 특별언급되며 눈여겨볼 만한 신예로 세계에 등장했다. 이후 '인베인', '다크 다이아몬드'로 자신만의 연출세계를 구축한 그는 '오노다, 정글에서 보낸 10000일'로 제26회 부산국제영화제 플래시 포워드 부문에 초청됐다.

ⓒ

ⓒ

플래시 포워드는 독창적인 영화 세계를 선보인 비아시아권 신인 감독들의 첫 번째 혹은 두 번째 장편을 소개하는 부문으로 관객 투표를 통해 정해진다.

'오노다, 정글에서 보낸 10000일'은 1945년 종전 후, 무려 29년 동안 전쟁이 끝났다는 사실을 받아들이지 않다가 1974년에 투항한 일본 군인 오노다 히로에 대한 이야기다. 전쟁에 대한 비판이나 광신이라는 주제를 뛰어넘는 형이상학적 모험극이다. 일본에서는 오늘(8일) 개봉한다.

프랑스인이 태평양 전쟁을 겪은 일본 군인의 이야기를 한다는 건 쉽지 않고 색다른 도전이었다. 이 이야기의 출발은 아서 하라리 감독의 아버지의 농담 섞인 말 한마디부터다.

"처음에는 오노다 히로의 이야기에 대해 몰랐어요. 원하는 소재가 없어 헤매던 때, 아버지께서 편하게 '오노다 히로는 어때'라고 말씀하셨죠. 관련 자료를 읽어 본 후 흥미로워서 이걸 꼭 내가 만들어야겠단 생각이 들었어요. 아버지는 제가 오노다 히로에 대한 영화를 만들지는 꿈에도 모르셨을걸요."

그는 오노다 히로에 대한 책 한 권과 자신의 상상력을 동원해 시나리오를 완성했다. 오노다 히로가 발표한 자서전을 일부러 읽지 않았다. 실제 있었던 일이 기록된 책을 읽으면 스스로 픽션에 제한을 걸까 우려했다.

"프랑스인 두 명이 1970년도에 적어놓은 이야기를 토대로 만들었어요. 30년이란 세월을 다뤄야 하고, 이 세월을 어떻게 표현해야 할지 고민하느라 시간이 걸렸어요. 영화를 만든 후, 오노다 히로 자서전을 읽어봤는데 흥미로웠지만 새로운 정보는 없더라고요."

아서 하라리 감독은 전쟁에 전쟁은 배경일 뿐, 주인공 오노다에게 유일한 삶의 이유가 되어버린 섬으로 관객을 초대하며 죽음과 고독에 맞서 싸우는 경험을 공유하려 했다. 전쟁에 대한 시각이다 메시지를 전할 생각은 없다. 그럼에도 일본의 침략을 받아 암울한 시대를 지나야 했던 한국 관객들에게 이 영화를 소개하는 건 꽤나 조심스럽게 느껴질 수 있다.

"일본과 한국은 과거 전쟁으로 얽힌 역사가 있어 무의 상태가 아닌 상태에서 이 영화를 보게 되겠죠. 그런 점에서 한국 관객과 프랑스 관객이 받아들이는 느낌이 다를 것 같아요. 이런 것도 색다른 경험이라고 생각하고 있습니다."

그는 관객들이 제3자 입장에서 극이 흐를수록 오노다 히로에 이입할 수 있길 바랐다. 배우의 얼굴이나 눈의 클로즈업 장면이 유독 많은 것도 이런 이유다.

"오노다 히로는 죄책감, 후회, 충격, 그런 감정들을 가지고 있었을 겁니다. 하지만 그런 감정을 말로 하지 않기 때문에 캐릭터로 보여줘야 했어요. 사실 감독 입장에서 배우들에게 디렉션을 주거나 클로즈업해 촬영한다고 해도, 실제 무슨 생각 하는지 읽을 수가 없습니다. 그래서 영화를 찍을 때 외부의 관점으로 찍고, 이 과정을 통해 내면적인 것이 비치길 기대했어요. 읽기 어려운 배우들의 표정을 통해 관객들이 캐릭터와 연관성을 찾을 수도 있고요."

이 작품에는 잇세이 오가타, 나가노 타이가, 스와 노부히로 등이 캐스팅됐다. 오노다 히로에게 비밀 지령을 내리는 타니구치 소령 역의 잇세이 오가타, 오노다 히로를 세상 밖으로 나오게 한 여행객 나가노 타이가 외에는 모두 신인 배우다. 아서 하라리 감독은 라인업을 완성하기까지 오랜 시간이 걸렸다고 떠올렸다.

"캐스팅 팀이 도쿄에서 배우를 찾았어요. 도쿄에서 프랑스어 번역 일을 하고 있는 캐스팅 디렉터의 여자친구가 여러 배우들을 추천해 줬죠. 그래서 추천받은 작품들을 모두 찾아봤어요. 그런데 배우들마다 따로 소속사에 연락하고 소통하는 방법이 달라 정말 시간이 오래 걸렸어요. 나가노 타이가 같은 경우는 지금은 유명해졌지만 그때는 유명하지 않았어요. 자연스러운 연기력과 맑고 투명한 존재감이 마음에 들었죠."

문화와 언어가 다른 일본 배우들과 작업은 두려움에서 영화 안에서 하나가 되는 경험을 가져다줬다.

내 관점에서 자연스럽게 소통하고 싶었는데 역시나 처음에는 쉽지 않더라고요. 혹시 내가 말하는 것을 못 알아듣거나, 배우들이 느끼는 감정을 내가 제대로 파악하지 못할까 봐 두려웠어요. 통역해 주시는 분이 있어서 도움을 많이 받았어요. 이야기를 나누고 시간을 같이 보내니 일본인들만의 언어적인 느낌과 문화, 뉘앙스가 들어오기 시작했어요. 제가 배우들에게 1940년대 말투나 군인의 클리셰를 따르지 말고 자신의 목소리를 내줄 것을 강조했어요. 배경을 잊고 신 안에서 살아주길 원했거든요. 그런데 정말 제가 원하는 느낌으로 배우들이 연기를 해줄 때, 마치 나의 언어로 플레이 되는 것 같이 느껴졌어요."

아서 하라리 감독은 부산국제영화제와의 첫 인연으로 한국에 3일 동안 머문다. 평소 홍상수 감독의 팬이라는 그는, 영화 속에서만 보던 한국과 한 발자국 가까워진 느낌이다. 다음에 좋은 작품으로 한국에 다시 한번 방문할 수 있는 날이 오길 바라고 있다.