스콧 프랭크 감독, 시인과 시 통해 천재 주인공의 인생과 고독감 표현

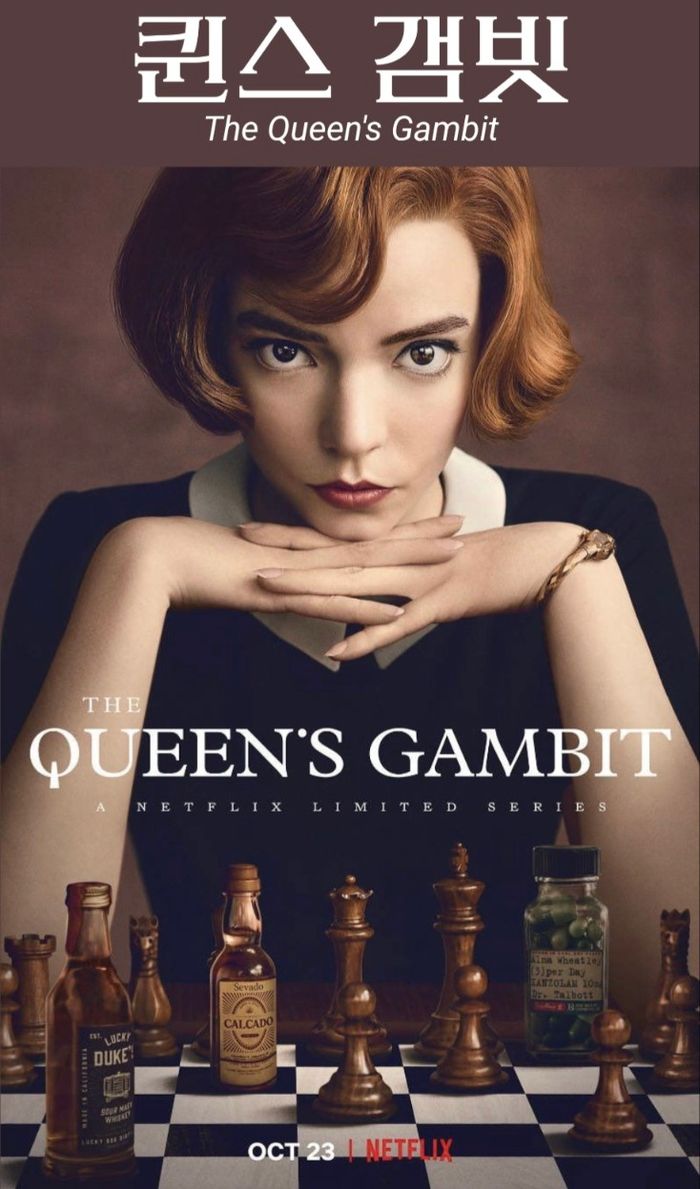

드라마 포스터ⓒ넷플릭스 제공

드라마 포스터ⓒ넷플릭스 제공

뒤늦게 만나서 더 기쁘고 반가울 때가 있습니다. 지난 2020년 넷플릭스 오리지널로 공개됐으나 최근에야 본 미국 드라마 '퀸스 갬빗'이 그랬습니다.

월터 테비스가 1983년에 내놓은 동명의 소설을 원작으로 한 7부작 드라마는 체스 천재 엘리자베스 하먼의 삶을 조망합니다. 1950~60년대를 배경으로 일곱 살에서 스무 살 갓 넘은 시기가 연대기적으로 그려지고, 그 이전의 삶은 회상 형식으로 등장합니다.

체스에 대해 몰라도 충분히 드라마를 즐길 수 있는 이유는 체스의 게임방식이나 대결 내용이 아니라 크나큰 불행에 닥친 소녀가 체스를 통해 세상에 다리를 내고 스스로 행복을 성취하는 과정에 초점을 맞추기 때문입니다.

그 극복의 과정이 체스 게임 이상으로 짜릿하고, 비단 체스 천재에 국한되지않고 인생 역경에 던져진 모든 이에게 해당할 수 있는 이야기여서 흥미진진 공감의 폭이 넓습니다.

엘리자베스 하먼을 연기한 배우 안야 테일러 조이의 호연은 형언할 말을 찾기 어려울 만큼 매력적이고 개성 넘치며 아름답습니다. 배우가 진정 그 인물이 된다는 것이 무엇인가를 우리 눈앞에 여실히보여주는 통에 '실화인가' 찾아보게 하는 힘을 내뿜습니다.

표정이며 의상, 손짓이며 눈짓, 어디 하나 흠잡을 데가 없기도 하지만. 안야 테일러 조이는 엘리자베스가 지닌 천재성과 그에 수반된 광기를 완벽히 구현해 작품에 '공기'로 채워 넣었습니다. 인물을 넘어 작품의 숨결, 압도적 분위기를 형성할 줄 아는 배우는 흔하지 않습니다.

물론 작품의 공기를 주연 배우 한 명이 모두 책임질 수는 없습니다. 동료 배우들과 제작진의 공도 큽니다. 특히나 각본과 연출을 맡은 공동 제작자 스콧 프랭크는 드라마 초반, 엘리자베스가 천재로서 선구자로서 여성으로서 겪어 나갈 역경과 외로움을 한 편의 영시로 암시합니다. 직접적이진 않지만, 엘리자베스라는 캐릭터의 바탕을 깔고 향후 주인공이 느끼게 될 고통과 외로움을 알려준 건데요.

엘리자베스는 일곱 살의 나이에 미혼모인 생모가 교통사고로 죽자 보육원에서 생활하게 됩니다. 먹고 자는 일부터 학습까지 한 곳에 이뤄지는데. 어느 날, 우리로 하면 국어시간에 남자 선생님이 감정을 실어 호소하듯 영시를 낭독합니다. 바로 영국 시인 스티브 스미스(1902~1971)의 시 'Not Waving But Drowning'(손 흔드는게 아니라 빠져 죽고 있었어)입니다.

Nobody heard him, the dead man,

But still he lay moaning:

I was much further out than you thought

And not waving but drowning.

Poor chap, he always loved larking

And now he's dead

It must have been too cold for him his heart gave way,

They said.

Oh, no no no, it was cold always

(Still the dead one lay moaning)

It was much too far out all my life

And not waving but drowning

아무도 죽은 이의 외침을 듣지 못했다

허나 그는 여전히 신음하고 있었다

너희 생각보다 난 더 멀리 나가 있었어

그리고 손 흔드는 게 아니라 빠져죽고 있었어

불쌍한 친구, 늘 장난을 좋아하더니

이제 죽고 말았군

너무 추웠나 봐, 심장이 마비된 걸 보니

하고 사람들은 말했다

오, 아니 아냐, 난 언제나 너무 추웠어

(아직도 죽은 이는 신음하고 있었다)

난 평생 너무 멀리 떨어져 나가 있었고

손 흔드는 게 아니라 빠져죽고 있었어.

스티브 스미스는 20세기 초반 태어난 영국 여성입니다. 이 시는 1957년 발간된 시집 Not Waving But Drowning'에 수록된 것으로, 스티브 스미스의 대표시로 불립니다.

한 사람이 바다에 빠져 죽어가는데, 사람들은 그가 손을 흔드는 거라고 생각합니다. 늘 장난이 심하더니 또 장난을 치다 이번엔 죽고야 말았다고 생각합니다. 평소보다 바다가 추워서 심장마비가 왔나 보다고 추측합니다.

하지만 진실은 다릅니다. 진실을 알려주는 이는 다름아닌 바다에 빠진 사람, 그것도 시의 1행 표현 그대로를 빌리면 '죽은 이'입니다. 바다에 빠져서 이미 죽은 이가 외칩니다. '나는 장난으로 손을 흔든 게 아니고 바다에 빠져 죽어가고 있었던 것이다. 추워서 죽은 게 아니다, 왜냐하면 나는 언제나 추웠다'. 죽은 이는 외치지만 아무도 그 외침을 듣지 못했고, 죽은 이는 지금도 들어주는 이 없는 신음을 하고 있습니다.

당신들의 생각보다 나는 너무 멀리 나가 있었다, 나는 평생 멀리 나가 있었다는 외침에서눈 '죽은 이'가 살아 생전 느낀 고독감이 읽힙니다. 사람들이 사는 땅에서 멀리, 그것도 너뮤 멀리 혼자 바다에 나가 있었고 그러다 빠져 죽어갔지만 사람들은 그저 장난인 줄 알았던 것이지요.

혼자 멀리 떨어져 살고, 혼자 죽어간 이는 다름 아닌 시인 자신일 겁니다. 스콧 프랭크 감독은 체스 천재 엘리자베스 하먼의 고독한 인생을 스티브 스미스 그리고 그의 시를 통해 얘기합니다.

우울하고 무거우면서도 유머와 재기 넘치는 시를 쓰는 스미스, 친모와 양모 엄마를 두 번 잃는 인생 불운 속에서도 천재적 재능으로 화려한 패션을 즐기는 공격적 체스 플레이어 하먼. 흔히 사람들 눈에는 스미스의 장난기, 하먼의 화려함이 먼저 보일 수 있지만 실은 성공할수록 깊이 빠져드는 바다에 홀로 떠있었는지 모르겠습니다. 남들처럼 땅에 발 붙여 살지 못 하고요.

산이 높으면 계곡이 깊듯, 남보다 홀로 앞서가면 외롭고 힘겹습니다. 내가 혹은 내가 가진 게 좀 부족하다고 느끼는 오늘이라면, 역으로 평범한 행복에 더 가까이 서 있을 수도 있습니다. 내 발이 땅에 닿아 있는지 확인해 보는 건 어떨까요.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기