<기획>원자력연구원 안정성 강한 소듐냉각고속로·초고온가스로 개발, 어디까지?

기후변화와 고유가 시대를 맞아 제3의 에너지원인 원자력의 효율성과 안전성 활용 연구가 전 세계적인 관심사로 떠오르고 있다.

이와 관련해 우리나라를 포함해 미국, 일본, 프랑스, 유럽 등 원자력 기술 주요국들이 참여해 발족시킨 국제협력협의체인 GIF(Generation Ⅳ International Forum)에서는 제4세대 원자력시스템의 공동개발을 위한 개발전략과 로드맵을 정했고, 6개 노형을 제4세대 원자력 시스템 개념 후보로 선정한 바 있다.

그 중 우리나라에서 진행하는 제4세대 원자력 시스템은 한국원자력연구원(원장 정연호)이 연구개발중인 소듐냉각고속로(SFR)와 초고온가스로(VHTR)다.

이른바 제4세대 원자력 시스템(Generation-Ⅳ nuclear energy system)은 지속성과 안정성, 경제성 향상 및 핵확산 저항성 강화 등의 기술목표를 만족시키는 혁신 개념으로, 주요 원자력 기술 강국들은 2030년대 상용화를 목표로 미래의 원자력 기술 확보 개발에 주력하고 있다.

소듐냉각고속로…방사성 독성 기존 1000분의 1, 고준위 폐기물 양 20분의 1로 줄어

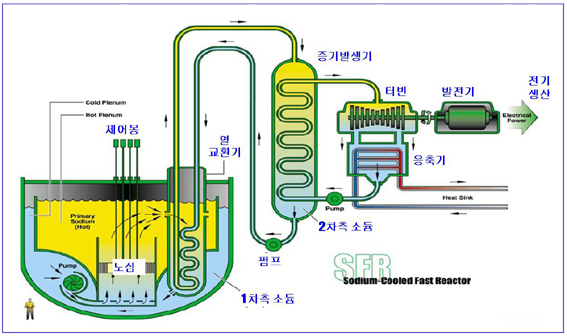

ⓒ한국원자력연구원. 소듐냉각고속로

ⓒ한국원자력연구원. 소듐냉각고속로

소듐냉각고속로(SFR; Sodium-cooled Fast Reactor)는 GIF가 선정한 4세대 원자력 시스템 6개 노형 중에서도 가장 실현 가능성이 높은 것으로 평가되는 원자로로, 열중성자를 이용하는 경수로와 달리 고속 중성자를 이용해서 핵분열을 일으키고 이 때 발생하는 열을 물이 아닌 액체금속인 소듐으로 전달해서 증기를 발생시키고 이 증기로 전기를 생산하는 꿈의 원자로로 알려져 있다.

또한 SFR은 핵연료가 원자로 안에서 연소되는 과정에서 생겨난 독성이 매우 높고 수명이 긴 핵종들을 반감기가 짧거나 안정된 핵종으로 변환시킴으로써 사용후 핵연료의 방사성 독성 감소 기간을 기존 원전의 1000분의 1로 줄이고 고준위 폐기물 양을 20분의 1로 줄일 수 있어, 사용후 핵연료 문제를 해결할 수 있다는 것이 가장 큰 장점으로 꼽히고 있다.

최근에는 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠가 설립한 미국의 에너지 벤처기업 테라파워(TerraPower) 사와 우리나라 한국원자력연구원이 소듐냉각고속로 개발을 공동 추진하는 방안을 논의해 화제를 뿌렸다.

이와 관련해 지난 4월 방한한 게이츠 테라파워 회장은 한국원자력연구원이 개발 중인 SFR 원형로(PGSFR; Prototype of Gen-Ⅳ SFR)와 테라파워가 개발 중인 진행파 원자로 원형로(TWR-P; Traveling Wave Reactor-Prototype)의 공동 개발을 통해 개발 기간과 비용을 줄이는 방안을 모색하기로 합의했고, 양측은 이를 위해 공동 개발의 기술적 측면과 사업적 측면을 집중 연구한 뒤 연내 최종 결론을 내리기로 했다.

그간 한국원자력연구원과 테라파워는 양측이 개발 중인 원자로의 핵연료 관련 기술 협력을 위해 지난해 6월 MOU를 체결한 바 있었으며, 이번 합의로 소규모로 진행돼온 공동연구 협력 프레임을 대폭 확대하는 방안을 모색하게 된 것.

한국원자력연구원은 현재 가동중인 가압경수로형 원전에서 발생한 사용후핵연료에 포함된 고독성 장수명 폐기물을 연소시키기 위해 150 MWe급 PGSFR을 오는 2028년까지 건설 완료하는 것을 목표로 연구개발을 수행해 왔으며, 테라파워는 한번 핵연료를 장전하면 5~15년 교체 없이 사용할 수 있는 600 MWe 규모의 TWR-P를 2022년까지 건설하는 것을 각각 목표로 하고 있다.

양측은 기술적 유사성이 매우 큰 만큼 공동 연구의 접점을 찾을 경우 시너지 효과가 클 것으로 예상하고 있다.

초고온가스로…고효율 전력 생산, 차세대 청정에너지 수소의 대량생산 및 다양한 산업분야 활용

소듐냉각고속로와 함께 개발 중인 초고온가스로(VHTR; Very High Temperature Reactor)는 헬륨을 냉각재로, 흑연을 감속재로 사용하는 원자로로, 섭씨 950에 달하는 높은 열원을 만들어서 고효율의 전력 생산은 물론 차세대 청정에너지 수소의 대량생산과 다양한 산업분야의 열 공급에 활용할 수 있게 설계된 신개념 원자로다.

VHTR은 사고 시에도 자연현상만으로 최고 수준의 피동안전성을 보장하는 등의 장점이 있어 제4세대 원자로에서 경제성과 안전성에서 가장 우수한 것으로 평가 받았다.

초고온가스로의 우수한 안전성의 핵심기술은 핵분열 생성물을 가두어 둘 수 있는 삼중 미세피복입자핵연료를 사용하는 것으로, TRISO(tri-isotropic coated fuel)로 칭하는 삼중미세피복입자연료는 아주 작은 알갱이를 개별적으로 포장한 구조로서 핵분열에서 발생하는 대부분의 방사성물질을 차단해 외부로 누설되는 양이 극히 적다.

또한 초고온가스로에서 공급되는 고온의 열원은 원자력의 응용범위를 넓힐 수 있으며 높은 에너지 변환 효율을 얻을 수 있어, 외부로 방출되는 열이 작으므로 필요한 냉각수양이 작아 내륙지방에 건설이 가능하므로 해일 등으로 인한 사고를 원천적으로 피할 수 있으며, 피복입자연료와 고유의 낮은 열출력밀도 때문에 내부구조물의 열전도와 원자로압력용기 자체의 복사열만으로도 핵연료붕괴열을 제거할 수 있는 고유 안전특성이 있다.

초고속가스로는 우리나라와 미국, 일본 등 9개국이 참여해 공동연구개발 목표를 설정하고 연구계획을 작성했으며, 각국은 독자적인 초고온가스로 개발계획을 수립하고 추진 중이다.

이와 관련해서도 지난 4월 원자력 이용 수소 생산 시스템 개발 위한 한-미 산업체 연합이 손을 잡고 ‘수소, 공정열, 전기 생산을 위한 VHTR 기술 개발 및 상업화 협력 협정’을 체결했다.

협정에는 고온가스로 기술 정보 교환 및 인허가 체계 구축과 대국민 수용성 증진 및 인프라 자산 지원과 공동 연구, 운영위원회 구성 및 협력 프로그램 기획 방안 협의 등을 위해 협력하기로 합의했다.

이에 참여한 양국 협의체 중 우리나라 원자력수소협의체에는 한국원자력연구원, 포스코, 두산중공업, GS칼텍스, GS건설, 현대건설, 현대자동차, 한국수력원자력, 한국전력기술, 한전원자력연료, 삼성물산, SK이노베이션, STX중공업 등 국내 13개 기관이 참여했고, 미국 차세대원전계획산업체연합 NIA에는 아레바, 다우케미컬, 웨스팅하우스, Advanced Research Center, 코노코필립스, 엔터지(Entergy), 그라프텍(Graftech), 메르센(Mersen), PTAC, SGL, SRS, Technology Insights, 도요 탄소(Toyo Tanso), Ultra Safe Nuclear 등 14개 기업이 함께하고 있다.

이는 수소 생산 외에도 고온의 열을 이용해서 산업 공정열 및 고온 증기 공급, 연료전지, 수소 환원 제철, 메탄올 생성, 가스터빈을 이용한 전기 생산 등 다양한 산업적 이용이 가능할 것으로 전망되면서 개발 단계에서부터 최종 이용자가 될 산업체의 참여가 적극적인 것.

우리나라는 2008년 12월 제255차 원자력위원회에서 국가 정책으로 확정한 ‘미래 원자력 시스템 개발 장기 추진계획’에서 2022년까지 초고온가스로를 이용한 원자력 수소 생산 시스템을 완성하고 2026년까지 실증로를 건설한다는 목표를 세운 바 있다.

원자력수소협의체(KNHA; Korea Nuclear Hydrogen Alliance)는 2009년 초고온가스로 개발 관련 기술협력과 정보 교환을 목적으로 발족한 산학협력체로, 한국원자력연구원과 12개 기업 등 국내 13개 기관이 참여하고 있으며, 이번 한-미 협정 체결을 통해 우리나라는 국내 원자력 수소 실증 사업 추진 계획을 가속화하고 미국 차세대원전계획 프로젝트에 국내 산업체의 참여 기회를 제고함으로써 초고온가스로 개발이 한 단계 진전되는 계기가 될 것으로 기대되고 있다.

이에 대해 한국원자력연구원 관계자는 “초고속가스로는 기존 화석연료가 담당하던 산업열을 대체하고 미래의 수소경제에 대량의 수소를 안전하게 공급할 수 있어 에너지문제와 온실가스문제를 동시에 해결할 수 있다”면서 “부존자원이 적고 국토가 좁은 우리나라에서 청정한 방법으로 대용량의 에너지를 안정적으로 값싸게 공급하는 방안”이라고 설명했다.

아울러 연구원 관계자는 “초고온가스로를 이용한 원자력에너지의 다양하고 폭넓은 활용은 미래의 에너지 안보와 지속성장에 큰 도움이 될 전망이며, 이로 인해 우리나라가 얻게 될 수혜는 세계의 어떤 나라보다도 클 것으로 예상된다”며 개발 필요성을 강조했다.

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

0

0

기사 공유

이소희 기자 (aswith@dailian.co.kr)

기사 모아 보기 >

관련기사

댓글

0

/ 150

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

0 개의 댓글 전체보기

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기