<최진연의 우리 터, 우리 혼>백제의 최후를 지켜온 ‘석성산성’

성곽은 군사적인 방어시설을 말한다. 우리나라는 위만조선 말에 성이 있었다는 기록과 마한·진한·변진에도 성곽이 있었음을 알 수 있다. 역사적으로 잦은 외적의 침입으로 자연히 성곽을 많이 쌓게 됐는데 영토 확장시기인 고구려·백제·신라시대 때 가장 많은 성곽을 축성했다. 즉 세계에서 가장 많은 성곽을 보유하고 있는 나라다.

전국적인 조사가 이루어진 적이 없기 때문에 정확한 숫자는 알 길 없으나, 남한에만 줄잡이 2천개가 넘는 것으로 추정된다. 북한과 만주지역까지 합하면 얼마가 될지 헤아리지 못한다. 이 숫자는 전국 문화유적 중 으뜸을 차지한다.

성벽 형태가 잘 보존된 서쪽벽ⓒ최진연 기자

성벽 형태가 잘 보존된 서쪽벽ⓒ최진연 기자

삼국 중에서도 산성을 가장 많이 쌓은 국가는 백제다. 한강유역 위례성 시대에는 말갈과 고구려의 침입에 대비해 축성을 했고, 공주 웅진성 시기는 고구려와 신라를 막기위해 성을 쌓았다. 그 후 부여 사비성 때는 도성제도가 확립돼 왕궁을 둘러싼 부소산 능선을 따라 토성을 쌓고 외곽으로 반달형태의 나성도 쌓았다. 나성 안에는 5부·5항의 행정구역을 정해 1만여 호가 살았다고 한다.

사비성 외곽에는 북쪽으로 증산성, 동쪽은 청마산성, 남쪽에는 석선산성을 축성했으며, 그 바깥으로 다시 성흥산성, 노성산성 등 크고 작은 산성들이 2중 3중으로 방어선을 구축했다.

산산 고을고을에 쌓아 올린 성곽 중에 석성산성이 있다. 당나라와 신라연합군이 금강을 타고 올라와 사비성을 공격할 때를 대비해 쌓은 것이 석성산성이다. 이 산성 능선 끝에는 금강변이 한눈에 조망되는 지점에 파진산(200m)이 있다. 백제군이 이곳에 주둔한 당나라 군사들과 치열한 전투를 벌였다 해 그렇게 지명까지 붙었다고 한다.

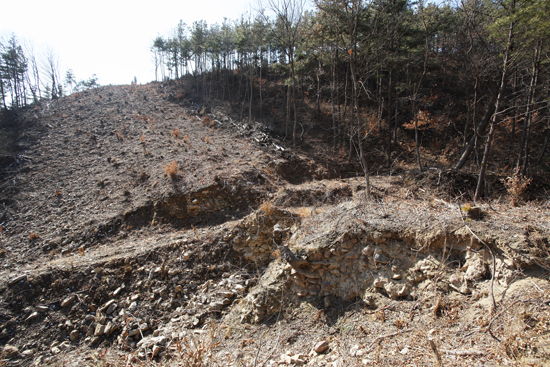

허물어진 남쪽 성벽ⓒ최진연 기자

허물어진 남쪽 성벽ⓒ최진연 기자

660년 나당 연합군의 공격으로 사비성이 함락되면서 백제는 멸망하게 된다. 백제 멸망 후 석성산성에는 빼앗긴 영토를 되찾기 위해 또다시 백제의 민초들이 모였다. 하지만 막강한 연합군 군사력에 석림은 허물어지고 민초들도 살육의 아수라장이 되고 말았다.

석성산성은 역사적 자취를 인정받아 일찍이 국가사적 89호로 지정됐다. 하지만 지금까지도 이름도 없는 산성으로만 남았다. 성벽은 대부분 멸실돼 돌무더기만 널브러져 사적지로서 체면이 땅바닥에서 맴돌고 있다. 높지 않는 산성에 올라서자 남쪽으로 흐르는 금강의 물결은 백제시대의 그것과 다를 바 없었다.

산성은 석성면 소재지 뒤쪽 파진산 능선에 있는데, 외성과 내성으로 쌓았다. 외성은 산 정상과 2개의 작은 계곡을 타고 넘는 포곡식 산성으로 막돌로 쌓았다. 둘레는 1.6km정도이며, 성벽의 폭은 어림잡아 약 5m, 높이는 4m 정도로 추정된다. 성벽 바깥은 돌로 쌓았으며, 안쪽은 흙으로 채웠다. 성문은 동서쪽에 흔적만 남아있는데 규모를 볼 때 동문이 정문으로 보인다. 성문 밖으로는 수구문의 흔적이 남아있다. 수구 오른쪽은 성벽형태가 비교적 잘 남아 있다. 남서쪽은 경사가 급해 일부구간은 돌과 흙을 혼합해 쌓았다.

가징 낮은 계곡에 서문지가 있다ⓒ최진연 기자

가징 낮은 계곡에 서문지가 있다ⓒ최진연 기자

내성은 정상부를 중심으로 약 600m 남짓하다. 성벽은 반 정도 다듬어 쌓았는데 역시 바깥만 돌로 올리고 안쪽은 흙으로 채웠다. 높이도 4m 정도이며 성문은 외성문지와 통하도록 만들었다. 내 성안에는 토기, 기와 조각들이 널려있어 건물터로 추정되며, 우물터 하나가 남아 있다.

삼국시대 성곽은 대부분 험준한 산 중턱이나 정상에 쌓여 있어 접근에 어려움이 많다. 고려후기부터 조선시대 성곽들은 평지나 바닷가에 주로 축성돼 있어 마음만 먹으면 아무 때나 갈 수 있는 위치에 있다. 특히 요즘 유행하는 힐링과 사색, 인문학까지 마음껏 누릴 수 있는 역사산행 코스로 그만이다.

정상부에는 내성이 쌓여 있다ⓒ최진연 기자

정상부에는 내성이 쌓여 있다ⓒ최진연 기자

허물어진 성벽에는 구국일념으로 스러져간 민초들의 넋이 말없이 울고 있다. 민초들은 자신의 등을 밟아 줄 사람을 기다리고 있다. 석성산성 답사는 신록이 무성해지기전 4월까지 제대로 볼 수 있다.

석성산성 가는 길은 부여군 석성면소재지에서 강경방향 799번 지방도를 따라 4km 정도가면 우측에 안내판이 있다. 산성 아래까지 자동차가 다닐 수 있는 임도가 개설돼 있어 10분이면 족하다.

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

0

0

기사 공유

최진연 기자 (cnnphoto@naver.com)

기사 모아 보기 >

관련기사

댓글

0

/ 150

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

0 개의 댓글 전체보기

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기