21일 광화문서 ‘넷플릭스 인사이트’ 개최

넷플릭스 설문…韓 문화 긍정 61%·韓 문화 매력도 60%

높은 제작비·망 사용료 부담 외면으로 미디어 산업 왜곡 지적도

넷플릭스는 21일 광화문 필원에서 ‘넷플릭스 인사이트’를 열고 대한민국 국가 브랜드 향상에 기여하는 ‘넷플릭스 효과(The Netflix Effect)’에 대해 설명했다. ⓒ넷플릭스

넷플릭스는 21일 광화문 필원에서 ‘넷플릭스 인사이트’를 열고 대한민국 국가 브랜드 향상에 기여하는 ‘넷플릭스 효과(The Netflix Effect)’에 대해 설명했다. ⓒ넷플릭스

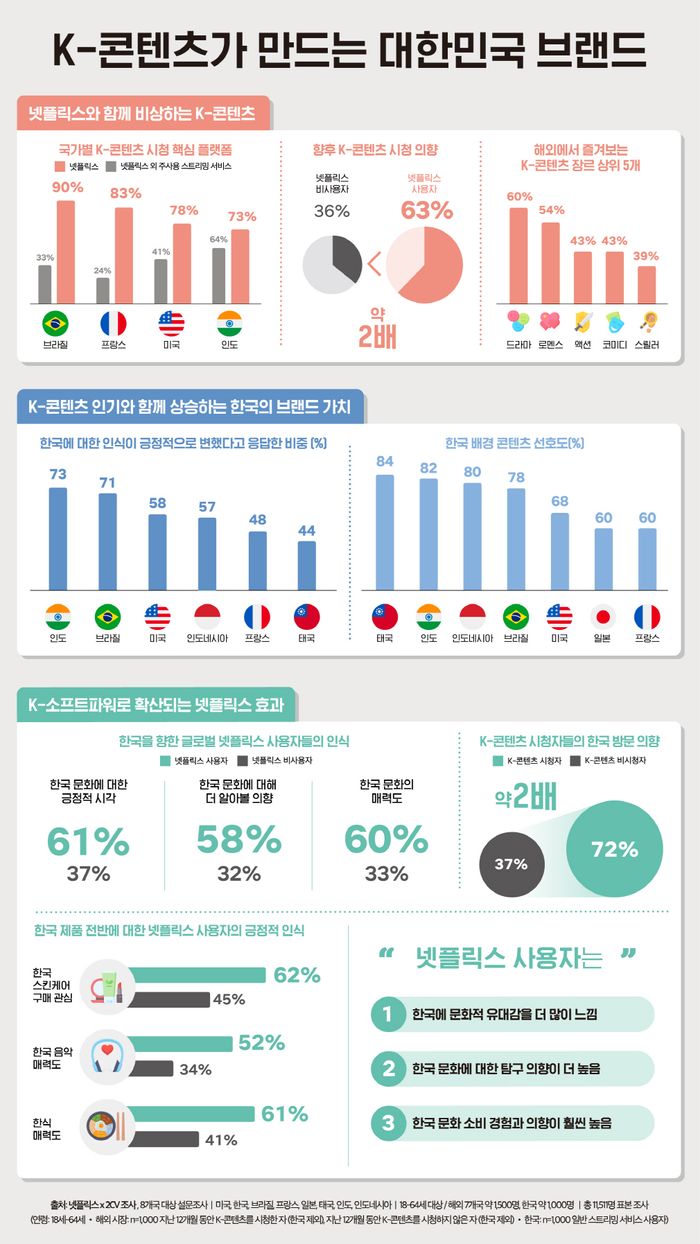

넷플릭스가 자사 플랫폼이 K-콘텐츠 확산의 주역이라고 자평했다. 글로벌 시청자들이 넷플릭스로 한국 문화를 접하면서 K-콘텐츠에 대한 호감이 높아지고 있다는 것이다. 이는 한국 문화 브랜드 가치 상승과 경제 성장에도 영향을 미치고 있다고 강조했다.

그러나 넷플릭스의 지배력 확대가 국내 OTT(온라인동영상서비스) 생태계의 경쟁 균형을 무너뜨리고 있다는 지적도 나온다. 넷플릭스의 높은 제작비는 국내 OTT의 독립적 생존을 위협하고, 결과적으로 콘텐츠 종속을 초래할 수 있다는 지적이다. 또한 막대한 트래픽을 유발하면서도 망사용료 부담은 외면해 미디어 산업 불균형을 심화시킨다는 비판도 제기된다.

넷플릭스는 21일 광화문 필원에서 ‘넷플릭스 인사이트’를 열고 대한민국 국가 브랜드 향상에 기여한다는 ‘넷플릭스 효과(The Netflix Effect)’에 대해 설명했다.

이 자리에 참석한 이성민 방송통신대학교 미디어영상학과 교수는 "그간 한국에서는 한국에서만 소비될 수 있는 규모의 콘텐츠가 만들어졌다. 한국 시장 한계 때문에 창작자들이 가진 잠재력을 보여주지 못한 작품들이 있었는데 (넷플릭스를 통해) 글로벌 시장을 타깃으로 새롭게 선보이게 되면서 성장의 기회를 얻었다"고 말했다.

이어 "한국 콘텐츠의 스케일업, 레벨업은 OTT가 만들어낸 결과"라고 강조했다.

강동한 넷플릭스 한국 콘텐츠 부문 VP(부사장)는 "(OTT를 통해) 이제 모두가 같은 시기에 같은 작품을 보면서 같은 공감을 할 수가 있다. 언제 어디서나 내가 편한 시간에 원하는대로 (시청할 수 있도록) 넷플릭스는 많은 언어로 마케팅을 하고 제품을 서비스하고 있다"고 설명했다.

실제 넷플릭스는 전 세계 190개 국가에 한국 콘텐츠를 수출하며 다양한 현지화 인프라를 지원하고 있다. 최대 30개 이상 언어를 지원하며 한국 콘텐츠의 시차 없는 흥행 기반을 향한 투자도 지속하고 있다.

성우도 원작의 목소리에 최대한 가깝고 화면의 비주얼과 알맞은 목소리를 중점으로 각국의 더빙 스튜디오에서 개별적으로 캐스팅하는 등 모든 시청자들이 동일한 콘텐츠를 시청할 때 같은 경험을 즐길 수 있도록 원작을 최대한 보존하며 더빙을 진행한다.

ⓒ넷플릭스

ⓒ넷플릭스

각국의 언어적 배경을 고려한 번역에도 노력을 기울이고 있다. '폭싹 속았수다'는 제주 방언으로 ‘정말 수고했다’는 뜻으로, 영어판에서는 ‘인생이 당신에게 귤을 건넬 때(When Life Gives You Tangerines)’, 태국판에서는 ‘귤이 달지 않은 날에도 웃자’, 대만판에서는 ‘고진감래(苦盡柑來·쓴 것이 다하면 단 것이 온다)’로 번역했다.

이같은 넷플릭스의 K-콘텐츠 제작·유통 노력은 국가 호감도와 문화적 연대감 형성에 긍정적인 영향을 미치고 있다는 주장이다.

넷플릭스와 설문조사기관 2CV이 실시한 설문 조사에 따르면 해외 7개국(미국, 브라질, 프랑스, 일본, 태국, 인도, 인도네시아) 모두에서 한국 배경 콘텐츠를 선호한다고 답한 사람의 비율은 60%를 넘었다. K-콘텐츠 시청자의 한국 방문 의향은 72%로 비시청자 37%의 2배 수준이었다.

이성민 교수는 "'폭삭 속았수다'를 보면 리액션 영상들이 많다. 해외 사람들이 한국인과 같은 감정이나 한국 문화의 어떤 요소들을 느끼는 것을 우리가 찾아볼 수 있다. 좀 더 우호적인 감정적 연대감이 생기는 것을 만들어내기에 전세계 사람들이 한국 문화에 좀 더 쉽고, 가깝게 다가올 수 있다"고 말했다.

강 VP는 "넷플릭스가 파트너사와 하는 모든 작품들에는 대한민국 PPL(간접광고)이 들어가 있다. 대사, 감성, 음식, 노래 이런 모든 것들이 전 세계로 끊임없이 수출되고 있는 것"이라며 "한국의 요소를 자연스럽게 보여주면서 한국의 이해도, 인지도가 올라가는 것을 고맙게 느끼고 있다"고 설명했다.

넷플릭스가 K-콘텐츠 글로벌 확장, 콘텐츠 제작 다양성 확보 측면에서 순기능을 하고 있지만, 커진 지배력이 국내 미디어 산업의 불균형을 초래할 수 있다는 우려도 나온다.

OTT발 제작비 상승이 대표적이다. 넷플릭스를 비롯한 주요 OTT들이 프리미엄 오리지널 콘텐츠 경쟁에 나서면서, 콘텐츠 제작 단가가 전반적으로 상승했다.

이와 관련해 강 VP는 "콘텐츠를 만드는 데 제작비가 올라가는 게 정말 나쁜 것인가. 콘텐츠 제작비는 만드는 분들이 창작력과 스킬 보상으로 가져가는 것이다. 그런 의미에서 봤을 때 제작비 상승은 무조건 나쁜 것이 아니다"라고 밝혔다.

이어 "프리미엄 콘텐츠 기대를 충족시키기 위해서는 필수 불가결로 투자가 들어가야 하는 부분이 있다"고 덧붙였다.

ⓒ한국소통학회

ⓒ한국소통학회

이성민 교수는 "제네시스로 인해 한국 자동차 가격이 상승했다고 해서 한국 자동차 산업이 위기라고 말하지 않는다"면서 "중국 한류 당시, 회사들은 새로운 작품을 발굴하고 대형이 아닌 작은 작품을 만들고, 그것을 유통할 다른 경로를 찾는 식으로 시장 적응 과정을 거쳤다. 저는 지금 시장이 적응 과정을 겪고 있다고 본다"고 말했다.

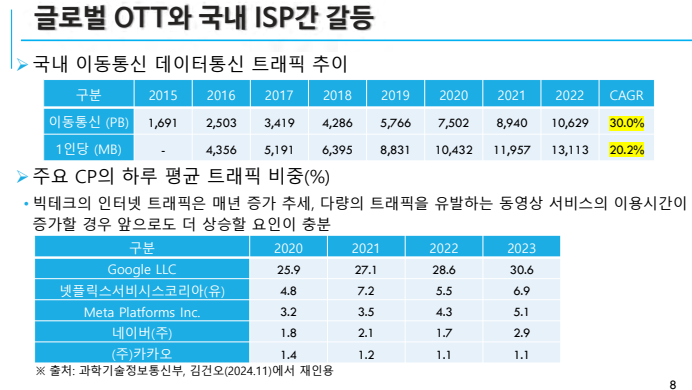

트래픽 폭증에 따른 국내 망 사용료 부담도 해결할 과제로 떠오른다. 한국의 3대 ISP(SK브로드밴드·KT·LG유플러스)는인터넷 망 품질 유지 및 향상을 위해서는 유튜브, 넷플릭스 운영 주체인 구글, 넷플릭스가 망 사용료를 내야 한다고 말한다. 국내 유입 트래픽이 늘어나면 국제 회선료, 전용선 추가 등 별도 비용이 발생한다는 이유다.

그러나 넷플릭스 등 외국 글로벌 콘텐츠 제공업자(CP)는 망 이용대가 지불이 망 중립성에 위배돼 인터넷 생태계의 효율성을 저하시킨다고 주장한다. 망중립성은 ISP가 모든 데이터를 동등하게 취급하고, 차별 없이 전송해야 한다는 개념이다.

망 사용료 갈등이 심화되면서 SK브로드밴드와 넷플릭스는 2020년 소송전까지 치렀다. 당시 SK브로드밴드는 '망 사용료를 내야 한다'고 주장했고 넷플릭스는 '망 중립성'을 근거로 맞섰다. 결국 2023년 인터넷(IP)TV 콘텐츠 제휴 방식으로 양사 갈등이 봉합되기는 했지만, 업계 전반의 합의로는 확대되지 않았다.

빅테크의 인터넷 트래픽은 매년 증가 추세로 다량의 트래픽을 유발하는 동영상 서비스의 이용시간은 앞으로 더 늘어날 전망이다. 과학기술정보통신부에 따르면 2023년 하루 평균 트래픽 비중은 구글 30.6%, 넷플릭스 6.9%, 메타 5.1%, 네이버 2.9%, 카카오 1.1%다.

콘텐츠 소비는 급증하는 반면, 네트워크 비용 책임을 둘러싼 논쟁은 여전히 평행선을 달리고 있어 업계 전반의 합의가 시급하다는 지적이 나온다.