군대야 대학이야...'신입생 잔혹사' 올해도 또?

'폭력에 물든 상아탑' 군기잡기 문화 "교수부터 나서야"

3월 마다 반복된 뉴스의 제목이다. 학교 이름만 바뀌었을 뿐 대학가에서 발생한 비슷한 유형의 폭력사건 기사는 매년 사회면을 달궜다. 학기 초에 ‘신입생 길들이기’라는 명목으로 구타와 가혹행위 등 시대착오적 폭력문화는 어제오늘의 일이 아니라는 지적이다. ‘신입생 잔혹사’는 고질적인 문제로 대형사건이 터질 때마다 반성의 목소리를 높였으나 그때뿐이었다.

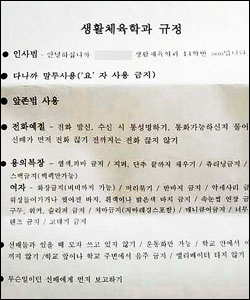

특히 올해는 새 학기를 시작하기 전부터 경종이 울렸다. “체육복, 모자, 슬리퍼, 이어폰 금지, 선배가 보이면 뛰어가서 앞에가 인사하기, 동기 끼리 존댓말 금지….” 한 대학교 체육학과 학생들이 신입생에 요구한 행동양식이 논란이 되면서 “이번에는 확실하게 잘못된 문화를 근절해야 한다”는 목소리가 높다.

지난해에는 부산 모 대학교에서 신입생의 기강을 잡는다는 이유로 속칭 ‘원산폭격’ 등 가혹행위를 한 선배들이 입건됐고, 같은해 서울 모 대학교 신입생 환영회에서도 새내기들에게 욕설과 함께 주먹을 휘두른 학생들이 학교로부터 무기정학 등 중징계를 받기도 했다. 지난 2011년에는 수도권 모 대학교 체육학과 신입생이 선배의 무차별 폭행으로 사망하는 사고도 발생했다.

체육, 의대, 공대, 연극영화과 등 전공의 특성상 단체생활을 요구하거나 위계질서가 강한 학과의 경우 “폭력과 군기잡기가 만연한 문화”라는 지적도 있다. 일부 학교의 경우, 3월이면 신입생들이 새벽부터 교정에 모여 ‘예절교육’을 받는 것이 연례행사가 됐다.

'침묵의 카르텔' 군대 선후임병도 뒤집어 "병장이 주전자 나른다"

지성의 전당인 상아탑이 폭력의 고리를 끊지 못하는 이유는 무엇일까. 우선 ‘침묵의 카르텔’이 좀처럼 깨지지 않는 내부구조가 문제의 핵심이라는 지적이다.

특히 신입생 등 ‘피해자’들이 폭행을 당하고도 적극적으로 이를 알리지 않는다는 것. 전공이 졸업 이후 진로까지 밀접하게 연계된 학과의 경우 더욱 심각하다. “군대에서 후임병으로 만나도 ‘선배님’으로 부른다”고 할 정도다.

체육특기생으로 서울 사립대학을 졸업한 김 모씨는 기자와 만나 “우리는 군에 가면 상무부대에서 (선후배들을) 다 만나게 되는데, (군대) 계급은 무시된다”며 “고참이 후배이면, 간부들이 있을 때만 선임병으로 대우해 준다. 병장이 막내인데 주전자를 나르고, 일병은 앉아서 쉰다”고 말했다.

김 씨는 “선후배로 맺은 인연이 학교를 졸업하고도 평생을 가기 때문에 군대라고 해도 어쩔 수 없는 것”이라며 “이게 전통인데 어떻게 갑자기 바뀔 수 있나. 지금 후배들도 똑같이 하고 있을 것”이라고 했다.

3수 끝에 입학한 서울 모 대학교 체육학부에서 고교 후배를 ‘과선배’로 만난 한 학생은 ‘정신적 스트레스’를 못 이기고 바로 군입대를 결정했다. 그는 “나이도 다른 동기들 보다 많은데, 일부러 흐트러트린 배구공을 주워오라는 등 자존심 상하는 일을 많이 시켰다”며 “그만둘까도 생각했다가 입대 후 복학하기로 했다”고 말했다.

"선배들의 폭력 못 이겨 학교 그만두고 다른 일로 전향"

선배들이 휘두르는 폭력을 못 이기고 학교를 그만둔 사례도 적지 않았다.

서울에서 중소규모 이벤트회사를 운영 중인 김 모씨는 “99학번으로 000대학 연영과를 다녔는데, 선배가 실습에서 동작이 틀렸다고 동기들 전원을 집합시켜 ‘빠따’를 쳤다”며 “여자동기들도 똑같이 맞았는데, 너무 심한 것 같아서 ‘너무한 거 아니냐’고 대든 뒤 학교를 그만뒀다”고 말했다.

김 씨는 “선배에게 한번 대든 뒤로는 사람취급을 아예 안 해줬다. 나와 함께 다니던 동기들도 어쩔 수없이 나를 피해야했다”며 “내가 그만두고 학교를 그만둔 다른 친구들도 몇 명 더 있었다”고 했다.

특히 ‘선배’들은 군기잡기 문화를 단합이나 소속감 등 명목으로 정당화시키다보니 죄책감에서도 자유로웠다. ‘오래된 전통이다’, ‘군기문화가 당연하다’, ‘크게 문제될 것이 없다’는 인식도 뿌리 깊었다.

수도권 소재 대학교 사회체육학과를 졸업한 임 모씨는 “내가 98학번인데, 신입생 때는 97학번 그림자도 못 밟았다. 선배들에게 맞지 않은 날이 단 하루도 없었다”며 “그때는 그것이 잘못된 것인 줄도 몰랐다. 동기들끼리 만나면 선배들 욕하기도 했지만, 그게 우리에겐 소속감이나 연대감 같은 것을 키워줬다”고 말했다.

임 씨는 “졸업한 지 10년이 지났지만, 사회 어느 곳에서 선후배를 만나도 깍듯이 하고, 서로 챙겨준다”며 “신입생 시절에 얻어맞던 이야기는 이제 안주거리 정도”라고 했다.

"대학교수도 '방관'…문제 학교에 엄중 경고 등 교육부 행적절차 필요"

이 때문에 신학기가 되면 또다시 ‘군기 잡기’를 구실로 학원 폭력이 난무할 것이라는 우려가 크다. 시선은 ‘모르고 때리는’학생 보다 ‘알고도 못 막는’ 어른들을 향했다.

익명을 요구한 서울 사립대 연극영화과 교수는 28일 기자와 전화통화에서 “학과의 특성상 단체생활을 하는 경우 엄격한 규율이 필요한 것은 맞지만, 폭력은 사라져야할 예체능계 교육의 문화”라며 “교수와 조교, 선배로 이어지는 강한 수직관계가 군대식으로 표출되지 않으려면 교수들부터 인식을 바꿔야 한다”고 말했다.

특히 그는 ‘때려서 가르친다’는 해당 학과 교수의 인식이 학생으로 내려가면 ‘선후배 간 폭력’으로 연결된다고 지적했다.

정희준 동아대 스포츠과학대학 교수도 이날 SBS라디오에 출연, “(교수들이) 군기잡기 문화를 용인하고 있고, 일부 교수들은 즐기고 있다”며 “그 분들도 공범이고, 이런 문화를 즐긴다는 측면에서 분명히 가해자”라고 꼬집었다.

정 교수는 향후 대책에 대해 “무엇보다 교육부가 관심을 가져야 한다”며 “교육부가 이런 문제가 발생하지 않도록 각 대학에 엄하게 요구하는 행정적 절차가 필요하다”고 밝혔다.

정 교수는 이어 “이런 문제가 생겼을 때 사법당국이나 교육부 등에서 나섰다는 이야기를 들어본 적이 없다. 학교 안에서 문제가 되면 쉬쉬하는 가운데 넘어가려는 것이 문제가 근절되지 않는 이유”라며 “우선 학교가 적극적으로 노력을 하고, 문제되는 대학생에 대해서는 적절하게 처벌해야 할 상황”이라고 말했다.

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

서울의 한 사립대 체육학과에서 반바지나 치마 착용, 화장을 금지하고 '다나까 말투'를 사용하도록 하는 등의 내용이 담긴 신입생 생활규정 문서를 배포해 논란이 일고 있다.ⓒ연합뉴스

서울의 한 사립대 체육학과에서 반바지나 치마 착용, 화장을 금지하고 '다나까 말투'를 사용하도록 하는 등의 내용이 담긴 신입생 생활규정 문서를 배포해 논란이 일고 있다.ⓒ연합뉴스