피케티 씨, 문제는 불평등이 아니라 빈곤이라고!

<자유경제스쿨>선동가 피케티가 경제불황의 구세주가 될 수 없는 이유

그러나 ‘자유주의 지식인’이 선동가가 되기는 어려워 보인다. 반자유주의에 비해 자유주의에는 피를 끓게 하는 선동적인 요소가 약하기 때문이다. 선동가 지식인은 자유주의 진영이 아니라 반자유주의 진영에서 많이 나온다.

우리는 또 한 사람의 선동가를 맞이하였다. 그 동안 불평등 연구자로 학문적 업적을 쌓은 프랑스의 젊은 정치경제학자 피케티가 작년에 '21세기 자본'을 출간하면서, 록스타 경제학자로 부상하였다. 자신의 고향 프랑스에서는 별로 인기를 누리지 못했지만, 이 책이 영어로 번역되면서 일약 스타가 되었다. “노벨 경제학상을 주어야 한다”는 격찬이 노벨 경제학상을 받은 경제학자의 입에서 나오고, 일부 언론은 “교황보다 만나기가 더 어려운 사람”이라고 떠벌렸다.

그의 선동성은 책 제목에도 잘 나타나 있다. 책 제목에 ‘자본’을 넣음으로써 암암리에 마르크스를 암시하고 있다. 마르크스의 ‘자본론’이 19세기의 불평등을 진단하고 해결책을 제시했다면, 자신은 21세기의 불평등을 진단하고 해결책을 제시하겠다는 것이다. 그럼에도 불구하고 자신은 마르크스주의자가 아니라고 주장한다. 마르크스의 '자본'은 아예 읽지도 않았고, 그의 '공산당 선언' 정도 읽었다고 한다. 피케티의 '21세기 자본'을 보면 그가 마르크스주의자가 아닌 것만은 분명해 보인다.

그가 마르크스주의자가 아닌 이유는 ‘자본 이익률’에 대해서 마르크스와 반대 입장을 가지고 있고, 새로운 사회를 만들기 위해 ‘혁명’의 필요성을 주장하지도 않기 때문이다. 자본주의 체제를 통한 경제 성장과 지식의 확산으로 자본주의의 멸망이라는 마르크스의 종말론적 예언은 맞지 않게 되었다는 것이다. 마르크스가 자본주의 국가를 ‘부르주아 국가’로 폄하하여 국가를 통한 경제적 불평등이나 비인간화 문제 해결이 불가능하다고 믿는 ‘국가 무력론'(無力論)의 입장을 견지했다면, 피케티는 국가를 통해 불평등의 문제를 해결할 수 있다고 믿는다.

피케티가 마르크스주의자가 아니라고 해서 자유시장적 자본주의에 대해 친화적인 것은 아니다. 그는 경제학이 아니라 ‘정치 경제학’의 필요성을 역설한다. 정치가 경제를 통제하고 관리해야 한다는 것이다. 그는 “자본주의는 자동적으로 민주적 사회가 기초하고 있는 능력주의적 가치를 근본적으로 붕괴시키는 임의적이고 지속불가능한 불평등을 산출한다. 그럼에도 불구하고 민주주의에 의한 자본주의의 통제를 다시 회복하고, 사적 이익에 앞서 일반적 이익을 보장할 수 있는 방법이 있다”고 주장한다.

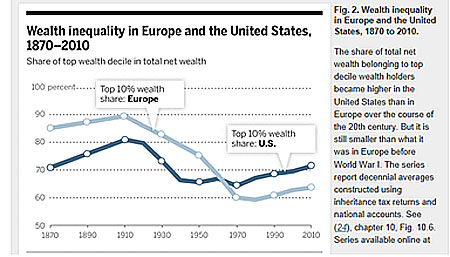

그는 과거 300년 동안 부와 소득이 어떻게 분배되었는가를 분석하였다. 분석의 결과를 도표로 제시하였다. 다음 표는 과거 140년 간 유럽과 미국에서 상위 10%가 전체 부 가운데 차지하는 비율을 나타낸 것이다.

이 표에 따르면 1910년 유럽에서는 상위 10%가 전체 부의 90%를 차지하기도 하였다. 1970년에는 60%까지 떨어졌다가, 2010년에 이르러 미국에서는 70%, 유럽에서는 60%를 차지하게 된다. 이 표를 보면 부의 편중이 지나치다는 것을 알 수 있다. 물론 이것은 그렇게 느끼는 것이지, 어느 정도를 넘으면 지나치고 어느 정도 이하이면 괜찮은지에 대한 정확한 기준은 없다.

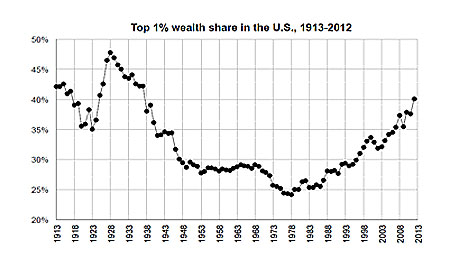

위의 표는 과거 100년 동안 미국의 상위 1%가 가지고 있는 부를 나타낸 것이다. 1928년에 48% 정도로 치솟았다가 2013년에는 40% 정도를 유지하고 있다. 이 표를 보면 1대99가 떠오른다.

이런 통계 분석을 통해 피케티는 ‘글로벌 부유세’를 제안하였다.

글로벌 세금은 또한 다른 덕을 가지고 있다. 그것은 부를 민주적으로 감시할 수 있도록 한다. 민주적 감시는 은행 시스템과 국제적 자본 흐름을 효과적으로 규제하기 위한 필요조건이다. 자본에 대한 세금은 개방 경제와 경쟁력을 유지하면서 사익 대신 공익을 증진할 수 있게 한다.

피케티는 구체적으로 1백만 유로 이하의 재산을 가진 사람에게는 재산에 대해 0.1% 또는 0.5%의 세금을, 1백만 유로에서 5백만 유로의 재산을 가진 사람에게는 1%의 세금을, 5백만 유로에서 천만 유로를 가진 사람에게는 2%의 세금을, 천만 유로 이상의 재산을 가진 사람에게는 5%에서 10%를 부과할 것을 제안하였다.

피케티의 이론과 주장에 대해서는 논란이 많다. 그가 제시한 통계적 결과가 왜곡되었다는 지적이 있는가 하면, 그가 제시한 해결책이 현실성이 없을 뿐만 아니라 경제를 왜곡하여 인류를 가난으로 몰고 갈 것이라는 지적도 있다.

그러나 우리는 그의 주장의 진위를 떠나 그의 주장이 폭넓은 관심을 얻고 있는 배경은 이해할 수 있다. 그가 미국에서 인기를 누리고 있는 이유 가운데 하나는 이제 미국에는 더 이상 ‘아메리칸 드림’이 존재하지 않게 되었기 때문이라는 것이다. 그는 이것을 ‘세속 자본주의’로 명명했다. 사람들이 희망을 상실하면 구세주를 기다리게 된다. 피케티는 경제 불황 시대에 구세주가 된 것이다.

피케티의 '21세기 자본'은 경제 불황기의 거대 담론으로 사람들에게 헛된 희망을 줄 수 있다. 모든 거대 담론과 같이 그의 담론도 많은 사실적 오류를 안고 있고, 잘못된 가치 주장을 하고 있다. 오늘날 우리가 안고 있는 불평등의 문제는 경제 침체에서 온 것임에 틀림없지만, 성장의 희망을 잃으면 사람들의 눈길이 많이 가진 자의 부에 쏠리는 것은 자연스러운 현상이다. 그러나 이런 상황에서도 문제 해결의 열쇠는 경제 성장에 있으므로, 성장을 통해 인류의 전반적인 복지 향상을 도모해야 할 것이다. 문제의 핵심은 ‘불평등’이 아니라 ‘빈곤’이다.

글/신중섭 강원대 교수

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

토마 피케티 파리경제대(EHESS) 교수가 19일 오후 서울 중구 장충동 신라호텔에서 열린 세계지식포럼의 사전행사로 마련된 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다.ⓒ연합뉴스

토마 피케티 파리경제대(EHESS) 교수가 19일 오후 서울 중구 장충동 신라호텔에서 열린 세계지식포럼의 사전행사로 마련된 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다.ⓒ연합뉴스

ⓒ신중섭

ⓒ신중섭

ⓒ신중섭

ⓒ신중섭