UN, 북 인권결의안 역대 최소 기권 '어떤 나라가 반대하나'

'북인권', 국제사회 핫이슈지만 여전히 요지부동인 12개 국가

지난 2005년 유엔에서 북한인권결의안(Situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea)이 최초로 채택된 이후 북한인권에 대한 심각성을 인지하는 나라가 점차 늘어나고 있다.

지난해 12월에도 북한 주민들의 인권을 유린한 지도부를 국제형사재판소로 회부한다는 내용을 포함시킨 결의안이 유엔총회에서 통과되면서 북한인권의 심각성이 다시 한 번 세계에 알려졌다.

지난 2005년부터 매년 북한인권결의안이 유엔총회를 통과하고 있는 가운데 가장 고무적인 상황은 북한인권에 대한 심각성을 공유하는 국가들이 점차 늘어나고 있다는 것이다. 북한인권에 대해 '무관심'이나 '기권' 등으로 일관했던 국가들이 북한인권결의안 통과 찬성으로 돌아서고 있다.

실제 지난해 12월 17일 제 70차 유엔총회에서 진행된 북한인권결의안 표결은 48개의 국가만이 기권의사를 표시했다. 이는 지난 2005년 북한인권결의안이 처음으로 통과된 이후 역대 가장 적은 숫자다.

70차 유엔총회 북한인권결의안, 역대 최소 기권표…"COI 보고서 영향이 컸다"

투표절차 없이 북한인권결의안이 통과된 2012년과 2013년을 제외하고 '기권표'는 늘 50표 이상을 기록해왔다. 북한인권결의안이 처음 통과된 2005년부터 2010년까지 기권표는 56표 이상을 줄곧 기록해왔다. 특히 2008년과 2009년 기권표를 던진 국가들은 63개로 역대 최다였다. 하지만 현재 기권표의 추세는 점차 줄어들면서 찬성표로 기울고 있다.

2014년 유엔총회에서 북한인권결의안에 대해 기권표를 던졌던 앤티가바부다, 가봉, 사우디아라비아, 타지키스탄, 토고, 통가는 2015년에 찬성표를 던졌다. 2007년부터 줄곧 기권표를 던져왔던 도미니카도 이번에 처음으로 찬성표를 던졌다. 특히 독재국가인 토고와 사우디아라비아, 가봉 등이 북한인권결의안에 대해 찬성표를 던졌다는 것이 의미있다는 평가다.

콩고공화국도 2006년부터 2014년까지 줄곧 '기권'과 '반대' 사이를 오가다가 이번에 찬성으로 돌아섰으며 코모로도 이번에 찬성표를 던졌다.

이같이 국제사회에서 북한인권의 심각성에 대한 인식이 급속도로 퍼지게 된 원인은 지난 2014년 2월 발표된 유엔 북한인권조사위원회(COI)의 활동과 최종보고서의 파급력 때문이었다는 평가다. 2014년과 2015년 통과된 북한인권결의안은 COI의 최종보고서 내용을 그대로 수용하고 있다.

권은경 북한반인도범죄철폐국제연대(ICNK) 사무국장은 19일 데일리안에 "COI 보고서가 나온 후 ICC제소라는 강력한 내용까지 결의안에 들어가면서 국제사회의 북한인권문제에 대한 인식은 더 확대됐다. 그러면서 기권국가들이 줄어들고 있는 추세"라고 평가했다.

권 사무국장은 "유엔 외교가에는 특정 국가를 대상으로 하는 결의안으로 인권문제를 다뤄야 한다는 서방 선진국들의 부류와 이에 반대하는 국가들의 특징이 분명하다"면서 "반서방 국가들 가운데에서도 아프리카 국가들은 ICC 제소 등을 반대하는 경향이 강하지만 일부 라틴국가들을 대상으로는 충분히 국제사회와 한국 NGO들이 공략할 수 있는 여지가 충분하다. 이들을 대상으로 추후 더 많은 찬성표를 얻어올 수 있다"고 말했다.

'북한인권', 국제사회 핫이슈로 떠올랐지만 여전히 '요지부동' 독재국가

하지만 북한인권 문제가 국제무대로 옮겨져 북한인권에 대한 세계적 관심이 집중되는 상황 속에서도 북한의 입장을 옹호하며 북한인권결의안에 반대하고 있는 국가들은 요지부동인 상황이다.

지난 2005년부터 2015년까지 북한인권결의안 통과를 반대하는 고정 멤버들은 북한을 제외하고 총 12개국(알제리, 벨라루스, 중국, 쿠바, 이집트, 이란, 러시아, 수단, 시리아, 베네수엘라, 베트남, 짐바브웨)이다.

이들 12개국은 모두 북한과 수교국으로 긴밀한 관계를 유지하고 있으며 독재국가이거나 독재를 옹호하는 성향의 나라들이다. 특히 시리아와 쿠바는 한국과는 수교관계가 없는 북한의 단독 수교국들이다.

지난 2013년 북한은 시리아 아사드 정권에 무기를 수출하려다 적발되기도 했다. 특히 북한과 시리아는 서로 화학무기 연계 가능성도 제기되는 등 밀접한 관계를 유지하고 있다.

쿠바와 북한도 전통적으로 긴밀한 관계를 맺고 있는 혈맹이나 다름없다. 피델 카스트로 전 쿠바 국가평의회 의장이 자신의 회고록에서 "노련하고 의심할 여지없는 전사인 김일성이 AK소총 10만정과 탄약을 단 1센트도 받지 않고 보냈다"고 밝혔던 만큼 그 관계가 돈독하다.

지속적으로 북한인권결의안에 기권표를 던지고 있는 아프리카 등 제3세계 국가들은 서방국가 중심의 이해관계나 가치가 결의안에 적용되고 있어 이를 기피하고 있는 것으로 분석된다.

권은경 사무국장은 "아프리카나 중동 등의 국가들은 결의안이 서방국가 중심의 이해관계와 가치로 인권문제가 평가되고 있어 자신들의 나라에 영향을 미칠 것으로 보고 있다"면서 "특히 국가들의 정치적 이해관계와 맞물려 있고 국가들을 압박하는 수단으로 인권문제를 다룬다는 정서를 가지고 있다. 서방국가 위주의 헤게모니에 반대하는 정서 때문에 결의안 찬성에 나서지 않고 있다"고 분석했다.

이어 그는 "특히 북한의 인권문제가 반인도범죄이고, 또 이러한 사례에 대해 ICC제소가 실제 이뤄진다면 이들 나라도 자유롭지는 못할 것이라도 느낄 것"이라고 덧붙였다.

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

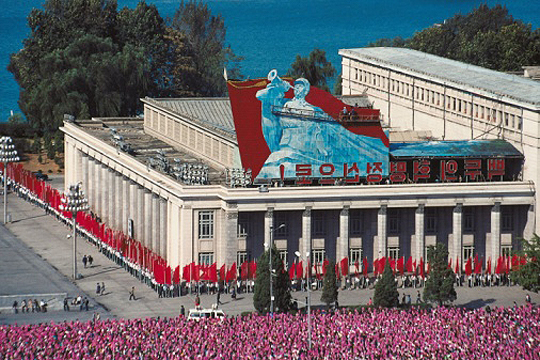

지난 2005년 유엔에서 북한인권결의안(Situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea)이 최초로 채택된 이후 북한인권에 대한 심각성을 인지하는 나라가 점차 늘어나고 있다.(자료사진)ⓒ게티이미지 뱅크

지난 2005년 유엔에서 북한인권결의안(Situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea)이 최초로 채택된 이후 북한인권에 대한 심각성을 인지하는 나라가 점차 늘어나고 있다.(자료사진)ⓒ게티이미지 뱅크

지난해 서울 UN북한인권서울사무소에서 열린 개소식에서 자이드 라드 알 후세인 유엔 인권최고대표가 홈페이지를 소개하며 서울사무소의 중요성에 대해 말하고 있다. ⓒ사진공동취재단

지난해 서울 UN북한인권서울사무소에서 열린 개소식에서 자이드 라드 알 후세인 유엔 인권최고대표가 홈페이지를 소개하며 서울사무소의 중요성에 대해 말하고 있다. ⓒ사진공동취재단