서울 25개구 중 19개구 아파트값 역대 최고가 갱신

공급부담 없는 서울, 고점 움직임 지속

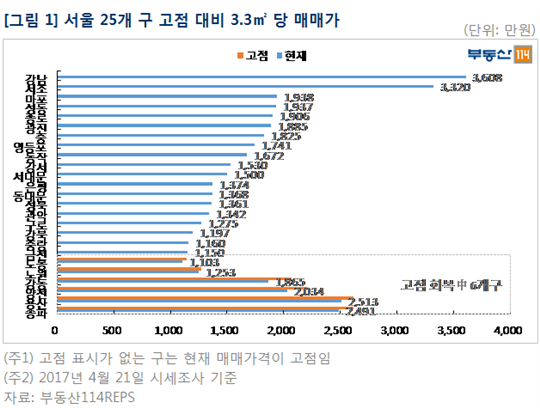

강남구 3.3㎡ 당 3608만원으로 가장 비싸

서울 25개 자치구 중 19개구의 아파트값이 역대 최고가를 경신했다. 나머지 6개구의 아파트값도 고점 턱밑까지 상승했다.

2일 부동산114에 따르면 이달 21일 기준 서울 25개 구 중 3.3㎡ 당 아파트 매매가격이 최고점을 기록한 곳은 19곳이다.

구별로는 ▲강남(3608만원) ▲서초(3320만원) ▲마포(1938만원) ▲성동(1937만원) ▲종로(1906만원) ▲광진(1885만원) ▲중(1825만원) ▲영등포(1▲741만원) 등의 순이다.

반면 ▲송파(현재 2491만원, 고점 2619만원 이하 현∙고) ▲용산(현 2513만원, 고 2615만원) ▲양천(현 2034만원, 고 2218만원) ▲강동(현 1865만원, 고 2070만원) ▲노원(현 1253만원, 고 1272만원) ▲도봉(현 1103만원, 고 1143만원) 등 6곳은 지난 2006년과 2009년에 기록한 고점가격을 아직 회복하지 못하고 있는 것으로 조사됐다.

6개구의 아파트값이 다른 구보다 상대적으로 고점회복 속도가 더딘 이유는 2006년과 2009년 당시의 시장상황을 살펴 볼 필요가 있다는 게 전문가들의 분석이다.

2006년 고점을 기록한 송파, 양천, 강동은 노무현 정부 시절로 당시 부동산가격이 급등하면서 그해 5월 주요 7개 지역을 버블세븐(강남3구 및 양천구 포함)으로 지정한 시기다.

그 만큼 부동산 시장이 과열됐던 상황으로 볼 수 있다. 강동구도 강남3구 등 버블세븐에 인접해 2006년에 버블세븐 못지 않은 급등 흐름을 보였지만 이후 강동구 내에 강일지구와 보금자리지구 등 대규모 택지개발사업 영향으로 가격 거품이 점차 빠진 바 있다.

2009년 고점을 기록한 용산, 노원, 도봉은 이유가 각기 다르다. 용산구는 단군이래 최대규모의 개발사업으로 불리던 용산국제업무지구를 중심으로 급등했지만 2008년 금융위기 이후 자금조달 과정에 문제가 생기면서 2013년에 관련사업이 최종 무산된 바 있다. 이후 부동산시장은 회복됐지만 용산구의 주요 개발사업 불확실성이 여전해 고점 회복에는 시간이 더 필요한 분위기다.

한편 노원∙도봉은 2008년 금융위기 이후 상대적으로 저평가됐다는 인식이 부각되며 2009년에 노∙도∙강(노원, 도봉, 강북)으로 한꺼번에 묶여서 투자자가 다수 유입됐다.

하지만 이후 2012년까지 주택시장이 장기 침체를 보이면서 동반 약세를 보였고 기존 고점 회복에는 다소 어려움을 겪고 있는 모습이다.

지역 중개사무소들은 시간이 걸리고 있지만 추가 상승 가능성은 높게 평가하고 있다.

용산구 새용산공인 관계자는“최근 미군기지 이전이 본격화했고 면세점과 대기업의 입주, 신분당선 용산연장, 용산공원 개발 등 호재요인이 다양하다"며 "기존 국제업무지구가 재추진 된다면 과거 가격으로 회복될 가능성은 높은 편”이라고 지역 분위기를 전했다.

노원구에 위치한 현대공인 관계자도 “중소형은 이미 2009년 고점을 회복했고 중대형 면적들만 아직 과거 가격을 회복하지 못했는데, 공급이 많이 부족하고 재건축 이슈까지 부각되면서 중대형 중심으로 투자수요가 꾸준히 유입된다”고 말했다.

윤지해 부동산114 책임연구원은 "서울은 2013년에 공급된 강서구 마곡지구를 끝으로 아파트 공급의 대부분이 재개발∙재건축 등 정비사업에 국한돼 있어 기존 조합원에 돌아가는 물량(약 60~70% 수준)을 제외하면 실제 입주물량은 과거보다 크게 줄었다"며 "부동산 시장 전반에 금리인상과 정부규제(대출규제), 초과공급과 관련된 부정적 이슈가 팽배한 상황이지만 과거 대비 실제 공급량이 부족한 서울의 경우라면, 불확실한 주변 상황에도 불구하고 25개 구 전반의 고점회복 움직임이 지속될 것으로 판단된다"고 말했다

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

서울 25개구 고점 대비 매매가 상승률 비교. ⓒ부동산114

서울 25개구 고점 대비 매매가 상승률 비교. ⓒ부동산114