5대 은행 301조4069억원, 전년비 10.6%↑

평균대출금리 0.48%p↑...기준금리 또 올라

코로나19 확산으로 인한 사회적 거리두기가 계속되고 있는 가운데 서울 중구 명동 거리 매장들에 임대가 붙어있다. ⓒ데일리안 류영주 기자

코로나19 확산으로 인한 사회적 거리두기가 계속되고 있는 가운데 서울 중구 명동 거리 매장들에 임대가 붙어있다. ⓒ데일리안 류영주 기자

지난달 국내 자영업자 대출(소호대출)이 300조원을 돌파했다. 코로나19 팬데믹으로 1년 새 빚이 29조원이 늘어난 것이다. 현재는 대출 만기 연장 • 이자상환유예 조치로 빚 상환 부담이 없으나 3월 종료를 앞두고, 한국경제의 또 다른 뇌관으로 자리잡을 수 있어 우려의 목소리가 나온다.

특히 금리상승기에 진입하며 취약계층인 자영업자가 이를 버틸 수 있을지도 염려되는 대목이다. 올해 미국 등 주요국들이 금리 인상을 단행할 전망으로 한은도 추가 기준금리 인상이 예고된다. 기준금리가 1%p 뛰면 가계 이자부담은 12조5000억원 이상 늘어난다. 자영업자도 피할 수 없다.

◆ 소호대출, 중기대출 증가 견인

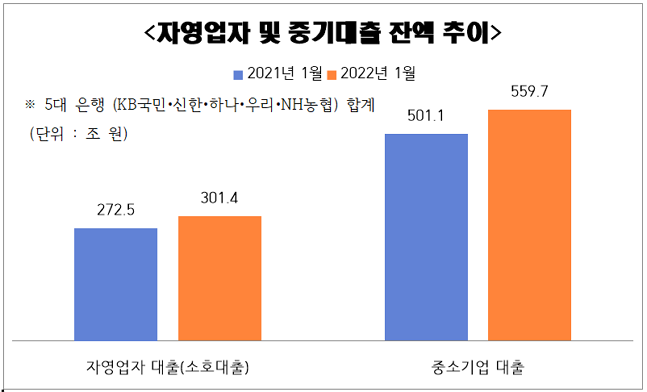

6일 금융권에 따르면 5대은행의 지난달 소호대출 잔액은 301조4069억원으로 전년 동기 대비 10.61%(28조9232억원) 늘어났다. 최근 2년간 소호대출 잔액 증가율은 15%에 달한다. 반면 지난해 개인대출 잔액 증가율의 경우 금융당국의 고강도 관리 아래 5~6%를 기록하고 있다.

소호대출은 자영업자와 소상공인의 업황이 좋지 않아 팬데믹이 발생한 2019년부터 자금수요가 꾸준히 발생해왔다. 개인사업자는 중소법인이나 대기업과 달리 일시상환 요인이 없어 증가세가 이어지는 중이다. 이같은 증가세는 중소기업 대출 증가도 견인하고 있다.

1월 중소기업 대출 잔액은 같은기간 11.69% 늘어난 559조7873억원으로, 소호대출이 차지하는 비중은 53.85% 수준이다. 기업대출이 가계대출 금리보다 상대적으로 낮은 가운데 가계대출 규제가 심화로 개인사업자 대출이 증가했다는 분석도 나온다. 개인사업자등록증을 발급받기가 어렵지 않아 개인사업자대출이 편법으로 활용되면서, 소호대출 잔액이 급증했다는 풀이다. 소호대출이 기업대출로 분류돼 정부의 가계부채 관리 대상에 빠져 가능한 일이다.

특히 정부가 코로나19 금융지원으로 소상공인 자영업자들의 부담을 덜어주기 위해 조치한 대출 만기연장·이자 상환유예도 이같은 증가세를 부추겼다. 문제는 소호대출 부채상환 책임 역시 전적으로 개인에 있어, 금리상승에 따른 채무부담을 고스란히 떠안아야 한다는 것이다.

문제는 이같은 정부의 조치로 중소기업과 소상공인의 대출 부실 위험이 실상보다 축소돼있다는 점이다. 2020년 4월부터 누적된 대출 원금 상환 만기잔액과 이자 상환 규모는 현재 은행 통계에서 연체로 잡히지 않고 있다.

5대 은행 자영업자 및 중소기업 대출 추이 비교 그래프 ⓒ 데일리안 이호연 기자

5대 은행 자영업자 및 중소기업 대출 추이 비교 그래프 ⓒ 데일리안 이호연 기자

◆ 금리상승기, 수익 5% 이상 이자로 내야

코로나19 충격 누적으로 한계에 달한 자영업자들은 금리상승기라는 악재까지 겹쳤다. 지난해 12월 예금은행의 가중평균 금리를 살펴보면, 중소기업 대출 평균 금리는 1년 새 2.89%에서 3.37%까지 올랐다. 0.48%p가 늘어난 것으로 시중은행이 취급한 대출금리 증가규모는 이보다 더 늘어난것으로 파악된다.

실제 은행연합회에 따르면 5대 은행의 개인사업자 마이너스 통장 금리는 2020년 12월 2.90~3.55%에서 지난해 12월 3.50~4.10%로 높아졌다. 하단은 0.6%p 늘어나며 4%를 돌파한 것이다. 기준금리가 더 오르면 5%대도 돌파할 것이라는 관측이다.

금리 상승은 불가피하다. 국내 시장금리는 올해 한은의 추가 인상분을 선반영했음에도, 미국 연방준비제도((Fed·연준)의 긴축전환 속도가 예상보다 빨라질 수 있다는 가능성에 상승세를 보이고 있다. 한은은 지난해 8월부터 올해 1월까지 3차례 금리 인상을 통해 기준금리를 0.5%에서 1.25%까지 올렸다. 올해는 1~2번 이상의 추가 인상을 통해 1.75% 안팎까지 상향할 것이라는 전망에 무게가 실린다.

한은이 제시한 자료에 의하면 기준금리가 1%p 오르면 가계가 추가 부담해야 할 연간 이자는 12조5000억원에 달한다. 가구주 종사자별로 보면 상용근로자가 6조2000억원, 자영업자가 4조5700억원 부담이 증가한다. 또 한국금융연구원에 따르면 자영업자 차주의 14.6%가 대출잔액이 연 소득의 5배를 상회, 대출금리가 1%p 오를때 소득의 5% 이상을 추가적인 이자로 부담해야 한다.

박춘성 금융연구위원은 “가계부채가 전례없이 누적된 상황에서 금리가 인상되면 대출자들은 부채 상환으로 인해 소비여력이 감소한다”며 “금융사는 원금분할상환기간을 연장해 원리금 부담이 지나치게 증가하지 않도록 하고, 정부는 재정지출을 계획해 실물 부분이 지나치게 부진하지 않도록 미리 대비할 필요가 있다”고 제언했다.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기