월 소득 100만원 이하 ‘외롭다’ 41%

600만원 이상 中 81% ‘삶에 만족’

코로나 우울, 최하위 계층이 2.4배

광주종합버스터미널에서 시민들이 버스에서 내린 뒤 갈길을 재촉하고 있다. ⓒ뉴시스

광주종합버스터미널에서 시민들이 버스에서 내린 뒤 갈길을 재촉하고 있다. ⓒ뉴시스

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 3년 동안 빈부격차가 커지고 소득에 따라 사회적 고립감 역시 차이나는 것으로 확인됐다.

24일 통계청 ‘2022년 사회지표’에 따르면 소득 수준이 낮을수록 사회적 고립감을 더 느끼고 삶의 만족도가 낮은 것으로 집계됐다. 반대로 소득수준이 높으면 사회가 안전하고 일이 가치 있는 것으로 보였다.

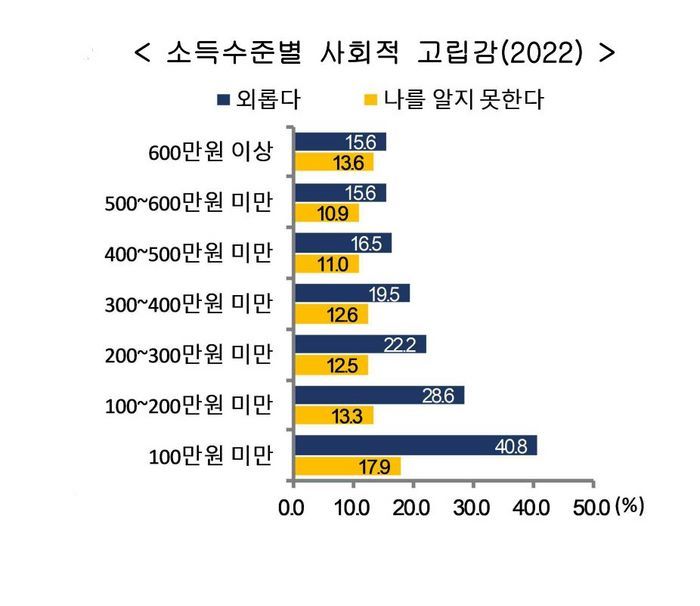

지난해 국민 5명 중 1명이 느낀 사회적 고립감은 소득 수준에 따라 차이가 났다. 월 소득 100만원 미만인 구간에서 ‘외롭다’고 느낀 비중은 40.8%로 월소득 600만원 이상 구간(15.6%) 2배를 훌쩍 웃돌았다.

‘나를 알지 못한다’고 느끼는 비중은 월 소득 600만원 이상 구간에서 13.6%였다. 월 소득 100만원 미만에서는 17.9%로 집계됐다.

2022년 소득수준별 사회적 고립감 ⓒ통계청

2022년 소득수준별 사회적 고립감 ⓒ통계청

또 대체로 월 소득이 많을수록 자신이 하는 일이 가치 있다고 생각한 비중이 컸다. 월 소득 600만원 이상 구간에서 77.6%가 자신이 하는 일이 가치 있다고 느꼈다. 반대로 월 소득 100만원 미만인 경우 52.2%만 가치 있다고 생각했다.

사회 안전 인식도 마찬가지다. 우리 사회가 안전하다고 생각하는 비중은 월 소득 600만원 이상 구간에서 42%인 반면, 100만원 미만인 경우 27.8%에 불과했다.

지난해 자신의 삶에 만족하는 국민 비중은 월 소득 100만원 미만인 경우 61.0%, 600만원 이상은 80.8%로 파악됐다. 특히 높은 소득 구간에 속할수록 만족스러운 삶을 느낀 것으로 조사됐다.

중·고등학생도 성인과 비슷하게 소득 수준이 높으면 학교생활 만족도가 상대적으로 컸다.

월 소득 100만원 미만 소득 구간인 중·고등학생은 46.5%, 월 소득 100~200만원 미만 구간은 47.0%가 만족했다. 월 소득 600만원 이상 구간은 52.0%, 월 소득 500~600만원 미만은 59.1%로 나타났다. 월 소득 500만원 이상 가구에 속한 학생들 만족도가 상대적으로 높은 편이다.

이런 가운데 지난 코로나19 기간 소득 격차는 심화한 것으로 나타났다. 지난 10일 장혜영 정의당 의원이 국세청 통합소득 자료를 받아 분석한 통합소득상승률에 따르면 코로나19 이전 2년(2017~2019년) 소득상승률은 저소득·중산층 중심으로 높았다. 오히려 고소득층 소득상승은 제한적이었다.

반면 코로나19가 확산한 2년간(2020~2021년) 상위 1%는 12.4%의 소득상승률을 보인 반면 하위 98%는 마이너스(-)7.6%를 기록했다.

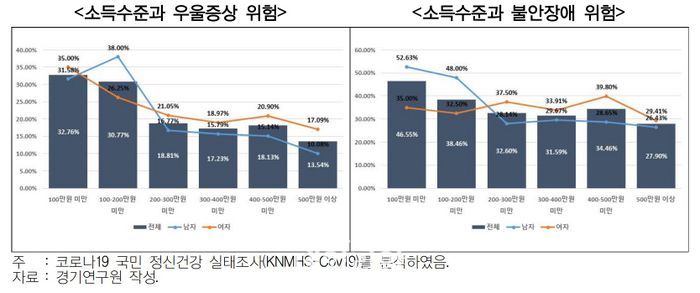

소득으로 인한 인식 차이가 극명해질 경우 사회적 갈등 양상으로 이어질 가능성이 높다. 또 코로나19로 인해 소득이 적을수록 우울 증상 유병률이 최상위 계층보다 2배 이상 높은 것으로 나타났다.

소득수준과 우울증상·불안장애 위험 ⓒ경기연구원

소득수준과 우울증상·불안장애 위험 ⓒ경기연구원

경기연구원이 발표한 지난 23일 ‘코로나19 팬데믹은 우리에게 평등하지 않았다’라는 보고서에 따르면 코로나19로 인한 우울 증상 유병률은 월평균 가구소득 100만원 미만인 소득 최하위 계층(32.8%)과 500만원 이상인 최상위 계층(13.4%)의 격차가 2.4배로 나타났다.

이은환 경기연구원 연구위원은 “코로나19 팬데믹이 국민 정신건강에 미치는 영향은 개인의 사회경제적 위치에 따라 건강 불평등이 발생하고 있는 것을 확인했다”며 “향후 정부는 코로나19와 같은 신종 감염병으로 인한 재난이 발생했을 때 국민 정신건강 위험을 줄이기 위한 대응 방안 마련에 만전을 기해야 할 것”이라고 말했다.