남북정상회담 앞두고 3월말 고위급회담…北 비핵화 믿어도 될까

제네바합의와 9·19 공동성명, 2·13 합의 파기 대표적

“완전하고 검증가능하며 돌이킬 수 없는 핵폐기 돼야”

北 수십년간 합의와 파기 반복, 비핵화 보상 패턴 경계

제네바합의와 9·19 공동성명, 2·13 합의 파기 대표적

“완전하고 검증가능하며 돌이킬 수 없는 핵폐기 돼야”

남북정상회담 준비위원회는 이달 말 남북 고위급회담을 열어 정상회담의 틀과 내용을 북측과 조율할 방침이다.

또 4월말 판문점에서 열리는 남북 정상회담이 예전처럼 2박3일이 아니라 하루짜리 회담이 될 전망이어서, 한반도 비핵화와 항구적 평화에 대한 논의가 진전을 볼지 주목된다.

이번 남북정상회담의 최대 이슈는 북한의 비핵화다. 북한이 비핵화 문제에 전향적인 입장 변화를 표명했다. 그러나 과거 합의와 파기를 반복한 적이 있어 우려의 시각도 나온다.

북한의 비핵화 문제는 지난 수십년 간 실패의 역사를 반복했다. 북한은 핵개발 전인 1991년 남북한 공동선언을 통해 한반도 비핵화를 약속했지만, 이후 본격적인 핵개발에 착수하면서 국제사회를 대상으로 핵협상에 나섰다.

1993년 3월 ‘1차 북핵 위기’로 시작된 북한의 핵협상은 북미 양자회담에서 6자회담으로 형식을 바꾸며 지금까지 이어졌다. 지난 20여년 간 크고 작은 수십차례의 핵협상이 진행됐지만, 모두 무산됐다.

미국이 오는 5월 북미 정상회담을 앞두고 신중론을 보이는 것도 이 때문이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 “북한과 대화는 북한에도 좋은 일이고 한반도에도 좋은 일”이라면서도 “그렇지만 어떤 일이 일어날 지 지켜볼 것”이라고 했다. 북한의 의도와 진정성을 따져보자는 뜻이다.

한반도 비핵화 문제를 두고 지난 수십년 간 합의와 파기를 반복한 역사로 미뤄, 북한의 적극적인 비핵화 의사 표명에도 조심스러울 수밖에 없는 이유다.

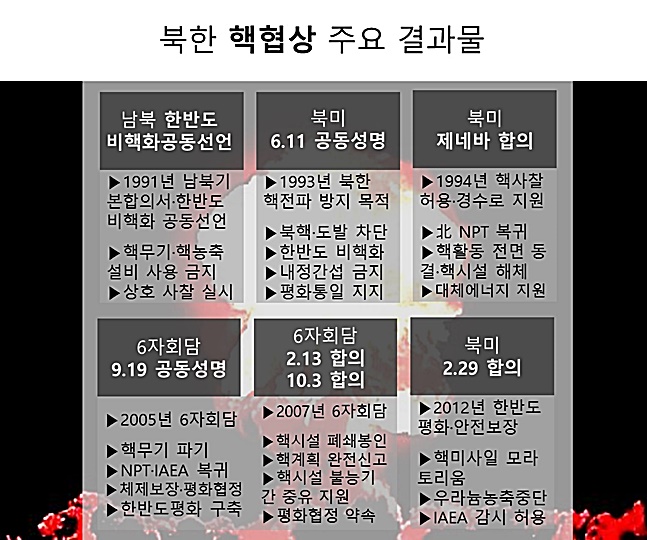

그동안 한반도의 운명을 좌우했던 북한과의 핵협상은 1991년 남북한 한반도 비핵화 공동선언을 시작으로 ▲1994년 북미 제네바합의 ▲2005년 6자회담 9·19 공동성명 ▲2007년 2·13 합의 등을 대표적이다.

이처럼 굵직한 합의들에도 북한의 핵문제는 여전히 제자리걸음이다. 아니 핵무력 완성을 눈앞에 두고 있다.

북한은 그동안 협상에서 핵 동결과 경제 지원을 맞바꾸는 보상 조건을 내세운 뒤, 이후 일방적으로 합의를 파기하고 핵·미사일 개발을 재개했다.

북한의 핵협상은 1993년 1차 북핵 위기 이후 본격화됐다. 북한이 그해 국제원자력기구(IAEA)의 핵사찰을 거부하고 핵확산금지조약(NPT)에서 탈퇴한 게 발단이다. 이듬해 지미 카터 전 대통령이 김일성 주석을 만나 북핵 문제를 논의했고, 이는 북한 핵시설 동결과 미국의 경수로·중유 제공을 골자로 한 제네바 합의로 이어졌다.

북한은 핵무기 원료 플루토늄 생산력을 갖춘 영변 원자로 가동을 중단하는 대신 경수로 2기 제공을 보상 조건으로, 완공 전까지 매년 중유 제공을 받았다. 하지만 북한은 IAEA의 눈을 피해 우라늄을 농축을 진행하며 미사일 기술을 고도화했고, 2002년부터 핵 시설 사찰도 거부하고 나섰다. 결국 제네바 합의는 무산됐다.

이후 남북한을 비롯한 미국, 중국, 일본, 러시아가 참여하는 6자회담이 진행되며 북핵 문제와 한반도 평화 구축에 대한 국제사회 간 첫 합의가 도출되기도 했다. 당시 합의가 북한의 핵무기 파기와 NPT 복귀, 북한에 대체에너지 제공 등을 지원하는 내용의 9·19 공동성명이다.

하지만 얼마 지나지 않아 미국이 방코델타아시아(BDA) 은행의 북한 계좌를 동결시키면서 합의 분위기는 오래 가지 못했다. 미국의 조치에 반발한 북한은 2006년 장거리 미사일 발사 시험과 1차 핵실험을 감행하며 해당 합의는 사실상 깨졌다.

이후에도 국제사회의 한반도 비핵화 논의는 계속됐다. 앞서 진행한 9·19 공동성명의 실질적 이행을 위해 2007년 2·13 합의와 10·3 합의 등이 이어졌고, 북한은 핵폐기 진행과정에서 영변 냉각탑을 폭파하는 이벤트를 벌이기도 했다. 이는 이듬해 장거리미사일 시험발사와 제2차 핵실험을 감행하며 기만극임이 드러났다.

김정은 집권 직후인 2012년에도 북한의 핵·미사일 발사와 우라늄 농축 중단, 북한에 식량 지원 방안이 담긴 북미 간 2·29 합의가 체결되기도 했으나, 북한의 장거리 미사일 발사로 결국 무산됐다.

이후 북한은 현재까지 총 6차례 핵실험과 수십번의 미사일을 쏘아올렸다. 이처럼 북한 핵협상이 번번이 무산되면서 모처럼 성사된 남·북·미 연쇄회담에 대한 우려도 적지 않다.

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

북한이 비핵화 문제에 파격적인 입장 변화를 표명하면서 기대가 모아진다. 그러나 과거 핵협상을 번번이 파기한 전례로 미뤄 우려의 시각도 적지 않다. (자료사진) ⓒ데일리안

북한이 비핵화 문제에 파격적인 입장 변화를 표명하면서 기대가 모아진다. 그러나 과거 핵협상을 번번이 파기한 전례로 미뤄 우려의 시각도 적지 않다. (자료사진) ⓒ데일리안

그동안 한반도의 운명을 좌우했던 북한과의 핵협상은 1991년 남북한 한반도 비핵화 공동선언을 시작으로 ▲1994년 북미 제네바합의 ▲2005년 6자회담 9·19 공동성명 ▲2007년 2·13 합의 등이 대표적이다. (자료사진) ⓒ데일리안 박진여 기자

그동안 한반도의 운명을 좌우했던 북한과의 핵협상은 1991년 남북한 한반도 비핵화 공동선언을 시작으로 ▲1994년 북미 제네바합의 ▲2005년 6자회담 9·19 공동성명 ▲2007년 2·13 합의 등이 대표적이다. (자료사진) ⓒ데일리안 박진여 기자

남북 정상과 한반도 주변 4강 정상 (자료사진) ⓒ데일리안

남북 정상과 한반도 주변 4강 정상 (자료사진) ⓒ데일리안