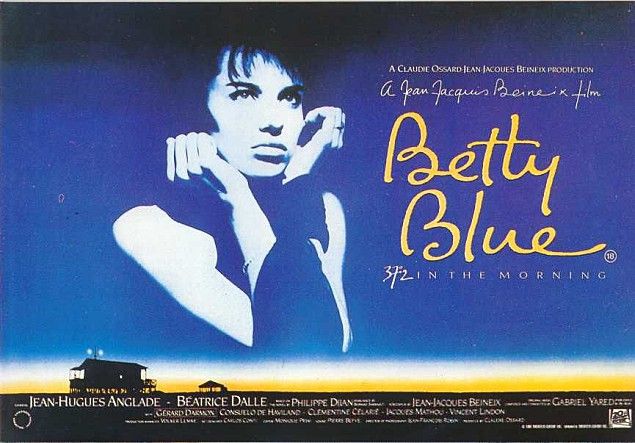

영화 포스터 ⓒ이하 디스테이션 제공

영화 포스터 ⓒ이하 디스테이션 제공

새해 첫 ‘올드무비’를 어떤 영화로 해야 할지 고심이 길었다. 영상도 배우들의 연기도 주제의식마저도 아름다운 영화를 소개하고 싶었다.

국내 포털 사이트에 소개된 영화 6건, 짧은 필모그래피에도 세계적 명성을 얻고 있는 장 자끄 베넥스. 1960년을 전후하여 발생하고 정점을 이뤄 프랑스 영화계를 변화시킨 ‘새로운 물결’, 누벨바그의 영향으로 누아르풍으로 어둑해진 화면에 베넥스는 화려한 색감과 감각적 스타일을 드리웠다. 주로 자연광을 차단하고 인공광 아래 실내촬영을 했고 원색을 활용한 화려한 색채, 팝아트 느낌이 나는 편집이나 이미지는 관객의 눈을 사로잡았다. ‘누벨 이마주’의 등장, 장 자끄 베넥스를 비롯해 레오 까락스, 뤽 베송이 함께 또 하나의 새로운 흐름을 만들었다.

대체불가의 매력이 넘치는 배우 베아트리스 달 ⓒ

대체불가의 매력이 넘치는 배우 베아트리스 달 ⓒ

‘베티 블루 37.2’(1986, 수입 엔케이컨텐츠, 배급 디스테이션)를 택한 건 약대생이었다가 1958년 5월 혁명에 참여한 계기로 감독이 되어 명작을 만든 장 자끄 베넥스 때문만은 아니다. 이 영화는 배우 베아트리스 달을 세계적 스타로 만들었다. 베아트리스 달은 영화의 타이틀 롤 베티를 맡아 순수하고 섹시한 매력부터 통제 불가능한 광기에 찬 모습까지 넓은 스펙트럼을 완벽하게 연기했다. 이토록 독특한 아우라와 치명적 관능미를 지닌 배우를 다시 보기란 쉽지 않을 정도다.

그야말로 인생 작인데, 산이 높으면 계곡이 깊은 법. 명연기를 펼쳤음에도 영화계는 계속해서 그의 과감한 노출을 반복해 이용하려 했다. 넷플릭스에서 볼 수 있는 프랑스 드라마 ‘연예인 매니저로 살아남기’ 시즌3의 5편 ‘베아트리스 달의 관능’ 편에 이러한 고충이 잘 드러나 있다. 우리에겐 명작이 남았지만, 달에겐 노출 트라우마가 남았다.

운명적 만남 ⓒ

운명적 만남 ⓒ

2021년 첫 영화로 택한 건 새해 벽두를 맞아 세월의 흐름을 생각하게 된 영향이 가장 크다. 184분의 시간이 순식간에 흐를 만큼 깊은 몰입도를 가능케 하는 ‘베티 블루 37.2’, 형언하기 어려운 매력에 시간의 흐름 속에 여러 차례 본 영화인데. 볼 때마다 개인적으로 놀라는 건 두 가지다. 마치 처음 보는 것처럼, 뒤를 모르는 것처럼 보게 하는 힘이 있다. 또 그때마다 영화에서 가장 크게 보이는 인물 또는 그 내면이 다르다는 것이다.

어려서 처음 볼 때는 베티와 베아트리스 달만 보였다. 베티는 왜 자신을 저토록 사랑해 주는 조르그(장 위그 앙글라드 분)가 있음에도 불안한 걸까 안타까웠다. 베티가 언제 폭발할지 몰라 조마조마 긴장하며 봤다. 그러면서도 당당히 행동하고 금력이나 권위에 굴하지 않고 감정 표현에 솔직한 모습이 멋져 보이기도 했다. 또 저 배우는 어떻게 저런 과감한 연기를 할 수 있을까, 첫 장면부터 베티와 조르그의 정사로 시작하는 화면 앞에 놀라움을 금치 못했다.

베티와 조르그의 행복했던 나날 ⓒ

베티와 조르그의 행복했던 나날 ⓒ

어른이 되어 다시 보니 조르그의 포용력, 장 위그 앙글라드의 세심한 연기가 보였다. 세상에 저런 남자가 있을까 싶을 정도의 완벽한 사랑이 여기에 있었다. 스무 살, 서른 살, 열 살 차이가 나서 그러는 것인지 작가 지망생의 섬세한 감성과 공감 능력이 있어서 그런지 단정할 수 없지만 조르그는 베티의 불안을 이해했고 어떠한 극단의 상황에서 감쌌다. 자신이 무시 당할 때는 답답할 만큼 잘도 참던 조르그가 베티를 향한 몰이해의 태도와 말에는 작은 것도 넘기지 않고 격렬히 대처했다. 베티가 채식을 하면 몰래 정육점에 가서 슬라이스 햄을 먹을지언정 호응했다.

대책 없이 남프랑스 휴양지의 방갈로를 불태우고 베티의 친구 리사(콘스엘르 드 하빌런드 분)가 운영하는 파리의 호텔로 더부살이를 갔을 때, 셋이 함께 잘 지내보자며 침대에 누워 있던 두 연인이 리사를 불렀다. 리사가 “나도?” 하며 침대 위로 몸을 던졌을 때 리사도 베티 쪽으로 몸을 기울이기도 했지만, 조르그는 반가움을 표하면서도 리사와의 접촉을 의식적으로 피했다. 배우 앙글란드의 매너이기도 했겠지만, 너무나 조르그다운 행동이었다. 그런 작은 부분까지 장 위그 잉글란드는 베티만을 바라보는 조르그가 되어 있었다.

"함께라서 행복해" 리사와 에디 ⓒ

"함께라서 행복해" 리사와 에디 ⓒ

나이 들어 지난해 다시 보니 베티의 친구 리사, 리사의 연인 에디(제르르드 다몬 분), 그리고 네 사람의 어울림과 서로 돕는 인생이 보였다. 나이 들어 만나서도 친구가 되고, 마음을 나누며 가족 같은 관계가 되는 모습이 보기에 좋았다. 베티와 조르그가 에디 부모의 집에서 피아노를 팔며 살게 됐을 때, 친구와 멀어진 베티의 우울감은 커졌지만 조르그는 식료품 가게 주인과 친구가 되고 그 아내의 고민을 들어주고 정육점 아주머니나 경찰, 환경미화원과도 대화를 나누며 뿌리를 내렸다. 부초 같은 베티, 지구라는 별과 사람의 생에 정착하지 못하는 베티의 우울감은 깊어 가고, 그 곁에는 어떻게든 베티가 날아가지 않게 붙들고 있는 ‘돌멩이’ 같은 조르그가 있었다.

그리고 새해, 글을 쓰기 위해 보니, 다시 베티가 보였다. 왜 이게 이제야 보였을까, 스스로 한심하게 느껴졌다. 베티는 조르그의 작가로서의 자질을 보았다. 작가가 될 사람이 배관공으로, 방갈로 잡역부로 온갖 수모를 당하며 사는 걸 도저히 참을 수 없었다. 베티는 조르그가 현실에 주저앉는 걸 막기 위해 베티니까 할 수 있는 실행, 둘의 보금자리였던 방갈로에 불을 놓는다. 입이 떡 벌어지는 결단에 화내기보다는 베티를 따라 떠나 줄 조르그인 줄 알았던 거다. 조르그 내면에도 ‘벗어나야 한다’는 생각이 싹이 이미 자라고 있었을 터.

리사의 호텔에 도착해 베티가 가장 먼저 한 일은 타자기를 사서 습작 노트들에 손글씨로 쓰인 소설을 타이핑. 타이핑 원고로 완성된 소설을 파리 시내 출판사들에 우편으로 보내고 출간하겠다는 소식을 설렘을 안고 기다린다. 계속되는 출판 거절에 베티의 희망은 조금씩 절망을 향해 걷고. 조르그의 감동적인 스무살 축하, 사랑하는 사람의 아기를 잉태하는 꿈으로 희망을 길어 올리려 하지만 꿈이 깨지는 순간 희망은 역력히 절망이 된다.

현실은 기억 속으로, 꿈은 현실로… ⓒ

현실은 기억 속으로, 꿈은 현실로… ⓒ

조르그의 말처럼 베티에게 세상은 너무 갑갑해서 우울감이 커가는 곳일 뿐인가. 드넓은 세상이 갑갑하면 어디로 가야 하는가. 베티는 자신의 내면에 갇힌다. 조르그가 은행을 털어서라도 전기를 마련해 보려 하지만, 돈으로 해결되는 일이 아니다. 조르그는 이제 자신의 목숨처럼 사랑하는 베티를 위해 ‘그것’을 실행한다. 그리고 글을 쓰기 시작한다. 일상의 수모를 견디는 조르그를 향해 “당신이 이러면 내가 어떻게 당신을 사랑하느냐”며 자존감을 일깨웠던 베티, 조르그의 타고난 작가성을 알아보고 자기만의 방식으로 작가의 길로 이끌었던 베티의 바람대로 조르그는 다시 펜을 잡고, 우리가 보는 이 영화 ‘베티 블루 37.2’ 이야기를 쓴 것이다.

내가 사랑하는 사람의 꿈을 이뤄주는 일, 연인이 주저할 때 그 길로 몰아 주고 끌어 주는 일, 작가로서의 꿈과 눈앞에 현실 사이의 먼 거리를 좁혀 주는 일, 내가 아니라 너를 더 소중히 여기는 마음, 너무나 위대한 사랑 아닐까. 너무 아프지만 슬퍼서 더욱 아름다운 이야기, 너무 파격적이지만 그래서 사랑의 모습과 더욱 닮은 ‘베티 블루 37.2’, 1월이 가기 전에 만나 보자.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기