전쟁은 정보가 많은 쪽을 기울어지기 마련이다

한말 조선에서는 ‘The United States of America’를 미국(美國)이라 불렀다.

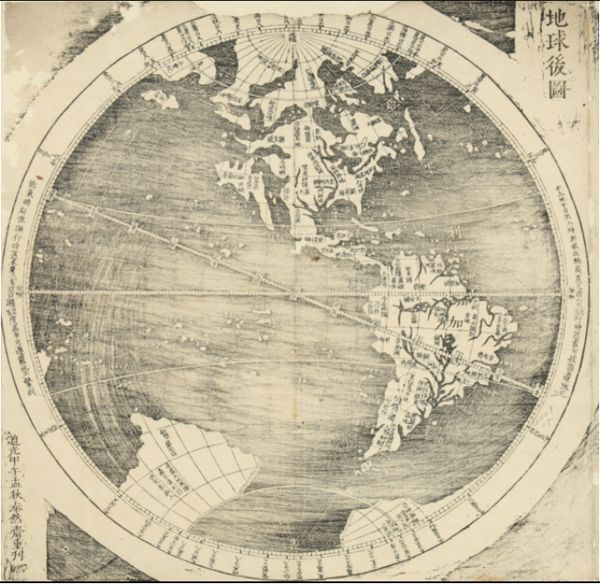

흔히 미국이라는 명칭은 중국에서 ‘America’를 음역한 미리견(美利堅)에서 유래되었다고 알려져 있다. 그 역사적 유래를 좀더 살펴보면 1602년 마테오 리치가 중국에서 간행한 ‘곤여만국전도’(坤輿万國全圖)까지 거슬러 올라간다. 여기서 마테오 리치는 아메리카 대륙을 아묵리가(亞墨利加)라고 표기했다. ‘곤여만국전도’의 영향은 이후 이수광의 ‘지봉유설’(芝峰類説, 1614)과 김정호의 ‘지구전후도’(地球前後圖, 1834에서도 찾아볼 수 있다.

하지만 아묵리가와 미리견은 음절상 네 음절과 세 음절로 차이가 있다. 이에 대해 알려진 바로는, 듣기에 따라 ‘아메리카’의 경우 네 음절보다 ‘아’를 생략한 ‘메리카’의 세 음절로 인식되는 경향이 있다고 한다. 이런 경향 덕분에 ‘아’에 해당하는 한자 표기를 생략하고 ‘미리가’(美理哥, 해국도지), ‘미리견 (米利堅, 영환지략) 등으로 표기하기도 했다는 것이다.

지구전후도, (출처) 서울대학교 규장각 한국학연구원

지구전후도, (출처) 서울대학교 규장각 한국학연구원

그러나 공식적인 미국의 한자 표기는 1844년 청과 미국이 맺은 최초의 조약인 왕샤조약에서 확인할 수 있다. 왕샤조약에서 청은 미국을 ‘아미리가 합중국’(亞美理駕合衆國)이라고 지칭했다. 이후 미국은 조선에서도 동일한 명칭을 사용했다. 신미양요 당시 미국은 “어디서 왔는가?”라는 질문에 “아미리가 합중국”에서 왔다고 답변했다. 그리고 조선 정부에 보내는 문서에도 자신들의 국명을 아미리가 합중국이라고 표기했다. 그렇다면 엄밀히 이야기하면 미국이 아닌 아국(亞國)이라고 불러야 하는 것이 아닐까?

여하튼 신미양요 당시 상대에 대한 공식적인 호칭조차 없었을 정도로 당시 조선은 미국에 대해 알고 있는 것이 별로 없었다. 그렇기 때문에 신미양요 당시 방비의 한 축을 담당했던 수원 유수 신석희조차 “우리 역사에 미리견이라는 나라가 없었다”라고 하면서, “그들이 극서(지구 반대편)에서 방비가 철통같은” 조선에 배를 끌고 왔다고 회고했다.

거동궤 서동문으로 만국이 사천 년 지내오매

도판과 서적에는 애초에 미리견은 없었노라

한 귀퉁이 금성탕지 청정한 구역에서

동인들 또다시 극서의 배를 보네

다만 조선은 어느 정도 대비 태세를 갖추고 있었다. 병인양요 이후 서양 선박에 대해 꾸준히 연구를 계속했고, 특히 손돌목을 중심으로 염하를 봉쇄할 수 있는 계획까지 마련했다. 여기에 봉화를 이용한 경보 체계까지 구축하는 등 나름의 대책을 강구했다. 실제 미 군함이 접근했을 때 이들의 움직임은 실시간으로 서울에 보고됐다. 그리고 미 군함이 덕진진 앞에 있는 경고까지 무시했을 때는 이미 손돌목 주변 포대에 조선군이 배치된 상태였다. 병인양요 때와는 전혀 다른 양상이었다.

오히려 미국은 대조선 원정을 준비하면서 조선에 대한 정보가 부족하여 고심했다. 당시 미국 언론에는 조선의 야만성을 매우 강조하는 기사가 이어졌다. 문제는 이러한 기사가 제대로 된 정보를 토대로 한 것이 아니라는 점이었다. 이를테면 뉴욕 이브닝 포스트지는 조선은 난파한 선원을 노예로 만들거나 살해하고 있다는 기사를 실었다(The New York Evening Post, 1871. 6. 17). 그 외에도 출처 불명의 다양한 정보가 범람했다.

이러한 잘못된 정보 속에서 미국은 대조선 전쟁을 준비했다. 그나마 다행인 것은 5년 전 벌어진 조선과 프랑스 간의 전쟁에서 프랑스군이 남겨 놓은 정보를 일부 획득할 수 있었다는 점이다. 하지만 그것만으로는 부족했다. 결정적으로 전쟁을 정치의 연장이라는 측면에서 바라본다면, 누구와 무엇을 어떻게 협상할 것인지 구체적인 계획을 수립하기 위한 보다 많은 정보가 필요했다. 최소한 조선의 위정자와 그들이 처해있는 정치적 상황 정도는 파악할 필요가 있었다. 하지만 일부 언론의 기사를 토대로 살펴보면 당시 미국은 대원군과 고종의 관계조차 제대로 파악하지 못하고 있었다. 이런 상황에서 미국은 전쟁을 시작하고자 했다.

이때 일본은 미국 군함에 자국 관리를 태우기 위해 미국과 교섭을 진행하고 있었다. 일본은 미국 군함에 관리를 태워 미국과 조선 간의 전쟁에서 정보를 수집하고자 했다. 일본은 이 전쟁에서 조선이 패배할 것으로 예상하고, 조선이 패배하면 이를 중재한다는 계획까지 세우고 있었다. 이때 중재 조건으로 조선에 국교 수립을 제안한다는 심산이었다.

일본의 예상과 달리 신미양요는 조선의 승리로 끝났다. 미국은 전쟁의 정당성도 전쟁의 성과도 얻지 못한 채 돌아갈 수밖에 없었다. 일본 역시 원하던 성과를 거둘 수는 없었다. 자국 관리를 미국 군함에 태울 수도 없었고, 기대하던 조선의 중재 요청 역시 없었다. 다만 일본은 미군의 패배에서 많은 교훈을 얻을 수 있었다. 특히 국제 관계에서 상대에 대한 정보의 중요성을 깨닫고, 조선에 많은 밀정을 잠입시키는 계기가 되었다.

이처럼 국제 관계는 정보를 많이 가진 쪽으로 기울어지기 마련이다. 당시 일본은 다양한 수단을 활용해 조선에 대한 정보를 모았다. 이러한 정보는 결국 강화도 조약에서 강제병합에 이르는 과정에서 중요한 디딤돌이 되었다고 할 수 있다. 최근 한일 관계를 살펴보면 과연 어느 쪽이 좀더 많은 정보를 갖고 있는지 궁금하다. 다만, 150여년 전 일을 되풀이하지 않았으면 하는 바람뿐이다.

ⓒ

ⓒ

신효승 동북아역사재단 연구위원 soothhistory@nahf.or.kr

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기