애플, 상호관세 유예 이어 품목관세 면제 총력전 펼칠듯

애플 관세 리스크 피해갈 경우 삼성 반사이익 無

중저가 시장에선 애플 보급형·中 저가폰 공세와 경쟁 격화

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 11일 비행기안에서 기자들과 대화하고 있다. ⓒAP/뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 11일 비행기안에서 기자들과 대화하고 있다. ⓒAP/뉴시스

미 트럼프 정부의 품목관세 예고에 애플과 삼성전자가 숨죽이고 있다. 애플은 상호관세 유예에 이어 품목관세에서 면제를 받아내기 위해 물밑 작업에 나설 것으로 보인다.

화웨이, 샤오미 등 중국 브랜드는 관세 혼란을 틈타 중저가 비중이 높은 신흥국 시장 공략을 더욱 강화할 가능성이 크다. 삼성은 관세 리스크를 피하려는 애플, 가격 공세를 앞세운 중국 업체들과 힘겨운 싸움을 벌여야 할 것으로 예상된다.

15일 업계에 따르면 모바일 제조사들은 트럼프 행정부의 상호관세 제외에 안도할 틈도 없이, 스마트폰과 반도체 품목관세 부과 가능성이라는 새로운 부담에 직면했다.

하워드 러트닉 상무장관은 13일(현지시간) "스마트폰과 컴퓨터, 일부 다른 전자제품은 한 달 내에 부과 예정인 반도체 관세를 따르게 될 것"이라고 밝혔다. 그의 발언은 스마트폰, 노트북 등은 상호관세에서는 제외하지만 품목관세에는 포함시키겠다는 계획이다. 러트닉 장관은 "품목별 관세는 협상 대상이 아니다"고 말해 불확실성을 증폭시켰다.

삼성 등 모바일업계에 남은 시한은 미 정부가 예고한 대로 한 달 남짓에 불과하다. 이 골든 타임을 활용해 '관세 폭탄'을 막기 위한 총력전에 나설 것으로 보인다.

상호관세는 특정 교역 상대국을 대상으로, 품목관세는 모든 수출국을 대상으로 부과되는 만큼 세율 수준에 따라 기업들의 피해 규모도 달라질 수 있다.

표면적으로 가장 타격이 클 것으로 예상되는 기업은 애플이다. 모건스탠리에 따르면 아이폰 87%, 아이패드(iPad) 80%, 맥(Mac) 60%가 중국에서 생산된다. 이들 제품을 합치면 애플 연간 매출의 75%가 중국에서 나온다. 중국 고율 관세가 그대로 관철되고 베트남 관세 46%도 예외없이 적용된다면 아이폰 가격은 단번에 2~3배 뛰게 된다.

하나증권은 "아이폰은 중국에서 최종 조립되기 때문에 관세 부과시 미국 내 아이폰 가격 상승으로 수요 감소가 불가피하다"고 말했다.

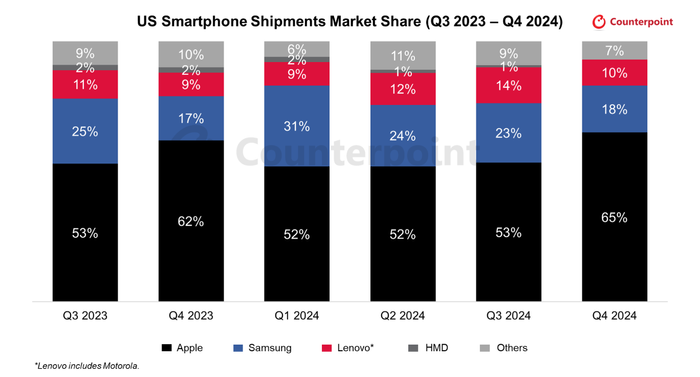

미국 스마트폰 시장 내 애플 점유율은 지난해 4분기 기준 65%에 달한다. 절반 이상을 애플이 차지하는 만큼 수요가 위축되면 매출 타격은 불가피하다. 미 관세국경보호국(CBP)이 11일 스마트폰 및 통신장비 등을 상호관세에서 제외한다고 발표한 것도 애플의 로비가 작용했다는 분석이 나온다.

애플은 상호관세 유예에 이어 품목관세에서도 자국 기업 이익을 강조하며 적용 면제를 얻어내는 데 주력할 것으로 보인다. 트럼프 1기 정부에서도 애플은 중국산 애플 제품에 대해 통상법 301조 관세(25%) 적용 면제를 받아낸 바 있다.

아이폰 16E. ⓒ애플

아이폰 16E. ⓒ애플

애플이 관세 리스크를 피해갈 경우, 가격경쟁력을 유지하게 돼 삼성 등 경쟁사들은 반사이익을 기대하기 어려울 전망이다.

삼성은 한국을 비롯해 베트남, 인도, 인도네시아, 브라질 등에서 스마트폰을 생산하고 있어, 중국 의존도가 낮기 때문이다. 중국에서 생산되는 물량도 주로 중저가 모델을 대상으로 한 합작생산(JDM) 방식이어서, 애플에 비해 관세로 인한 타격도 제한적이다.

만일 품목관세가 트럼프 정부가 예고한대로 부과된다면, 애플과 삼성 모두 영향권에 놓인다. 특히 애플은 품목 관세가 별도로 부과되면 중국산 제품에 대해 기존 관세(펜타닐 관세 20% )에 품목 관세가 더해질 전망이다.

트럼프 정부는 스마트폰 뿐 아니라 반도체에도 품목관세를 예고한만큼 모바일 제조사는 완제품 관세에 따른 직접 영향, 반도체 등 부품가 상승에 따른 간접 영향이라는 이중 타격을 보게 된다.

스마트폰에는 D램, 낸드플래시 등 메모리 반도체와 모바일 AP(어플리케이션 프로세서), 이미지센서(CIS) 등 시스템 반도체를 포함한 다양한 부품이 탑재된다. 이를 생산하는 반도체업체가 관세 상향을 이유로 단가를 올리면 스마트폰 제조비용도 그만큼 늘어난다.

인상분을 판매 가격에 적용하면 시장 점유율 축소를, 내부적으로 흡수하면 이익 감소를 감내해야 한다. 삼성 입장에선 애플이 관세 리스크를 피해가면 반사이익이 사라지고, 품목관세가 부과되면 생산비용 부담이라는 딜레마에 놓여 있는 셈이다.

관세 불확실성 속에서 샤오미, 화웨이 등 중국 브랜드들이 중저가 시장을 집중 공략하는 모습은 삼성에겐 또 다른 부담 요인이다.

작년 4분기 인도 시장 내 스마트폰 브랜드 점유율은 비보(21%), 샤오미(15%), 오포(12%), 애플(11%), 삼성(11%)였다. 상위 3위 업체가 모두 중국업체다. 1년 전인 2023년 4분기와 견줘 각각 4%p, 3%p, 2%p 증가했다. 반면 삼성은 5개 업체중 유일하게 하락세(5%p)를 보였다.

ⓒ카운터포인트리서치

ⓒ카운터포인트리서치

여기에 애플이 최근 보급형 모델 아이폰 16e을 내놨고, 가성비폰으로 중국 본토를 장악한 샤오미·화웨이 등 중화권 브랜드 역시 앞다퉈 신제품을 출시해 이 세그먼트 시장 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.

그간 S·Z시리즈 라인업으로 프리미엄 수요에 대응하고, A·M시리즈 등 중저가 라인업에서 판매량을 확대해 전체 모바일 시장점유율을 방어하는 전략을 지속해온 삼성은 미국 관세, 중국 저가 시장 공략으로 고심이 깊어질 수밖에 없다.

떨어지는 판매량을 방어하려면 갤럭시 AI 기능을 지속 업그레이드해 차별화를 시도하거나 할인 마케팅 등으로 가격 경쟁력을 끌어올리는 방안이 거론된다. 다만 판가 조정은 단기 처방으로 이미 프리미엄 제품 원가 부담이 커진 상황에서 수익성만 악화시키는 결과를 초래할 수 있다.

중단기적으로는 고정비 부담이 적은 지역을 중심으로 생산기지를 이전하는 전략적 검토에 나설 것으로 보인다. 인도, 브라질, 한국 등이 베트남 대체 생산거점으로 거론된다.