"고용률 70% 달성, 시간제 일자리 비중 높여야"

경총, 고용률 목표 달성한 선진 6개국 사례 조사…노동시장 유연화 필수

정부의 국정목표인 고용률 70%달성을 위해서는 시장경제 논리에 입각한 경제정책과 노동시장 유연화 개혁이 필요하다는 분석이 제기됐다.

10일 한국경영자총협회가 발표한 ‘고용률 70% 달성을 위한 선진국의 경험과 시사점’ 보고서에 따르면, 고용률 70%를 달성한 6개국의 정책을 종합한 결과, 규제 완화, 노동시장 유연화, 합리적 노사관계 구축, 조세제도, 사회보험체계 개편 및 사회안전망 확대 등 시장경제 원칙에 입각한 경제 및 노동시장 개혁이 추진된 것으로 나타났다.

보고서에서 인용된 국가는 독일, 네덜란드, 영국, 미국, 뉴질랜드, 캐나다 등 6개국으로, 1980년 이후 5년 이내에 고용률을 5%포인트 이상 끌어올려 고용률 70%를 달성한 국가들이다.

2012년 기준 64.2%에 그친 고용률을 2017년까지 70% 수준으로 끌어올리겠다는 우리 정부의 국정과제와 동일한 목표를 달성했다는 점에서 이들 국가를 참고 사례로 삼았다고 경총은 설명했다.

이들 6개국은 노동시장 유연화 정책을 공통적으로 추진했다. 해고규제 완화, 고용형태 다양화 등 법·제도 개선은 독일, 네덜란드, 영국 등 3개국에서, 합리적 노사관계 구축을 위한 개혁은 영국, 뉴질랜드 등 2개국에서, 근로유인형 사회보험체계 구축은 독일, 네덜란드, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등 5개국에서 이뤄졌다.

이와 함께, 각종 규제 개혁과 법인세·소득세 등 세 부담 경감정책은 독일, 네덜란드, 영국, 미국, 뉴질랜드 등 5개국에서 이뤄졌고, 고용서비스 활성화, 직업훈련제도 확충 등 사회적 안전망 확대를 위한 정책들은 독일, 네덜란드, 영국, 캐나다 등 4개국에서 실시됐다.

이들 6개국이 추진한 경제·노동시장 정책들은 시간제, 임시직 등 다양한 고용형태 활성화와 여성 등 취약계층 취업자 증가 등을 견인함으로써 고용률 70% 달성을 가능케 한 것으로 분석된다.

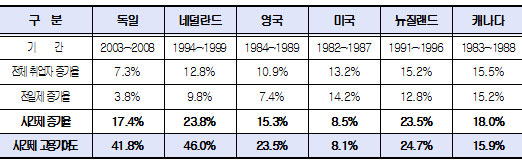

독일 등 선진 6개국은 고용률이 65% 전후에서 70% 이상으로 상승한 5년간의 기간 중 전체 취업자수가 7~15% 증가했으며, 시간제, 임시직은 물론 전일제, 상용직 일자리도 늘어나 일자리의 ‘양’과 ‘질’이 동시에 확충되는 모습을 보였다.

특히, 시간제 근로자의 고용기여도(전체 일자리 증가분 중 시간제 근로자 증가가 차지하는 비중)는 6개국 중 미국과 캐나다를 제외한 4개 국가에서 20%를 상회했으며, 특히 대표사례로 꼽히는 독일과 네덜란드의 경우 시간제 근로자 기여도가 40%를 넘어서면서 고용률 70% 달성을 견인했다.

독일의 경우 고용률 70% 달성 과정에서 전일제 근로자 증가율은 3.8%(99만4000명)에 그친 반면, 시간제 근로자 증가율은 17.4%(107만9000명)로, 시간제 근로자의 고용기여도가 41.8%에 달했다.

네덜란드 역시 시간제 근로자의 증가가 두드러졌다. 고용률 70%를 달성하는 5년 동안 전일제 근로자 증가율은 9.8%(45만6000명)에 그친 반면 시간제 근로자 증가율은 23.8%(39만5000명)을 기록했으며, 시간제 근로자의 고용기여도는 46.0%로 나타났다.

반면, 고용률 70% 달성 이전 노동시장 유연성이 이미 OECD 국가 중 최고 수준이었던 미국과 캐나다의 경우 시간제 근로자의 고용기여도가 각각 8.1%, 15.9%로 상대적으로 낮게 나타났다.

성별로는 남성과 여성 모두 취업자 수가 증가했고 연령별로는 대다수 국가에서 전 연령층의 취업자 수가 증가했으나, 이 가운데 여성취업자와 핵심근로인구(25세~54세) 계층이 고용률 제고에 더욱 많은 기여를 한 것으로 분석됐다.

한편, 고용률을 5%포인트 이상 끌어올린 5년 동안 시간제 근로자의 고용기여도가 40%를 상회했던 독일과 네덜란드의 경우, 시간제 근로자 수와 근로시간 사이에 마이너스의 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

이는 상당 수준의 시간제 근로자 증가는 근로시간 감소로 이어진다는 것을 의미한다. 시간제 근로자의 고용기여도가 상대적으로 낮았던 나머지 4개 국가의 경우 동 기간 근로시간이 증가하면서 시간제 근로자수와 근로기간 간의 상관관계가 뚜렷하게 나타나지 않았다.

이같은 조사결과에 대해 경총 관계자는 “고용률 70% 달성을 통해 근로시간이 감소한 국가들은 고용보호를 강화하기보다는 시장친화적이고 유연성을 강조하는 경제·노동시장 정책을 보다 강력히 추진함으로써 임시직 등 다양한 고용형태를 활성화했다는 사실에 주목할 필요가 있다”고 지적했다.

이는 독일과 네덜란드에서 상용직 근로자 보다는 임시직 근로자의 증가가 두드러졌다는 점에서 잘 드러난다. 독일의 경우 상용직 근로자의 증가율이 3.8%에 그친 반면, 임시직 근로자는 29.1% 증가하면서 고용률 제고와 근로시간 단축에 기여했다. 네덜란드 또한 임시직 근로자 증가율이 26.4%로 상용직 증가율 13.2%의 두 배에 달했다.

경총은 우리나라 역시 과감한 규제 완화와 세제 개편을 통한 투자 활성화 정책이 강구돼야 한다며, 특히, 투자 확대가 신규 일자리 창출로 이어질 수 있는 지원 시스템 구축이 시급한 것으로 보인다고 강조했다.

또, 해고보호 완화, 고용형태 및 생산방식 다양화 등 유연한 노동시장의 조성 등 일자리의 양과 질을 모두 제고시키기 위한 조치도 반드시 필요하며, 특히 시간제 근로와 같은 다양한 근로형태는 실근로시간 단축에도 기여할 수 있을 것이라는 주장이다.

경총 관계자는 “시간제나 여성의 신규 일자리가 기존의 정규직이나 비정규직의 일자리를 나눠갖기식에 그친다면 고용률 제고 효과가 나타나기 어렵다”며, “과도한 고용보호보다는 유연한 노동시장을 구축하는 등의 조치가 수반된다면 기존 인력수요와는 별개의 새로운 일자리, 즉 창조형 일자리가 생겨날 수 있을 것”이라고 지적했다.

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

고용률 70% 달성에 대한 시간제 근로자 고용기여도(OECD 통계 분석).ⓒ한국경영자총협회

고용률 70% 달성에 대한 시간제 근로자 고용기여도(OECD 통계 분석).ⓒ한국경영자총협회