<유럽에 미치다①-이탈리아 아말피>지중해 품은 별유천지비인간

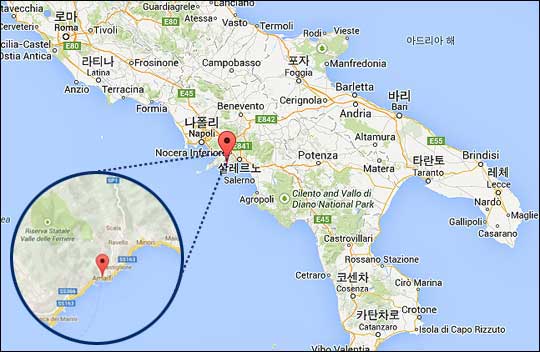

아탈리아 반도 남서쪽 조그맣게 튀어나온 소렌토 반도 남쪽에 위치한 아말피(구글맵)

아탈리아 반도 남서쪽 조그맣게 튀어나온 소렌토 반도 남쪽에 위치한 아말피(구글맵)

요즘 국내 모 항공사의 CF 중 ‘내가 사랑한 유럽 톱 10’이라는 게 있다. 그 중 한동안 눈길을 끌었던 것이 ‘달리고 싶은 유럽’이다. 빠르게 지나가는 화면 속에서 10위 헝가리 부다페스트 트램, 9위 크로아티아 해안마을 캠핑카 여행, 8위 스위스 알프스 산악열차, 7위 헝가리 야간 침대열차, 6위 체코 프라하 스쿠터 투어, 5위 스위스 푸르카패스 드라이빙, 4위 이탈리아 베니스 곤돌라, 3위 크로아티아 아드리아해 요트 항해, 2위 스위스 알프스 산악 자전거가 나온다. 그리고 마지막 1위로 등장하는 것이 이탈리아 아말피 오픈카 일주다. 순전히 이 광고 때문에 한국인들에게 새롭게 주목받는 곳이 이탈리아 남부의 아말피다.

아말피(Amalfi)는 이탈리아 캄파니아주에 속한 아주 작은 도시. 나폴리에서 남동쪽으로 47km에 위치했고, 소렌토 반도 남쪽에 위치해 지중해를 온몸으로 안고 있는 어촌이다.

아말피는 4세기 경 유럽 사람들에게 알려지기 시작해 로마제국보다도 비잔틴인들에 의해 발전하기 시작했다. 9세기 경에는 제법 강력한 해군력을 바탕으로 해상강국으로 성장해 이탈리아의 다른 도시인 제노바나 피사 등과 어깨를 나란히 했지만, 12세기 시칠리아와 피사에 잇따라 정복되고, 십자군 전쟁 때 동방으로 향하는 베네치아나 제노바 등의 해상로가 발전하면서 아프리카나 스페인 쪽으로 향해있는 아말피는 상대적으로 쇠퇴하기 시작했다.

이탈리아 캄파니아주에 속한 아말피의 중심부인 선착장 ⓒ이석원

이탈리아 캄파니아주에 속한 아말피의 중심부인 선착장 ⓒ이석원

지금은 인구 5000명이 조금 넘는 아주 작은 어촌마을로 쇠락했지만, 대신 아름다운 해안과 최고 절경의 해안도로, 그리고 1년 내내 온화하고 쾌적한 기후로 이탈리아는 물론 유럽 최고의 휴양지가 되고 있다. 마을 여기저기의 고급 별장들은 할리우드의 톱스타들이 소유하고 있고, 바다에 떠 있는 요트 중에는 안젤리나 졸리와 브래드 피트의 것도 있다고 한다.

내가 아말피를 처음 접한 것은 일본 영화 ‘아말피 여신의 보수’였다. 우리나라에도 제법 알려진 일본 배우인 오다 유지가 주인공으로 등장하는 이 영화는 그다지 재밌는 영화라고 할 수는 없었지만 영화에 등장하는 아말피라는 작은 어촌 마을이 뇌리에 깊이 박힐 만큼 아름다웠다. 그러고보면 일본 영화 때문에 가본 곳이 세 번째다. 그 유명한 ‘냉정과 열정사이’ 때문에 이탈리아 피렌체를 갔고, ‘카모메 식당’ 때문에 헬싱키를 갔으니...

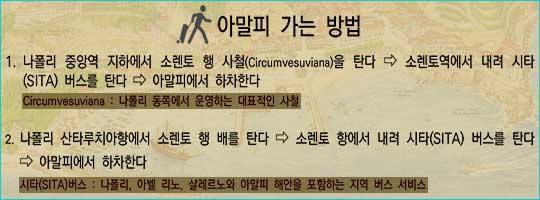

아무튼 아말피로 가는 방법은 차를 빌려서 가는 것 말고는 대단히 제한적이다. 가장 흔한 방법이 나폴리에서 사철(Circumvesuviana)이라고 불리는 지방 열차를 타고 소렌토로 가서, 거기서 시타버스(SITA Bus)를 타고 세상에서 가장 아름다운 해변도로를 따라 가는 것이다. 물론 나폴리 산타루치아항에서 배를 타고 소렌토를 가는 방법도 있고, 또 사실은 시간적 여유가 있으면 그것을 추천한다. 사철은, 이제껏 내가 타본 모든 기차 중 최악이었기 때문이다. 1980년대 간현이나 대성리를 가기 위해 탔던 비둘기 열차는 사철에 비하면 차라리 KTX다.

나폴리에서 소렌토로 가는 길에 폼페이를 덮쳤던 베수비오 화산이 한 눈에 들어온다. ⓒ이석원

나폴리에서 소렌토로 가는 길에 폼페이를 덮쳤던 베수비오 화산이 한 눈에 들어온다. ⓒ이석원

나폴리에서 인근 여러 지방을 연결하는 사철은 비좁고 더럽고, 사람들로 북새통을 이루는 열악함이 가장 큰 특징이다. 심지어 운행 중 고장이 나 중행을 정지하는 일이 다반사다. ⓒ이석원

나폴리에서 인근 여러 지방을 연결하는 사철은 비좁고 더럽고, 사람들로 북새통을 이루는 열악함이 가장 큰 특징이다. 심지어 운행 중 고장이 나 중행을 정지하는 일이 다반사다. ⓒ이석원

나폴리 중앙역 지하에서 탄 사철이 나폴리를 빠져나갈 때쯤이면 손에 잡힐 듯 베수비오 화산이 보이고, 그 베수비오 화산이 서기 79년 대폭발을 하면서 집어삼킨 도시 폼페이를 거치면 1시간 30여분 만에 소렌토 역에 도착한다.

이 사철, 좁고 딱딱한 의자와 냄새나는 실내에서 온갖 장사치와 구걸꾼들의 시끄러운 소음을 들어야 한다. 특히 여름에는 에어컨도 없이 좁은 창문으로 들어오는지 안 들어오는지도 모르는 바람을 쫓아다니며 맞아야할 지경이다. 게다가 걸핏하면 정차한 역에서 움직이질 않는다. 고장이 잦은 편이다. 내가 탔던 사철도 에르코라노(Ercolano)라는 역에서 서더니 한참을 움직이지를 않다가 결국 운행중지. 그 다음에 오는 열차로 그 많은 승객이 갈아타는 참변을 일으키기도 했다.

유명한 이탈리아 칸초네 '돌아오라 소렌토로(Torna a Surriento)'의 창작자로 알려진 잠바티스타 데 쿠르티스의 동상이 소렌토역 앞에 세워져 있다. ⓒ이석원

유명한 이탈리아 칸초네 '돌아오라 소렌토로(Torna a Surriento)'의 창작자로 알려진 잠바티스타 데 쿠르티스의 동상이 소렌토역 앞에 세워져 있다. ⓒ이석원

천신만고 끝에 소렌토역에 도착하면 상황은 완전히 달라진다. 이탈리아 칸초네 '돌아오라 소렌토로(Torna a Surriento)'로 유명한 소렌토는 아름다움이 거리 곳곳에 넘쳐흐르고, 이탈리아 남부의 낭만과 정취가 온 도시에 뭍어 있는 그런 곳이기 때문이다. SITA 버스를 타고 소렌토 중심가를 벗어나 산으로 오를 때 쯤이면 드넓게 펼쳐진 지중해가 최고의 찬사를 받으며 펼쳐지고, 그리고 그 유명한 아말피 해안도로에 접어들면 당나라 이백의 시에 등장하는 '별유천지비인간(別有天地非人間)'인지 안견의 '몽유도원도'인지, 아무튼 인간세계가 아닌 듯한 극한의 절경이 펼쳐진다.

소렌토에서 아말피에 이르는 이 절벽 해안도로는 영국 BBC 방송이 선정한 '죽기 전에 꼭 가봐야 할 곳' 중 으뜸이라고 한다. 좁다란 왕복 2차선 도로 중 일부 구간은 이미 900년 가까이 된 길이다. 중간중간 돌로 된 다리는 무너지지 않고 버티는 게 신기할 정도로 오래돼 보이기도 한다.

소렌토에서 아말피로 향하는 해안 절벽도로. BBC가 선정한 '죽기 전 꼭 가봐야 할 곳'이며 대한항공이 선정한 '달리고 싶은 유럽' 1위의 길이다. ⓒ이석원

소렌토에서 아말피로 향하는 해안 절벽도로. BBC가 선정한 '죽기 전 꼭 가봐야 할 곳'이며 대한항공이 선정한 '달리고 싶은 유럽' 1위의 길이다. ⓒ이석원

아말피 해안도로를 달리는 내내 오른쪽으로 보이는 지중해는 현실감이 떨어질 정도로 아름답다. ⓒ이석원

아말피 해안도로를 달리는 내내 오른쪽으로 보이는 지중해는 현실감이 떨어질 정도로 아름답다. ⓒ이석원

아말피 해안도로의 아스팔트는 현대에 와서 덧입혀지고 보수되기를 반복했지만 아스팔트 밑의 도로 원형은 이미 900년이 넘은 경우가 허다하다. 사진 속 작은 독 교량도 900년을 버텨오고 있다고 한다. ⓒ이석원

아말피 해안도로의 아스팔트는 현대에 와서 덧입혀지고 보수되기를 반복했지만 아스팔트 밑의 도로 원형은 이미 900년이 넘은 경우가 허다하다. 사진 속 작은 독 교량도 900년을 버텨오고 있다고 한다. ⓒ이석원

아말피 해안도로를 달리면서 바라볼 수 있는 절경의 절정. 바다로 달려나간 자그마한 반도의 꼭대기에 아슬아슬하게 얹혀져 있는 건축물도 나이가 예사롭지 않아보인다. ⓒ이석원

아말피 해안도로를 달리면서 바라볼 수 있는 절경의 절정. 바다로 달려나간 자그마한 반도의 꼭대기에 아슬아슬하게 얹혀져 있는 건축물도 나이가 예사롭지 않아보인다. ⓒ이석원

이 좁다란 해안도로는 곡선이 심해 2대의 버스가 한꺼번에 지나기도 버거워 보인다. 또 운전 험하기로 소문난 이탈리아 버스기사들은 곡선주로에서도 속도를 줄이지 않고 달려 차가 절벽으로 밀려 떨어질까 오금이 저리기도 한다. SITA 버스를 타는 사람 중 노약자나 임산부, 그리고 모험을 즐기지 않는 사람은 절대 버스의 오른쪽 좌석에 앉지 말라고 할 정도다. 오른쪽 자리에서는 수십에서 수백미터 끝에 있는 깊고 시퍼런 지중해 바다가 눈앞으로 달려들기 때문이다.

아말피는 경사가 가파른 지형을 그대로 살려 사람들이 사는 집과 호텔, 그리고 별장을 지은 형태다. 단 한 채도 같은 모양을 하지 않은 집과 호텔들이, 비록 화려하지는 않지만 아말피를 이루는 가장 아름다운 풍경이 되고 있다. ⓒ이석원

아말피는 경사가 가파른 지형을 그대로 살려 사람들이 사는 집과 호텔, 그리고 별장을 지은 형태다. 단 한 채도 같은 모양을 하지 않은 집과 호텔들이, 비록 화려하지는 않지만 아말피를 이루는 가장 아름다운 풍경이 되고 있다. ⓒ이석원

그렇게 다시 1시간 30분을 달려 도착한 아말피는 아주 소박하면서도 말로 표현이 안되는 아름다움이 눈을 시리게 하는 곳이다. 깎아지른 절벽 위에 위치한 각양각색의 호텔들, 화려하지 않지만 단 하나도 똑같은 모양이 아닌 부자들의 별장들. 아기자기하면서도 '지중해스럽다'는 표현을 그냥 하고 싶어진다. 그리고 거의 모든 호텔들은 객실이 한 방향이어서 창문을 열면 그 앞에 펼쳐진 지중해는 또한 '별유천지비인간'이라는 말이 절로 나온다. 바다에 접한 낮은 곳에 있는 호텔과 별장 중에는 쪽문을 열고 그대로 지중해로 뛰어들어 수영을 즐길 수 있는 곳도 적지 않다.

사실 아말피는 아주 작은 도시다. 유럽 관점에서 도시라고 하지 사실 우리 관점에서 보면 경상남도 통영시에 속한 작은 리 단위 마을 정도의 어촌이다. 그 유명하다는 아말피 해변이라고 해봐야 총연장 길이가 채 500m도 안되고, 느릿한 걸음으로 돌아다녀도 1시간이면 마을 어지간한 곳은 모두 다닐 수 있을 정도다.

아말피 해안 절벽 맨 아래에 있는 한 호텔은 수영장 쪽문을 열면 바로 지중해 바다로 뛰어들 수 있다. ⓒ이석원

아말피 해안 절벽 맨 아래에 있는 한 호텔은 수영장 쪽문을 열면 바로 지중해 바다로 뛰어들 수 있다. ⓒ이석원

경사 가파른 절벽을 그대로 깎아 길을 내다보니 여러 곳이 막혀 터널을 뚫기도 한다. 자연의 상태 그대로인 짧은 터널은 그 자체로도 훌륭한 풍경이 되고 있다. ⓒ이석원

경사 가파른 절벽을 그대로 깎아 길을 내다보니 여러 곳이 막혀 터널을 뚫기도 한다. 자연의 상태 그대로인 짧은 터널은 그 자체로도 훌륭한 풍경이 되고 있다. ⓒ이석원

호텔들이 모여있는 지역에서 해안 선착장으로 향하는 절벽 계단. 내려갈 때의 까마득함과는 또 다른 아찔함을 다 내려가서 느낄 수 있다. ⓒ이석원

호텔들이 모여있는 지역에서 해안 선착장으로 향하는 절벽 계단. 내려갈 때의 까마득함과는 또 다른 아찔함을 다 내려가서 느낄 수 있다. ⓒ이석원

그러나 아말피를 제대로 눈에 다 담자면 얼마의 시간이 걸릴는지 모르겠다. 눈에 담는 것이 아니라 마음에 담는다면 사실 수년이 걸려도 다 담기지 않을 것이다.

선착장이 있는 아말피 중심가로 천천히 걸어내려 오면서 보이는 여러 호텔들이나 별장들, 그리고 굽이굽이 좁은 도로와 암벽을 그냥 뚫어서 만든 동굴 같은 터널은, 왜 수많은 유럽인들이나 돈 많은 미국인들, 그리고 일본인들이 이곳을 극찬하며 이곳에 오려고 하는지를 알게 해준다.

작지만 아름다운 아말피 해변에 있는, 1935년부터 이곳에 있었다는 레스토랑 '마리나 그란데(Marina Grande)'에서 맛본 스파게티와 리조토는, 그 앞에 펼쳐진 풍광을 반찬으로 더해 이제껏 먹어본 그 어떤 이탈리아 음식 중 단연 최고다. 그리고 해가 떨어지면서 사위가 어둠으로 덮히는 아말피의 절벽 집들은 그냥 아름다운 수채화고, 새로운 천국의 일상이다. 밤이 되면 더욱 아름다운 아말피는 밝게 빛나는 보석같은 상점들, 거리의 예술가, 너무 행복하게 뛰어노는 아이들로 가득했다.

해가 지기 시작한 아말피는 또 다른 얼굴로 여행자를 맞는다. 언덕 위에 하나 둘씩 켜지는 불이 촛불을 많이 닮았다는 생각이 든다. ⓒ이석원

해가 지기 시작한 아말피는 또 다른 얼굴로 여행자를 맞는다. 언덕 위에 하나 둘씩 켜지는 불이 촛불을 많이 닮았다는 생각이 든다. ⓒ이석원

어느 해안가인들 야경이 아름답지 않겠나마는 아말피 해안의 야경은 인공과 자연이 어우러진 묘한 조화를 만들며 지친 여행자를 행복하게 해준다. ⓒ이석원

어느 해안가인들 야경이 아름답지 않겠나마는 아말피 해안의 야경은 인공과 자연이 어우러진 묘한 조화를 만들며 지친 여행자를 행복하게 해준다. ⓒ이석원

아말피에 유명한 건축물이라고는 성안드레아 대성당 뿐이다. 베드로 성인과 함께 갈릴리 호수에서 고기를 잡다가 예수님의 제자가 된 것 때문에 어부들의 수호성인이기도 한 안드레아 성인은 아말피의 수호성인이다. 그래서 아말피의 광장 문화는 성안드레아 대성당 앞 광장에서 이뤄진다. 사람들은 자연스럽게 이 곳에 모이고 이 곳에서 즐겁게 이야기하고 놀고 있었다.

아말피의 중심이 되는 성안드레아 대성당. 아말피의 두오모라고도 불리는 이 성당을 오르는 계단은 밤이면 아말피 주민과 여행객들로 가득찬다. ⓒ이석원

아말피의 중심이 되는 성안드레아 대성당. 아말피의 두오모라고도 불리는 이 성당을 오르는 계단은 밤이면 아말피 주민과 여행객들로 가득찬다. ⓒ이석원

아말피의 수호성인인 안드레아 성인의 동상. 왜 연인들은 다른 장소 많은데 꼭 여기서 서로들의 사랑을 확인하곤 할까? ⓒ이석원

아말피의 수호성인인 안드레아 성인의 동상. 왜 연인들은 다른 장소 많은데 꼭 여기서 서로들의 사랑을 확인하곤 할까? ⓒ이석원

성안드레아 대성당 앞 광장에서 한 행위예술가가 판토마임을 선보이고 있다. 어린 아이들도 거리낌 없이 이 예술가와 함께 하는 모습이 인상적이다. ⓒ이석원

성안드레아 대성당 앞 광장에서 한 행위예술가가 판토마임을 선보이고 있다. 어린 아이들도 거리낌 없이 이 예술가와 함께 하는 모습이 인상적이다. ⓒ이석원

아말피 해변에서 성안드레아 대성당을 지나 고지대로 오르는 골목길 양 옆엔 보석처럼 빛나는 카페와 레스토랑, 그리고 각양각색의 기념품 가게와 토속품 판매점들이 즐비하다. 그냥 멋지다고 표현하기 위해서 ‘보석처럼 빛나는’이라고 하는 것이 아니라, 밤에 오르내리는 그 골목의 양 옆 가게들은 그야말로 ‘반짝반짝’ 빛나고 있다.

밤이 되면 더욱 아름답게 반짝이는 아말피의 골목. 고지대로 오르는 양편은 각종 토산품과 카페 레스토랑으로 늦은 밤까지도 흥겨움을 만끽하게 해준다. ⓒ이석원

밤이 되면 더욱 아름답게 반짝이는 아말피의 골목. 고지대로 오르는 양편은 각종 토산품과 카페 레스토랑으로 늦은 밤까지도 흥겨움을 만끽하게 해준다. ⓒ이석원

아말피에는 도자기류의 토산품이 많다. 항아리나 술병 모양의 도자기는 물론 특히 모자이크 양식의 접시는 고가의 예술품을 보는 듯 하다. ⓒ이석원

아말피에는 도자기류의 토산품이 많다. 항아리나 술병 모양의 도자기는 물론 특히 모자이크 양식의 접시는 고가의 예술품을 보는 듯 하다. ⓒ이석원

소렌토 지역은 지중해의 눈부신 태양을 온 몸으로 받아낸 레몬이 유명하다. 소렌토와 카프리, 포지타노와 살레르노 일대도 레몬과 레몬을 응용한 제품들이 많은데, 특히 아말피에서 가장 유명한 레몬 제품은 레몬술이다. ⓒ이석원

소렌토 지역은 지중해의 눈부신 태양을 온 몸으로 받아낸 레몬이 유명하다. 소렌토와 카프리, 포지타노와 살레르노 일대도 레몬과 레몬을 응용한 제품들이 많은데, 특히 아말피에서 가장 유명한 레몬 제품은 레몬술이다. ⓒ이석원

특히 아말피를 대표하는 레몬과 도자기류는 이 골목을 아름답게 빛내는 다이아몬드다. 아말피 뿐 아니라 카프리, 포지타노, 살레르노 등 소렌토 지역 어디를 가나 흘러넘치는게 레몬이다. 생레몬 열매는 물론이지만 특히 아말피에서 가장 흔하게 접할 수 있는 것은 레몬으로 만든 술과 레몬 비누다. 아말피를 찾은 관광객이라면 가방이 미어터질 정도로 사들고 간다는데, 그래서일까? 아말피 골목을 거니는 내내 코 끝에서 레몬향이 떨어지지를 않는다. 새콤달콤한 레몬향과 함께 아말피의 밤이 깊어간다.

아말피의 지중해를 가장 멋지게 감상하기 위해서는 조금 부지런을 떨 필요가 있다. 어느 바닷가든 해뜨는 장면이야 다 멋지겠지만, 아말피의 여명은 회색이 깊게 감도는 지중해와 바다로 달려간 자그마한 반도들, 그리고 어둠이 채 가시지도 않은 바다에서 고기를 잡는 어부의 작은 배와 함께 최고의 절정을 맛보게 해 준다.

해가 뜨기 직전, 아말피 앞 바다에서 이른 새벽부터 고기잡이를 나온 자그마한 배 한 척. 아련해 보이면서도 아름답다. ⓒ이석원

해가 뜨기 직전, 아말피 앞 바다에서 이른 새벽부터 고기잡이를 나온 자그마한 배 한 척. 아련해 보이면서도 아름답다. ⓒ이석원

사진 왼쪽에 보이는 반도 때문에 아말피에서 해가 뜨는 장면을 보긴 쉽지 않다. 하지만 여명이 밝아오기 시작할 무렵 아말피의 해안은 새로 태어나는 파란 새벽을 선사한다. ⓒ이석원

사진 왼쪽에 보이는 반도 때문에 아말피에서 해가 뜨는 장면을 보긴 쉽지 않다. 하지만 여명이 밝아오기 시작할 무렵 아말피의 해안은 새로 태어나는 파란 새벽을 선사한다. ⓒ이석원

아말피에 해가 뜨기 직전 여명이 몰려오는 바로 그 시간, 그 지극히 고요한 지중해 바다에 떠서 새벽 물고기를 잡고 있는 작은 배 한 척, 저 멀리에서 비쳐오는 새벽의 푸른 그림자, 하나 둘 띄엄띄엄 불이 켜지면서 부지런한 아침을 맞는 절벽 위의 집들. 이 모든 것은 이번 여행에서 가장 아름답고 행복한 추억이 돼서 그 새벽 콧속으로 밀려들어온다.

그리스 신화에서 가장 위대한 영웅으로 그려지는 헤라클레스에게는 사랑하는 여인이 있었다. 그러나 이 여인은 헤라클레스를 남겨놓고 일찍 세상을 뜬다. 그 슬픔에 헤라클레스는 세상에서 가장 아름다운 곳에 연인의 시신을 묻고, 그 무덤을 지키려고 마을을 만든다. 그 여인의 이름이 아말피이고 바로 이곳에 그녀가 묻혀 있다.

그래서, 단언컨대 아말피는 가장 완벽한 세상이다.

글·사진 이석원 여행작가 / 기자

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

0

0

기사 공유

이석원 기자 (galamoi@dailian.co.kr)

기사 모아 보기 >

댓글

0

/ 150

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

0 개의 댓글 전체보기

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기