광속구 없이 자유자재 컨트롤로 KIA 타선 압도

7이닝 1실점, 파이어볼러 양현종과 맞대결 완승

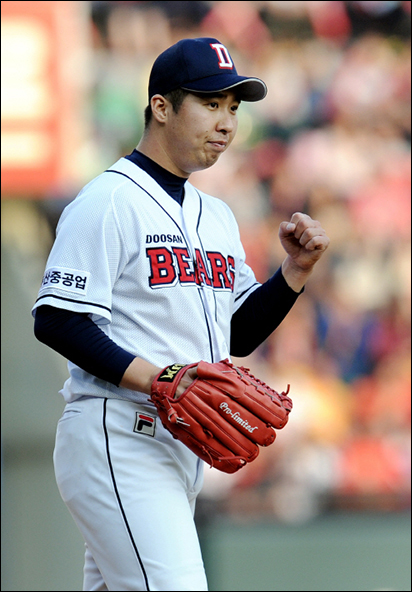

6일 KIA전에서 보여준 유희관의 피칭은 그레그 매덕스를 연상케 할 정도로 인상적이었다. ⓒ 두산베어스

6일 KIA전에서 보여준 유희관의 피칭은 그레그 매덕스를 연상케 할 정도로 인상적이었다. ⓒ 두산베어스

현대 프로야구에서 정상급 투수로 군림하기 위해서는 빠른 구속은 필수조건 중 하나다.

초창기에는 제구와 다양한 변화구로 극복이 가능했지만 구단별로 분석 시스템이 발전하고 타자들의 스윙 스피드가 빨라진 요즘은 다르다. 아무리 뛰어난 변화구라 해도 빠른공이 뒷받침돼야 제 기능을 할 수 있기 때문이다.

류현진-윤석민-김광현 등은 빼어난 변화구도 있었지만 무엇보다 타자들을 힘으로 윽박지를 수 있는 강력한 직구가 있어 정상권에서 포효할 수 있었다.

드물지만 예외도 있다. 구속은 느리지만 칼날 같은 제구력과 다양한 변화구로 타자들을 압박할 수 있는 투수도 분명히 존재한다. 공이 상대 타자에게 훤히 보여 충분히 칠 수 있을 것 같지만 방망이를 내면 어이없는 헛스윙. 잘 맞았다 싶어도 평범한 땅볼이나 뜬공에 그친다.

메이저리그로 따지면 ‘교수(Professor)’ 그렉 매덕스가 대표적이다. 최근 명예의 전당에 입성한 매덕스는 공은 빠르지 않지만 23시즌 355승 227패 평균자책점 3.16의 화려한 성적을 남겼다.

직구 평균 구속이 83.7마일(약 시속 135km)대에 불과했지만, 제구력이 워낙 좋고 경기 운영 능력과 탁월한 수비능력으로 실점을 최소화했다.

주무기 투심패스트볼을 비롯해 다양한 구질을 자유롭게 구사했다. 특히, 땅볼 타구를 유도하는 데 탁월한 능력을 갖춰 적은 투구수로 맞춰 잡았다. 1997년 7월 23일 시카고 컵스를 상대로 단 76개의 공으로 완투승을 따낸 것을 비롯해 100개 이하의 투구로 9이닝을 모두 마친 경우가 31회나 된다.

물론 필요한 경우에는 꽉 찬 공으로 삼진을 잡는 능력도 일품이었다. 빠른공만 갖추지 못했을 뿐 그 외 투수가 지녀야 될 모든 부분에서 출중한 기량을 갖춰 강력한 파워를 내뿜는 타자들을 자유자재로 요리했다.

국내야구로 눈을 돌려보면 두산 베어스 좌완투수 유희관(28)이 바로 이러한 범주에 속한다. 직구 구속 130km대에 불과하지만 두둑한 뱃심을 바탕으로 자신 있게 공을 던질 수 있다. 이는 빼어난 제구력이 뒷받침되기 때문이다.

코믹한 이미지로 인해 만화 제목이자 그의 이름을 본뜬 ‘유희왕(遊戯王)’이라는 별명으로 불리기도 하며, 느린공에 빗대어 파이어볼러의 반대말인 ‘모닥볼러’라는 애칭도 따라붙고 있다.

하지만 유희관의 직구는 구속에 비해 쳐내기가 매우 어렵다. 워낙 몸쪽-바깥쪽 꽉 찬 코스로 들어오는 데다 제구가 잘된 싱커-커브를 적절히 섞어 던질 줄 알기 때문이다. 예상치 못한 타이밍에 직구가 들어오면 구속이 느리더라도 타자들이 꼼짝 못한다.

더욱이 자신의 느린 구속을 자랑(?)이라도 하듯 더 느린 저속커브 등을 섞어 교란시키는 피칭에 능해 타자들이 느끼는 체감스피드는 130km대 이상이라는 평가다. 국내 정상급 타자들의 상당수는 스윙 스피드를 앞세워 타격 타이밍을 잡는 경우가 많은데 유희관 같은 희귀한 유형의 투수는 더더욱 어렵게 느껴질 수밖에 없다.

지난 시즌 145.1이닝을 던져 평균자책점 3.53의 호성적을 기록한 유희관은 올 시즌 역시 순항을 거듭하고 있다. 6일 잠실구장서 펼쳐진 '2014 한국야쿠르트 세븐 프로야구' KIA전에서 7이닝 5피안타 1실점 호투하며 승리투수(두산 4-1승)가 됐다. 니퍼트-노경은 등이 무너지며 난국에 빠진 팀을 연패 수렁에서 건져 올렸다는 점에서 의미가 컸다.

KIA 타자들의 타격 컨디션은 나쁘지 않았지만 유희관의 타이밍을 뺏는 피칭에 별다른 반격조차 못해보고 무너지고 말았다. 유희관의 투구수는 7이닝 동안 82개에 불과했다. 매덕스가 떠오르는 순간이다. 유희관의 상승세는 어디까지 이어질까. 느리지만 강한 모닥볼러 행보에 귀추가 주목된다.

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

0

0

기사 공유

김종수 기자 (asda@dailian.co.kr)

기사 모아 보기 >

댓글

0

/ 150

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

0 개의 댓글 전체보기

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기