막대한 중계권료 균등 배분 정책 수년간 이어져

모든 구단들이 자금력 갖추며 전력 상향 평준화

상향 평준화가 이뤄진 프리미어리그. ⓒ AP=뉴시스

상향 평준화가 이뤄진 프리미어리그. ⓒ AP=뉴시스

10년 넘게 유지되어오던 잉글랜드 프리미어리그의 ‘빅6’ 체제가 종식을 고하고 있다.

2000년대 초반 러시아 석유 재벌 로만 아브라모비치가 첼시 구단주가 되며 ‘빅4’ 시대를 열었던 EPL은 전 세계 자본이 쏠리기 시작했고, 2009년 UAE 왕족 셰이크 만수르가 맨체스터 시티를 인수한 뒤 ‘빅6’로 확대된 6강 체제를 이어갔다.

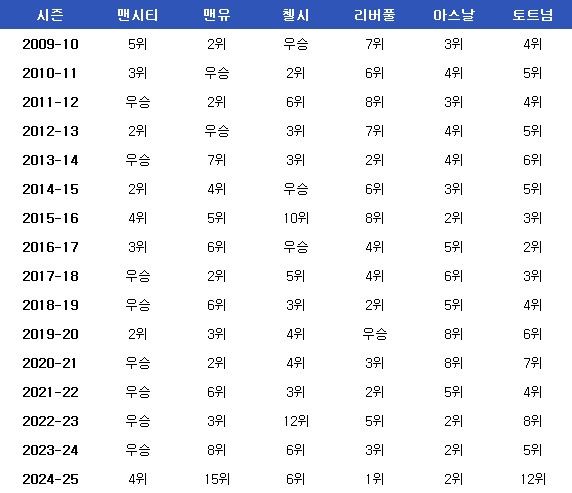

‘빅6’의 위엄은 대단했다. 2009-10시즌부터 지난 시즌까지 15년간 맨시티(8회 우승), 첼시(3회), 맨유(2회), 리버풀(1회) 등 4개 팀이 우승을 나눠가졌고, 빅6 외 우승은 기적적인 시즌을 보낸 2015-16시즌 레스터 시티가 유일했다.

UEFA 챔피언스리그 진출권이 걸려있는 4위 이내 순위도 ‘빅6’ 구단들의 싸움이었다. 지난 15시즌간 ‘빅6’ 외 팀들이 챔피언스리그 티켓을 가져간 경우는 레스터 시티 외에 2022-23시즌 뉴캐슬(4위), 2023-24시즌 아스톤 빌라(4위)뿐이다.

뉴캐슬과 아스톤 빌라의 사례에서 보듯 이미 최근 들어 ‘빅6’ 체제는 서서히 균열이 발생하고 있었다.

그리고 올 시즌 4연패를 이어오던 ‘절대 1강’ 맨시티의 추락과 10위권 밖으로 밀린 맨체스터 유나이티드, 토트넘의 부진이 동시에 발생하며 견고했던 ‘빅6’의 아성이 깨진 모습이다.

2009-10시즌 이후 EPL 빅6 순위. ⓒ 데일리안 스포츠

2009-10시즌 이후 EPL 빅6 순위. ⓒ 데일리안 스포츠

팀들의 전력이 상향평준화가 된 이유는 사우디 자본을 등에 업은 뉴캐슬과 같은 팀의 등장도 있지만, 대부분의 팀들이 자금 걱정 없이 선수 영입에 적극 나설 수 있기 때문이다.

자금의 선순환이 이뤄질 수 있었던 가장 큰 요인은 역시나 중계권료 배분 정책에 있다. 프리미어리그는 특정 팀들의 독주를 막기 위해 일찌감치 중계권료를 균등 배분하는 정책을 고집하고 있다.

프리미어리그 사무국은 중계권료에 대해 뚜렷하게 공개하지 않았으나, 알려진 바에 따르면 연간 약 3조원의 수익을 올리고 있다.

영국 내 중계권료에 대해서는 전체 금액의 50%를 20개 클럽에 균등 배분하고 25%는 중계 경기 수에 따라 배분, 그리고 나머지 25%는 최종 순위에 따라 차등 배분한다. 순위별 차등 지급만 해오던 다른 리그와 확연하게 다른 점이다.

글로벌(해외) 중계권료 또한 2019-20시즌부터 새 규칙 적용해 고루 나눠가질 수 있는 구조를 마련했다. 즉, 우승팀의 경우 약 2800억원을 받고, 하위팀 또한 약 1650억원 정도를 수령할 수 있어 구단 재정에 매우 큰 도움이 되고 있다.

그리고 구단들은 막대한 돈을 바탕으로 적극적인 선수 영입 및 구단 인프라 확충, 팬 서비스 강화에 나섰고, 프리미어리그 사무국이 의도한 대로 자금의 선순환, 전력의 평준화로 이어졌다.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기