국내 수입차 시장 미국차 점유율 5% 내외 불과

저연비, 투박한 디자인, 비싼 수리비 등으로 존재감 약해

한국은 年 143만대 미국으로 수출…무역불균형 공격 빌미 될 수도

에너지 수입 확대 등과 연계 협상…현대차그룹 대미 투자 등 강조해야

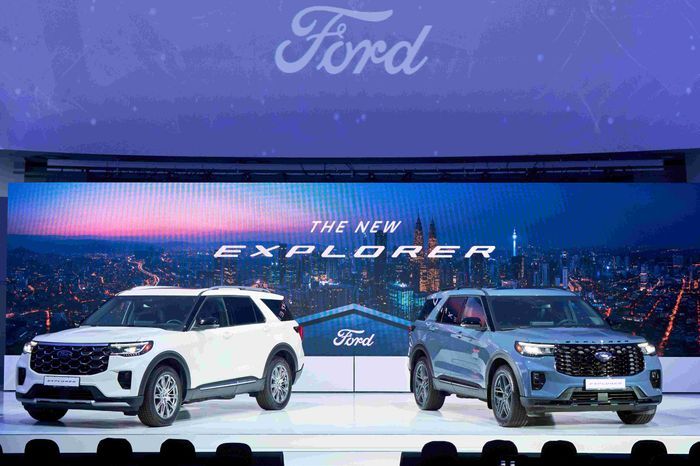

더 뉴 포드 익스 플로러. ⓒ포드세일즈서비스코리아

더 뉴 포드 익스 플로러. ⓒ포드세일즈서비스코리아

‘미국 우선주의’를 앞세운 트럼프 2기 행정부 출범으로 국내 자동차 업계에도 거센 통상압력이 우려되고 있다. 한미 자유무역협정(FTA) 재협상이든 개별 관세협상이든 양국간 무역불균형이 두드러진 분야가 타깃이 될 것으로 점쳐지는 가운데, 한국 시장에서의 미국산 자동차 판매 부진이 부정적 요인이 될 전망이다.

6일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난해 국내 판매된 총 1만5229대의 수입차 중 3분의 2에 해당하는 1만843대는 독일차인 것으로 나타났다. 이어 일본차가 1733대, 스웨덴차가 1733대로 뒤를 이었고, 미국차는 799대에 그쳤다. 미국차 점유율은 5.2%에 불과했다.

독일차의 경우 국내 수입차 시장 톱2인 BMW(5960대)와 메르세데스-벤츠(3790대)의 물량이 워낙 압도적이다. 일본차는 렉서스(1126대)를 필두로 토요타(430대), 혼다(177대)가 포진했고, 스웨덴차는 볼보(1033대)가 대부분을 차지한 가운데 볼보 산하 전기차 브랜드 폴스타(103대)가 뒤를 받쳤다.

반면 미국 브랜드들은 부진 일색이다. 포드가 366대, 산하 고급차 브랜드 링컨(134대)까지 포함해 가까스로 500대를 채웠다. 완성차 업체인 한국GM이 수입‧판매하는 쉐보레는 134대, GMC는 14대에 그쳤다. GM의 고급차 브랜드 캐딜락도 26대에 머물렀다. 스텔란티스 산하 지프도 120대로 큰 힘을 쓰지 못했다.

연간 판매량으로 봐도 국내 소비자들의 미국차 외면 현상은 뚜렷하다. 지난해 국내에서 판매된 수입차 총 26만3288대 중 미국차는 4만879대로 15.5%를 점유했다. 하지만 중국산을 주로 들여와 파는 테슬라를 제외하면 총 23만3538대 중 미국차는 1만1129대로 점유율이 4.8%에 불과했다.

김필수 대림대학교 미래자동차학부 교수는 미국차 브랜드의 국내 시장에서의 부진 원인에 대해 “국내 소비자들은 세계적으로 까다롭기로 유명하다. 한국에서 검증되면 글로벌 시장에서 대박이 터진다는 얘기가 있을 정도”라면서 “그런데 미국차는 연비도 떨어지고 하이브리드 기술도 없고 디자인도 투박해 국내 소비자들의 까다로운 취향에 맞추지 못하고 있다”고 지적했다.

김 교수는 또 “미국차 대중 브랜드는 수입차 중에서는 가격이 저렴한 편이지만 부품 가격과 공임이 수입차들 중 비싸기로 유명해 가성비 측면에서도 어필을 못 하고 있다”고 덧붙였다.

이런 상황은 앞으로 이어질 트럼프 2기 행정부의 통상압력에서 공격의 빌미가 될 여지가 큰 부분이다. 트럼프 정부는 1기 때였던 지난 2018년 한미 FTA 재협상에서도 자동차를 미국의 최대 적자 품목으로 지목하고 우리 정부를 압박했던 바 있다.

당시 우리는 한국산 픽업트럭 관세철폐 기간을 기존 2021년에서 2024년까지 20년 연장하고, 미국산 자동차에 대해 한국 안전기준을 충족하지 못하더라도 미국 기준을 충족하면 수입을 허용하는 쿼터를 기존 제작사당 2만5000대에서 5만대로 확대하는 데 합의하며 가까스로 위기를 넘겼다.

현대자동차 울산공장 수출선적부두에서 수출용 자동차들이 자동차운반선에 선적되고 있다. ⓒ현대자동차

현대자동차 울산공장 수출선적부두에서 수출용 자동차들이 자동차운반선에 선적되고 있다. ⓒ현대자동차

하지만 한국에서의 미국차 판매는 여전히 부진하고, 국내 자동차 제조사들에게 미국은 여전히 주력 수출 시장이다. 지난해 한국의 자동차 수출은 총 278만2612대였으며, 그 중 60.6%에 해당하는 168만6517대가 북미로 수출됐다. 수출 지역을 미국으로 한정해도 51.5%에 해당하는 143만2713에 달한다.

지난해 117만2633대를 수출한 현대차와 100만5155대를 수출한 기아 모두 절반가량을 북미행 선박에 실어 보냈다. 미국 제너럴모터스(GM)의 한국 생산법인인 한국GM 역시 한국의 대미 자동차 수출 확대에 크게 기여하고 있다. 지난해 한국GM이 수출한 47만3165대의 자동차가 대부분 북미로 향했다.

업계에서는 이런 상황을 감안해 미국 정부와의 협상에서 양국간 자동차 무역규모만을 떼놓고 논의를 진행할 게 아니라, 에너지 등 다른 교역품목과 묶어 협상할 필요가 있다는 지적이 나온다. 국내 기업들의 대미 투자 규모를 강조할 필요성도 제기된다.

김 교수는 “미국차가 국내에서 안팔리는 것은 소비자 취향 문제인데, 이걸 인위적으로 조절할 수는 없다”면서 “미국산 석유와 가스에 대해 중동산보다 높은 가격을 감수하고라도 수입을 확대하는 방안이 언급되는데, 그런 것들과 자동차 관세 관련 교섭을 묶어서 협상해야 한다”고 지적했다.

그는 이어 “현대차그룹이 미국 조지아주에 수조원을 쏟아 부어 전기차 공장(현대차그룹 메타플랜트 아메리카, HMGMA)을 짓는 등 지난 2~3년 사이 대미 투자가 가장 컸다”면서 “아직 신공장 준공식을 열지 않았는데, 트럼프 대통령을 준공식에 초청해 현대차그룹이 미국 자동차 산업에 기여한 부분을 강조한다면 통상압력을 완화할 수 있을 것”이라고 말했다.