여름빛 작가, 카카오페이지 휴재 거절 폭로

"후차감 MG 계약·높은 플랫폼 수수료, 작가들에게 족쇄로 작용"

국내 웹툰 시장은 성장을 거듭해 1조 원의 경제 규모를 자랑하게 됐다. 드라마로 또 영화, 게임으로 활발하게 제작되면서 그 존재감을 더욱 키워가고 있다. 그러나 최근 웹툰 생산의 주체인 작가를 비롯한 창작자들이 겪는 어려움이 터져 나오면서 진정한 성장을 위한 변화의 필요성이 제기되고 있다.

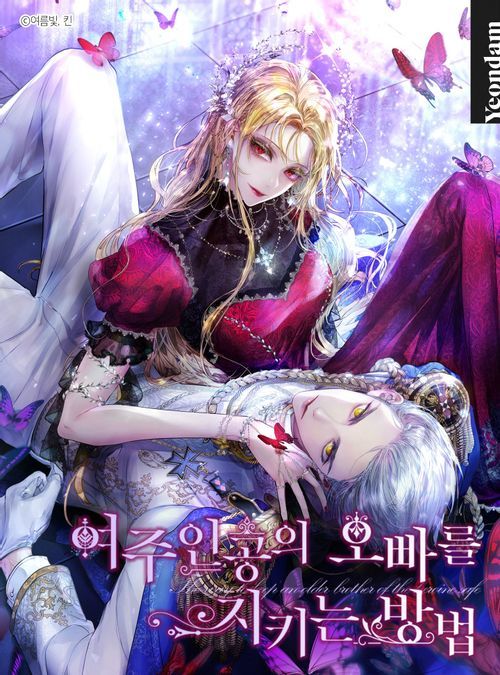

지난달 29일 카카오 웹툰 '록사나-여주인공의 오빠를 지키는 방법'을 연재 중인 그림 작가 여름빛이 개인 SNS를 통해 카카오페이지로부터 연재 중단을 거절당했다고 폭로했다. 그는 임신 휴가를 간 피디와 달리, 자신은 제대로 쉬지 못한 채 일을 해왔고 이로 인해 유산을 했다고 주장했다. 여름빛 작가는 "유산끼가 보이던 일주일 가량부터 당일날 마음이 아픈 것조차 못 느낄 정도로 혼절한 탓에 구급차에 실려 갔음에도, 피디님께서 론칭일 변경을 어렵다고 하셨다"라며 "세이브 원고 2~3개라도 덜 푸는 것을 간곡히 부탁드렸지만 안 된다고 하셔서 그날 전후로 하혈하고 원고를 작성했다"라고 주장했다.

ⓒ

ⓒ

장성락 작가 사망·여름빛 작가 폭로 이후…웹툰 작가 노동 환경 도마 위에

카카오 엔터테인먼트 관계자는 한 매체를 통해 "카카오페이지는 휴재를 거절하거나 론칭일 일정을 강요하지 않았으며, 작가가 원하는 경우 모든 휴재 요청을 받아들여 주고 있다"고 반박했으며, 여름빛 작가는 다시금 SNS를 통해 "방금 팀장님과 부사장님이란 분이 언제든 오겠대서 '오늘은 병원 가야 하고 마감 때문에 힘들 것 같다'고 이야기하고 만나서 이야기하고 왔는데 무슨 일이냐. 내가 왜 거짓말이냐. 휴재 거절했잖아요"라고 억울함을 호소했다.

물론 아직 카카오페이지와 여름빛 작가의 주장이 엇갈리고는 있으나, 웹툰 작가들의 노동 환경 문제는 업계의 해결 과제로 꾸준히 지목이 되고 있다. 앞서 웹툰 ‘나 혼자만 레벨업’의 장성락 작가가 뇌출혈로 사망한 이후 웹툰 협회가 “슬픔의 시간을 넘어 업계의 여러 문제 중 과중한 노동 강도에 대해 이야기해야 할 시점”이라고 호소하기도 했었다.

현재 국내 웹툰 시장 규모는 1조 원에 육박할 정도로 커졌다. 국내를 넘어 해외에서 사랑을 받기도 하고, 웹툰이 드라마, 영화, 게임으로 끊임없이 변주되면서 앞으로의 가능성 또한 높게 점쳐지고 있다.

그러나 정작 웹툰 작가들은 높은 업무 강도는 그대로이며, 이전보다 오히려 더 높은 업무 강도를 느끼고 있다고 말하기도 한다. 웹툰을 볼 수 있는 플랫폼은 물론, 작품의 숫자도 급격하게 늘면서 질적 성장은 이뤄지고 있으나, 정작 이를 뒷받침할 시스템 또는 환경이 구축되지 않았다는 지적이다.

웹툰작가노동조합 하신아 사무국장은 "3년 전만 해도 1회당 50컷 정도로 나갔다면, 지금은 70컷에 풀 컬러가 기본이 되고 있다. 독자들은 물론, 플랫폼도 이런 방식을 원하고 있다. 그런데 회차 당 고료는 불어나지 않았다. 결국 노동량만 늘어나게 된 것"이라고 지적했다.

'리스크' 떠안게 되는 웹툰 작가들…시스템 개선 목소리 이어져

업계의 표준계약처럼 자리를 잡은 MG 제도가 작가들에게 족쇄가 되는 현실에 대한 지적도 있었다. MG 계약방식은 작가들이 작품을 플랫폼에 기고한 뒤 수익이 생기기까지 시간이 걸리는데, 이에 플랫폼이 MG 제도를 통해 수익을 미리 지급하는 방식. 작품의 매출이 생기면 플랫폼이 수수료를 떼어 가고, 남은 금액을 사전 계약에 따라 작가에게 지급하게 된다. 수익을 거두지 못해도 선지급된 금액에 대한 반환을 요구하지 않는다. 이를 통해 더 많은 기회를 제공하는 것이 이 제도의 목적이다.

그러나 웹툰 작가들은 이 제도에 딜레마가 있다고 지적한다. 다양한 계약 방식이 있지만, 웹툰 작가들에게 불리하게 작용하는 계약이 일반적으로 이뤄지고 있다는 것이다. 한 관계자는 "후차감이 되는 MG는 플랫폼과 작가들이 50대 50으로 계약을 하게 되면, 미리 지급된 금액의 2배를 채워야 수익을 나누는 구조로 돼 있다. 200만원을 MG로 받으면, 400만원 이상의 매출을 올려야 한다는 것이다. 결국 그 금액이 빚처럼 남게 돼 작가들을 압박하게 되는 것"이라고 설명했다.

여기에 플랫폼이 가지고 가는 높은 수수료까지. 결국 작가들에게 책임이 전가되는 지금의 구조가 작가들의 작업 환경을 더욱 악화하고 있다는 지적이다. 하 사무국장은 "플랫폼들이 수수료를 최대 40~45%까지도 부여하고 있다. 프로모션에 들어가는 비용까지도 지불해야 하기 때문"이라며 "이러한 시스템 안에서 작가들이 가질 수 있는 여유가 없다. 보조 작가나 어시스턴트로 업무를 보충하게 되면, 작업이 더욱 원활해지겠지만 지금은 아래로 내려갈수록 리스크를 짊어져야 하는 형태기 때문에 이런 부분들이이뤄질 수가 없다. 계속해서 일을 해야만 가라앉지 않고 유지를 할 수가 있다"라고 말했다.

하 사무국장은 이를 위해 우선 명확한 기준을 마련하는 것이 필요하다고 말했다. 그는 "현재 작가들은 자신들이 수익을 얼마나 내고 있는지도 모른다. 수익 분배 계약을 하면서도, 플랫폼에서 수익을 공개하지를 않는 것이다. 이러한 것들이 제대로 이뤄져야 계약도 원활하게 이어질 수 있지 않겠나. 일부 플랫폼에서는 조회할 수 있는 사이트를 마련한다고 하는데, 웹툰이라는 새로운 미디어에 대한 기준을 마련하는 것이 중요한 것 같다"라고 말했다.

올해 출범한 웹툰상생협의체를 통해서도 건강권 문제 등에 대한 논의를 이어나갈 예정이다. 하 사무국장은 "웹툰상생협의체를 통해 최초로 플랫폼들이 상대자로 나온 것이다. 건강권 문제는 플랫폼과 CP들도 함께 책임을 져줘야 한다. 가이드라인을 마련하는 것이 필요하다는 것. 물론 합의 내용이 법적인 효력을 지니는 것은 아니기 때문에 다음 스텝으로는 입법 추진까지도 생각하고 있다"라고 말했다.

0

0

기사 공유

댓글

-

최신순

-

찬성순

-

반대순

실시간 랭킹뉴스

실시간 랭킹뉴스

댓글 쓰기